神经决策学与抑郁症——终峰定律,过程忽视,转移概率与均值回归

马尔可夫均衡收敛 转移概率 佩龙-佛罗宾尼斯定理

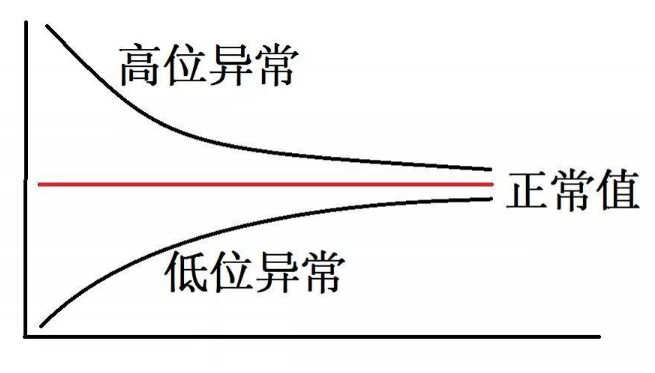

数据研究一个人内在的情绪状态集,正面情绪:负面情绪的最佳比例为3:1。在统计均衡中,单个实体可以继续在各种状态之间移动,但是各种状态之间的概率分布仍然是固定的。这意味着个体处于每种状态的长期概率不会改变,如果一个人每天25%的时间不开心,75%的时间是开心的,这个人的精神状态每小时都会发生改变,但是他在这些精神状态之间的长期分布却不会发生变化。

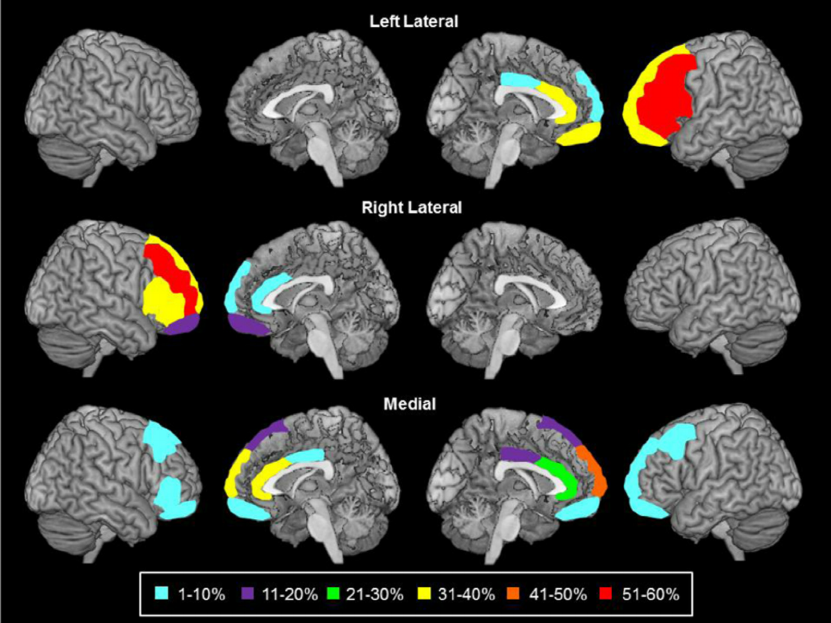

假设我们将一天的时间分成100份,第一天一个人有50份时间时开心的,50份时间是抑郁的,转移概率表征状态之间变动的概率,我们假设这个人在开心时有90%的概率继续开心,有10%的概率变为抑郁;而当抑郁的时候,这个人有70%的概率继续抑郁,同时有30%的概率变为开心。应用上述转移概率我们可以看到下图的均衡过程。第二天,这个人有60%的时间是开心的,40%的时间是抑郁的;第三天将会有66%的时间开心,34%的时间抑郁;这个马尔可夫过程最终会收敛至均衡的75%时间开心或者其他正面情绪,25%的时间抑郁或者其他负面情绪。这刚好是最佳情绪比例。所以让我们记住这个转移概率,10%和30%。

正面情绪是可以变为负面情绪的,负面情绪也是可以变为正面情绪的,因此一个人正面情绪转移到负面情绪,负面情绪转移到正面情绪的最佳转移概率分别存在一个固定值,这个固定的转移概率可以将正负情绪状态的总量收敛为3:1。而长期处于负面情绪的焦虑症和抑郁症的情绪转移概率发生了变化,导致正负情绪的总量比例发生了改变。精神障碍的情绪状态在转移概率上,可能发生了概率颠倒倾覆,甚至更严重,或者更复杂。这个模型里,我们只是简单的把情绪分为正面和负面情绪,而情绪是多样化的,我们可以通过更复杂的模型来表征个人的情绪状态转移。

用思维模型来理解抑郁症的一个好处是,我们可以通过模型得出一些洞见:为什么类似抑郁症,焦虑症采用干预措施效果并不好,或者应该说为什么对抑郁症的干预是无效的。佩龙-弗罗宾尼斯定理告诉我们:只要状态集是有限的,不同状态之间的转移概率是固定的,在一系列转移后能够从任何一个状态变换为任何其他状态,而且状态之间不存在固定的循环,就必定会收敛到唯一的统计均衡。

这个定理意味着,如果满足这四个假设,那么改变初始状态,历史和干预措施,都不会改变中长期均衡。换句话说,如果抑郁的中长期均衡不能改变,那么这四个假设必定是成立的。然而需要说明的是,抑郁症的历史肯定是重要的,那么这四个假设中必定会违背模型中的一个假设。而四个假设中,状态集有限,历遍性和非循环性几乎总是成立。那么状态之间的转移概率将会成为改变情绪障碍的重点。

如果一个人不是天生抑郁,那么必定存在了某种潜在的结构因素改变了转移概率。马尔可夫模型和佩龙-弗罗宾尼斯定律说明,抑郁症的药物治疗和社会心理干预,只能短期带来改善,不会改变长期的均衡。相比之下,教会他们思考,提升认知能力,以及后面将要提到的重点:记忆自我是如何压制经验自我。减少他们从正面情绪转移到负面情绪的概率,提高从负面情绪转移到正面情绪的概率。

数学模型的刻画给予了我们一些洞见和基本道理:我希望它能指导精神障碍患者,与其改善当前状态,还不如改变结构因素,而后者更有价值。

调整抑郁和焦虑症的情绪状态集之间的转移概率显得尤为重要,提高从负面情绪转移到正面情绪的概率,降低从正面情绪转移到负面情绪的概率。那么转移概率的结构性因素是什么,如果找到结构性因素这个问题就可以得到解决而不是改善。

当一个过程接近于均衡时,概率的变化就会减弱。如果一个精神障碍患者精神状态的分布均衡至每天75%的时间不开心,25%的时间开心,那么低转移概率的不开心至开心,高概率的开心转移至不开心就会形成这一均衡。更精细的模型则可以根据使用频率来区分药物成瘾者。无论对状态的选择如何,系统在均衡状态下的任何一次性变化都最多只能产生一些暂时性的影响,例如使用药物治疗药物滥用或者用药物治疗抑郁症,减少均衡中的药物滥用或者抑郁,焦虑症必须改变其转移概率。

同样的逻辑,我们可以推断,那些试图通过为期只有一两天的活动来激发抑郁症和药物依赖者的动力,或者激发一个人学习兴趣的做法,可能不会产生任何有意义的影响。同样的,那些敬老院,社区送爱心,公园捡垃圾,志愿者打扫街道,给贫困户送钱粮,把药物滥用者隔离,也可能无法带来什么长期收益,类似的动作也无法改变社会的长期现状。

沉溺于辛劳工作可能会导致好强,自私压抑的心理状态概率转移,而每天锻炼,冥想或者参加有效的社交活动则可能帮助人们以一个感恩的,富有同情心的,放松的心理状态。

两个自我——记忆自我冲突的经验自我

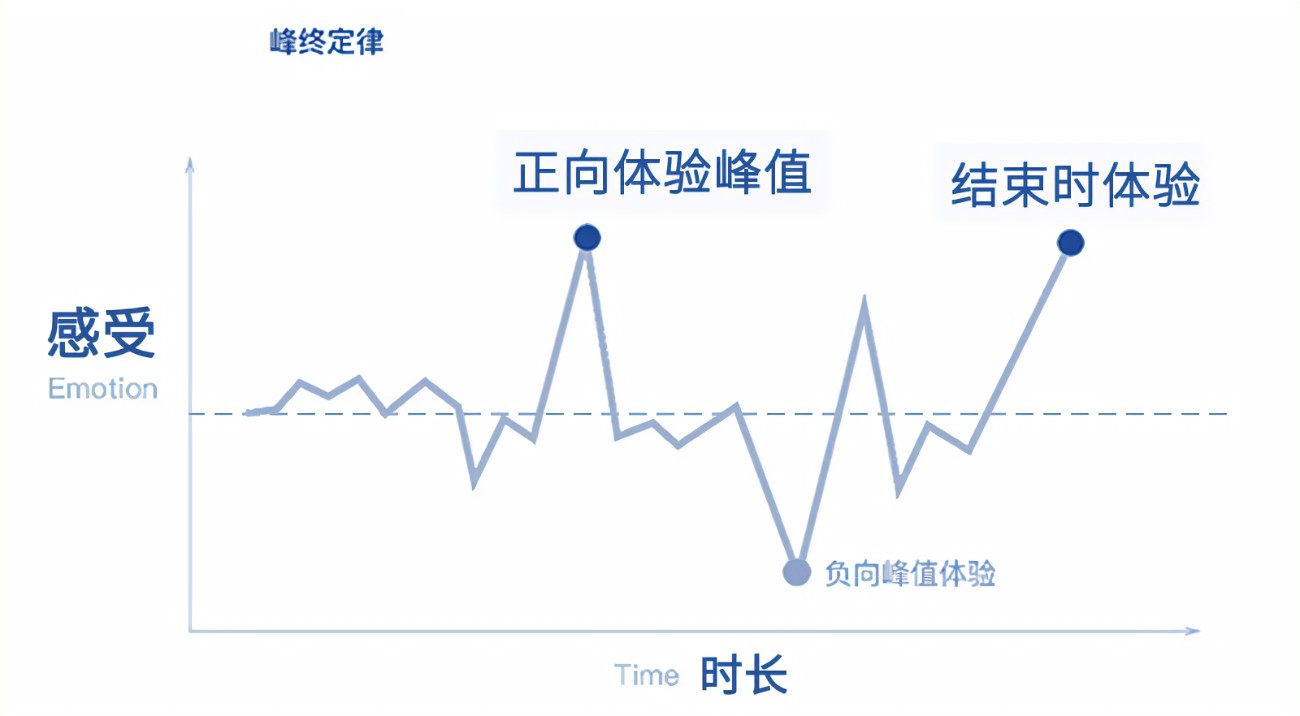

峰终定律 过程忽视

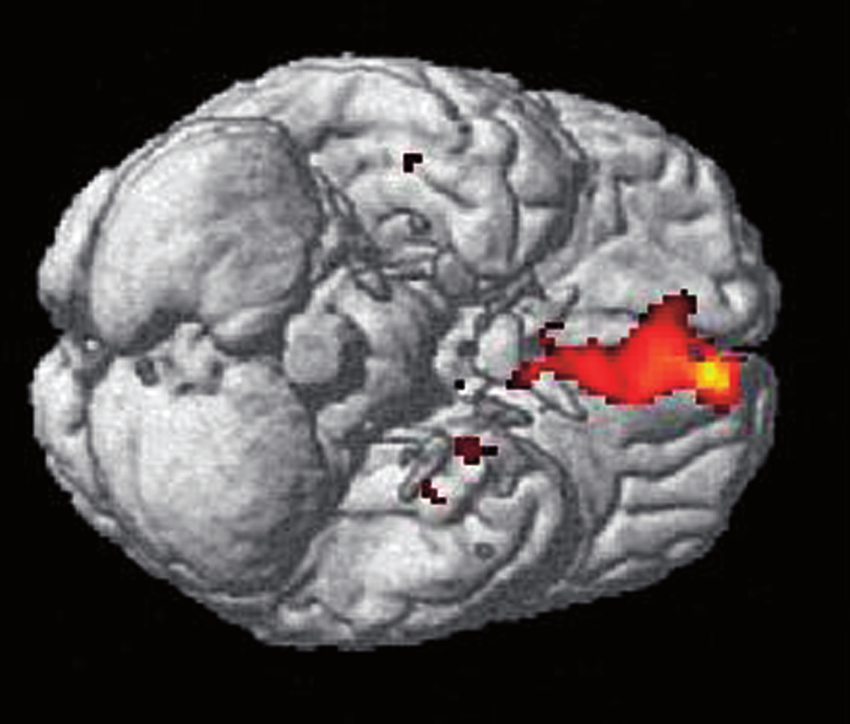

心理学研究表明抑郁症在处理与情绪相关的信息时产生了冗余,并且情绪易感性较高,并且早就提出了行为认知疗法,让患者觉察,觉知自己的状态与现实发生了不一致的现象。从另外一个角度讲,这表明了相对正常的情绪状态的人,他们是可以察觉自己的痛苦情绪的,并且可以很好的走出这种情绪状态。那么是什么导致了抑郁者无法“察觉”自己的情绪状态与现实不一致,导致长时间保持负面情绪而“不自知”?

在神经决策学上有一个重要概念:决策效用和体验效用的不一致。体验效用主要指的是心理感受,决策效用则指的是有效的选择。简而言之,人们做决策是通过体验效用而不是决策效用。如果可以正确的决策,假设外部条件一致,那么他们应该可以很容易判断何时该走出负面情绪,负面情绪在时间上的总量积累到一定的时间,人们就会做出反应,所以问题在体验效用导致了在时间上对痛苦的不敏感。

要理解体验效用和决策效用,我们不妨看一个例子:假设你分别会得两次感冒,一次为6天,一次为20天,现在有一种药可以减少2天的感冒时间,但这种药只有一颗,你更愿意把药用在第一次还是第二次感冒?答案很明显,人们更愿意讲第一次的感冒减少两天,即减少三分之一的时间;而非第二次感冒的两天,即十分之一的时间。在逻辑上,决策效用应该是一致的,不管减少那一次感冒,都是两天;那么问题就是因为体验效用的不一致,导致了决策不一致。那么,更长时间的感冒降低了体验效用,也就是说,感冒时间越长,我们对感冒带来的痛苦越不敏感。

这是一个非常重要的结论,一个人在痛苦中的时间越长和他在快乐中的时间越长一样,会越不敏感。在得出这个结论之前,我们来看一些认知模式,第一个叫峰终定律,这个定律的发现获得了诺贝尔奖,第二个叫过程忽视。

峰终定律:整体的回顾性评级可通过将最糟糕的时期和最后时刻疼痛程度的平均加权而评估出来;我们对一件事物的记忆仅取决于高峰和结尾,事件过程对记忆几乎没有影响。高峰之后,终点出现的越迅速,这件事留给我们的印象越深刻。

过程忽视:过程的持续时间对所有疼痛的评估没有任何影响。

在下图分别是两位患者承受疼痛的强度和时长曲线图,患者A体验了十分钟的疼痛,而疼痛结束时强度为7,峰值为8,他的疼痛回顾性记忆均值则为7.5;患者B体验了24分钟的疼痛,峰值为8,结束时强度为1,疼痛回顾性记忆强度为4.5。不出所料的是,尽管患者A承受疼痛的总时长和曲线下阴影代表的疼痛总量都要小于患者B,但是其回顾性记忆却要比患者B更为痛苦。因此,体验效用分别分为:以记忆自我为主体的回顾性记忆评估,以经验自我为主体的时间*强度的总量体验值。

然而回顾性记忆对时间非常不敏感,回顾性记忆只对高峰和结束时的感受强度加以平均来评估,抑郁最难受和结束抑郁时的均值即抑郁记忆,中间经历的时间往往被忽略了,这导致了抑郁者和焦虑症患者长时间处于低强度长时间的痛苦中无法转移到正面情绪中,他们在过程—权衡中出了问题。

如果我们想减少抑郁者抑郁的时间,那么我们需要迅速将状态转移出来,但这会增加抑郁者对痛苦的强度记忆,即会认为经历了很强的痛苦才走出来;但如果记忆自我越不愿意承受记忆痛苦的强度,就越容易带在抑郁状态中等待一个情绪平缓降落的“时机”,而这个时机往往一致不会到来,所以他们容易陷入两难。而实际情况确实如此,更多的人愿意一个“平缓的降落”选择痛苦记忆少的一个选择。这也是为什么很多人说让抑郁者动起来,闲着没事反而抑郁的原因,这样的说法尽管有道理,但忽略了抑郁者的记忆感受。在抑郁者自身了解到这个道理之前,人们是不愿产生痛苦记忆的,因为那可能会反复导致记忆反刍。

我们可以将这种困境理解为两个自我之间的利益冲突,记忆自我和经验自我的冲突,一个想减轻记忆痛苦,以免反刍;一个想降低抑郁的总时长和强度乘积的抑郁痛苦总量。但就像后面我们会提到的——记忆自我会夸大痛苦的体验。

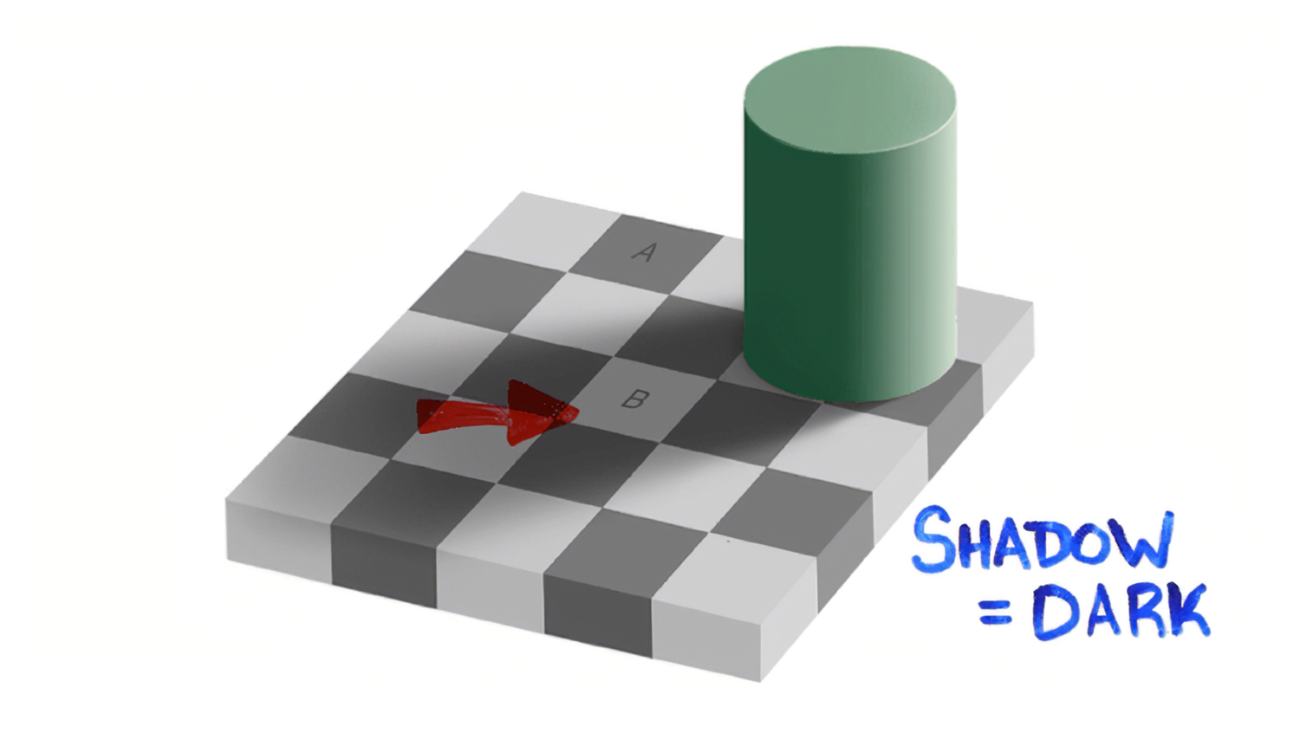

记忆自我和经验自我很难区分开,记忆自我在总体上对经历进行了一个评估,这个评估的要点是峰值记忆和经历结束时的记忆平均加权;经验自我则需要对各个时间段不同的体验加以区分,经验自我的加工更为细致,费力,被动,情景激活;记忆自我的加工更为粗略,省力,主动回顾。我们只有通过记忆来保存生存体验,在主动思考问题时,唯一可以采择观点的是记忆自我。但就像失忆症患者那样,尽管他们记不住发生的事情,但是生活技能类的生活体验却会被动呈现,他们不会“忘记”吃饭穿衣服的方法。

基于此,抑郁症患者想通过主动控制来解决抑郁,但却无法避免记忆自我的观点采择和记忆反刍。我们举个例子:两个情侣愉快的相处了一段时间,非常的和谐,但某一天因为某事发生了剧烈的争吵,两个情侣得出一个共同的结论,这次争吵毁掉了他们所有美好的记忆。糟糕的结尾似乎“毁掉了所有的体验”。但实际上体验过程是无法被毁掉的,毁掉的只是记忆而已,糟糕的结尾并不能毁掉已经发生的美好体验,但因为人们厌恶损失,记忆表征的要点聚焦在最后最强烈的厌恶感上。

这种混乱的体验以及对这种体验的记忆是种认知错觉,在加权过程中,有好有坏的体验和坏的记忆共同权衡出一个错误的结局评估。而且这种错觉让我们误以为体验是可以被消除的——无论抑郁者的痛苦体验还是情侣的美好体验,他们都会误以为这些体验会被消除,这是记忆造成的错觉。经验自我无法表达感受,而记忆自我有时候是错的,但记忆自我可以记录体验,并掌控技能,而决策往往是由记忆自我做出的,所以抑郁者进入了一个误区——记忆自我的认知错觉。

我们从过去的经验中学到的就是储存记忆,这么做未必是为了未来的体验。这就是记忆自我的专制性。记忆自我未必是为了个体将来的体验感而储存记忆,专制的记忆自我导致了持续的抑郁。

记忆自我夸大了痛苦体验

心理学实验表明:峰终定律和过程忽视都是正确的,不会表达的经验自我和记忆自我之间会发生冲突,也就是说体验效用和决策效用会发生冲突。峰终定律决定了短期抑郁比长期抑郁更痛苦,体验更糟糕;而过程忽视会让抑郁或者其他负面情绪在长时间保持这种状态时把过程体验忽视掉。但有趣的是,如果可以选择没有人会选择长时间的负面情绪。这说明,记忆自我对时间并不敏感,他们没有将这种实际和自己的认知联系起来,抑郁和其他长时间保持的负面情绪是一种基于直觉的决定:即选择最喜欢的或是最不喜欢的,记忆规则决定了他们有多不喜欢这两种选择,反过来,这种不喜欢的程度又决定了他们的选择。

记忆自我做出了一个基于直觉或者潜在信息加工的选择:如果迅速结束抑郁状态,会体验更强的痛苦,除非结束抑郁是能有很高的快乐感,我们不难通过这种分析对抑郁的另一种形式解读——躁郁;而长期保持的抑郁状态只是记忆自我为了等待一个平缓的回归,或者情绪反转。

记忆自我会记录一些典型时刻,比如反刍的情绪记忆,比如抑郁各个时段的体验,记忆自我害怕迅速的结束抑郁,而恐惧情绪又增加了抑郁的强度,形成了一个反复循环,体验自我不停的体验痛苦,而记忆自我无法自行停止抑郁。因此越在乎自己内在的感受,越不容易走出抑郁的状态。

一段时间内,痛苦或者快乐的总量对于身体来说并不是那么重要,有影响的是痛苦和快乐的程度。对于快乐程度体验的实验表明,哺乳动物如果可以自行注射某些药物,药物可以产生很强的快乐,那么动物会持续不断的选择注射直至死亡。而人的大脑和其他哺乳动物大脑类似,我们也可以看到药物滥用者相似的行为模式——对大脑刺激越强的药物越受他们的青睐,而不论寻找这种药物的过程有多困难。我曾听到过一个每天步行往返30公里只为获得一点某种毒品的例子,这个例子体现了记忆自我只想获得或者避开峰值,峰值结束的越快或者越慢越好。

记忆并没有那么可靠

如果决策效用和体验效用不相符,那么肯定是决策出错了。如果人们愿意选择忍受较长时间的抑郁,药物滥用的痛苦,和其他一些负面情绪的精神状态,则说明他们的决策是错的。决策和体验之间的差异源于越来越小的敏感度:抑郁的时间越长越不容易走出来,药物滥用时间越长越不容易戒断,贫穷会成为习惯。过程忽视和峰终定律导致了同一个结果:决策与体验不协调。

正确的决策不会产生大脑最想要的体验,对未来的预测也会是错的,这实在是一个坏消息。中华哲学:大学 中庸似乎讲的就是这个内嵌的逻辑。这些古今的学问都在告诉我们一个道理:我们不能完全相信我们的偏向会反映出自身真正的爱好,即使这种偏向是基于经验的,那些经验会形成新的记忆,记忆很容易导致错误的体验效用,品味和决策都是受记忆影响,但记忆可能是错的。

因此,顺从一个人的偏向,并且把这些偏向达到最大值,这种行为就是错的。想想我们对能给自己带来刺激的一切物质,是不是都在试图达到最大峰值,然后选择另外一个目标。我们对痛苦和快乐的体验的持续时间有着强烈的偏向,我们希望更短的痛苦和更长的快乐,然而,记忆已变成痛苦和快乐的最强烈感受以及感受结束时自身的感觉。记忆自我寻求的是持续不断,峰值不掉的快乐,如果是痛苦,那么它更希望痛苦可以迅速反转为快乐,如果不能它宁愿让身体持续痛苦。

均值回归与自我惩罚

对于一个人的理性的理解来说,我们看一个人是否理性并不是看他的信念和偏好是否合理,而是看信念和偏好是否一致,他的信念和认知是否一致。但我们知道信念和现实世界的一致很难,因为大脑不会受制于现实,我们不断协调自己的认知以求与现实世界达成一致性,这就不得不改变自己的信念;如果坚持自己的信念就会产生剧烈的认知冲突。

很多证据表明人是不理性的,人们正好处于理性和非理性之间,因为完全的理性要求信念和认知都遵从逻辑原则,即逻辑,认知和信念的一致。从道德上来讲,因为大脑直觉和情绪系统运作的方式,我们可以不难察觉精神障碍者的不理性思维模式,然而我们自己也不是完全理性的,在看待精神障碍者时我们应该考虑到一种可能——他们这样做有合理的理由,只有当理由变得不合理时,才会引发心理学上的解释。我们究竟该不该用理性的思维模式去帮助他们,这是个问题。因为自由可能是免费的,而理性的思维模式存在自由是有代价的,帮助他们和他们自身都需要付出代价。

而我个人非常喜欢加拿大心理医生Gabor mate’的一句话:我们这个可能并不负责的世界创造了我们,而我们要为创造这个世界的思想负责。

从行为角度来说,我们每天的状态起起落落,有好的有坏的,好的会走向坏的,坏的会走向好的。这就是著名的均值回归,早上的状态差,晚上的状态可能好。而人们往往无法预测一些均值回归。我们看到一些名人得了抑郁症以后反复在强调两个概念,第一个是《平凡之路》的演唱者,他意识到了之前我讲到的概念:峰终定律,过程忽视,不管抑郁有多痛苦,我们不该期待情绪反转,迅速结束抑郁回归平静和淡然。第二个概念是某著名央视主持人强调的道德经:反者道之动,其实这就是均值回归的概念,而平凡之路的演唱者意识到的是无论情绪怎么样波动,它存在一个均值的基线,如果我们只想要峰值的快乐就会欲求不满,追求快乐又导致我们没有勇气结束痛苦。

换句话说,人么你不能预料到一些肯定会发生回归均值的情景,比如情绪的转移概率。其次,当他们辨别出均值回归事件是,总会误以为是其他因果解释。有这样一个信念,预测结果应该最大程度代表输入信息,因此,结果变量的值也应与输入变量的值一样极端。我们难以掌握均值回归的现象是因为与上述信念不相容。而不能意识到均值回归的重要性将会带来严重的后果。人们在碰到和预测均值回归事件时,这种预测结果会强行匹配一个解释,他们认为这个解释和均值回归现象应该成近因果的相关性,比如说我们会认为可以通过思考来不焦虑,通过药物来解决最糟糕的状态(暂时性缓解药物),或者每次情绪好转时会思考之前最糟糕时做了什么,当时做的事情会被认为是缓解情绪的良药。躁郁症的情绪反转和这个归因信念不无关系。

在另一个角度,精神障碍者会努力的去改变情绪状态,这种努力往往会带来严重后果,增加认知负担,认知负担会加重抑郁和焦虑的情绪。因为未能理解归因效应导致人们高估了惩罚自己的有效性,低估了对自己奖赏的有效性。换个角度理解就是人们会认为自己可以通过主动控制思维的方法来减轻抑郁和焦虑的状态,而主动控制的方法和思维恰好可能是错的,如果这种错误刚好碰上均值回归至情绪平缓,那么他们就会误以为这种控制性的思维是对的,是这种控制性的思维缓解了情绪,于是自我惩罚就这样形成了。因为他们的思维不总是有用,但至少有50%的有效性,这是个不低的概率,于是强迫性思维就形成了,这种思维模式会加重抑郁和焦虑,但有时候往往也可以缓解焦虑和抑郁。

于是慢慢的形成一种重要的思维模式——抑郁症患者和焦虑症患者惩罚自己的次数比奖励自己的次数要多的多。如果他们以常规思维在自己抑郁和焦虑的时候惩罚自己,只有在开心的时候才奖励自己,抑郁和焦虑往往会自动回归平缓,这个时候本是不该惩罚自己的,久而久之他们会认为——惩罚自己是情绪回归平静的正确方法,然而人们通常意识不到这是均值回归的作用,其结果就是:精神障碍者碰巧惩罚自己得到了情绪的宁静,而因为奖励自己得到了焦虑和抑郁。

简而言之,情绪障碍患者的内省进行了一系列的信息加工和自上而下的主动控制,主动控制伴随着惩罚和奖励,这些“行为”取得了非常显著的“效果”,于是思维和行为以及情绪出现了强烈的固着现象。

写在最后:我们的幸福

丹尼尔 卡尼曼告诉我们:比起整个人生,我们更在意的是人生的结局。因为结果导向和过程忽视,就像曾国藩的那席话:物来顺应 过往不恋 当时不杂 未来不迎。我们都希望将自己的人生故事从更高的维度来审视。

我认为这两种人生的思维方式都是非常正确的,因为我们可能只活一次,我们希望人生美好的结局,但我们也应该对当下发生的事情淡然处之。另一段我最喜欢的话:人的一生是万里山河,来往无数客,有人给山河添色,有人使日月无光,有人改他江流,有人塑他脊梁,大限到时,不过是立在山巅,江河回望。

心理学家艾德 迪耶内通过峰终定律和过程忽视对幸福的研究表明,人们不在乎生命的长短,而在乎生命的高度,回望人的一生人们总是记住那些最典型的时刻而忽略整体的幸福体验。因此,信念,信仰,理想对很多人来说高于一切,就像精神障碍者们内在的精神追求。同样对于很多人来说,不完美的结局我们宁愿不要。评估整个生命高潮和结局对于幸福来说尤为重要,对于我们来说,都一样。

我们体验幸福感最敏感的是好坏的起伏,而不是平淡无奇的生活,再幸福的生活一直进行下去我们也会认为那是平淡,最终会变得不敏感,通过这个逻辑我们不能再把内心那些遥不可及的理想和信念拿掉,尽管从逻辑上来讲,最幸福的就是平淡的生活,没有人能从理性上忽视平淡生活曲线下阴影的面积是最大的。

我们应用了太多的工具来记录自己的生活和轨迹,记忆自我尤其强调高度,因为记忆会指导我们去往下一个或者同一个产生高度的地方。如果一台手术不打麻醉没有人肯进行,但如果时候一颗忘忧草让我们忘记这台没有麻醉的手术,我们又愿意了。这是人生的刺,我们只在乎自己想要的,而不在乎身体承受的;我们只在乎结果和目标,而不在乎过程。并且我们无法评论这样的对错,因为我们不能否定别人追求的是全错的。

对于大多数人而言,经验自我遭受的痛苦都是漠然的。有许多人说,他们毫不在乎,而我和丹尼尔 卡尼曼一样对此表示遗憾,因为抑郁者和焦虑症患者对自己实在太残忍了。记忆自我和经验自我是同一个自我,但我们对待他们仿佛是陌生人。

人在任何时候的心情都由他的性格和整体的幸福感决定,但情绪也会在一天或者一周内出现巨大的波动,人在某个时刻的心情主要取决于当时的情景。注意力是关键,我们的情绪状态绝大部分取决于我们关注的事情,我们通常都会关注正在进行的活动以及直接环境。如果精神障碍患者过度的关注自己的情绪状态反而会起到反效果。但有时候环境反馈的主观经验的质量是由再现的想法来主导的,而不是由当时的事件主导的,也就是说,境随心转。然而在正常情况下,我们只因此刻正在发生的事情或悲或喜,只要我们关注这件事。

幸福的方法和思考生活

情景因素,生理健康以及社会接触等对于经验自我幸福感非常重要。和极度贫穷一样极度低落的情绪会增强经验对生活中其他不幸经验的感受,情绪障碍者之所以被认为脆弱就是这个原因造成的。情绪低落的基线水平和贫穷一样,水平越高增加的不幸越多,即使获得奖励,奖励对于经验自我的幸福感有利影响回避其他大多数人小的多。换句话说,同样的奖励事件,情绪低落者贫穷者获得的幸福感更低。

问题的关键在于注意力,我们对生活所有的新鲜感都会消退,除非我们把注意力集中在幸福生活本身,也就是知足常乐,回归平淡,这个时候经验自我是享受生活的,而记忆自我是不满的。经验自我的幸福不受除了重大事件的其他事件和创伤的影响,经验自我的幸福感和生活满意度在总体上取决于性情的遗传,这也是个人生活环境与其生活满意度相关性低的原因之一。体验幸福的性情像身高智商一样是可以遗传的,这也是童年创伤造成神经通路和LHPA轴改变影响一生幸福的原因,不同的童年,不同的人生。

一个适用于所有人的原则——解决幸福感问题的一个方法就是设定非常难以实现的目标,目标会影响他们将要经历的事情,他们的未来,以及对生活的满意度。

人们为自己设定的目标对于他们要做什么,以及对于只关注经验自我的幸福感是难以维持的这一事实的感受都极为重要。幸福不是忽略人们想要的到的。此外,说幸福是忽略自己活着的真实感受而只关注自己对生活的想法也是不成立的。我们必须接受幸福是各个方面的综合体的观点,必须把记忆自我和经验自我的感受都考虑在内。

因为我们会把注意力聚焦在某些影响幸福的事情上,而往往这些事情对幸福的影响并不是那么大,比如居住的城市,比如伴侣的样貌,比如疾病和残疾。我们会错误的预期将来的情感状态并且导致错误的决策,这种错误会导致我们夸大环境,车辆,房子对未来幸福感的影响力。

对于增加快乐事件的聚焦会产生错觉,这种错觉会产生偏见,偏见导致人们更加看好本身就能令人兴奋的事物或者经历,即使这些事物或者经历最终也会失去吸引力。人们忽视了时间,致使维持人们长久的注意力价值的经验很少受到关注,至少比这种经验应得到的关注要少。

千万不能忽视时间和注意力的价值,将生命描述为一系列有价值的时刻是符合逻辑的。不过这不是大脑呈现各个时刻的方法。记忆自我同样会做出选择,而他做出的选择不在乎时间和注意的过程,他更在乎开始,高潮和结尾,用这些时段代表了整个过程的价值。而与之相对的幸福状态也叫做——心流。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国