自2019年4月美国和欧洲的引力波探测器LIGO和Virgo升级重启以来,引力波事件的纪录每周(甚至同一天内)都在被刷新。LIGO/Virgo科学合作组织一改首例发布时慎之又慎的作风,启动了引力波事件正式发布前的即时公共预警,希望全球各地天文学家们能及早开启各波段的后随观测,追踪电磁辐射对应体。引力波为我们探索宇宙打开了一个崭新的窗口。本系列和大家分享引力波探测寻踪求源的历程。

(一)“耳聪”还需“目明”:多信使天文学时代的到来

时空涟漪:诗意背后

在爱因斯坦广义相对论中,引力波是最富诗意的存在——时空涟漪。

任何有质量物体在因质量所致的弯曲时空里加速运动(包括自旋、绕转等)即产生引力波。它以波的形式和光的速度从辐射源向外传播,携带着引力辐射能量和波源相关的信息。

就像石子丢到宁静的湖面上所泛起的涟漪,人们从涟漪的大小、波纹以及持续时间等可以推测石子的大小和多少。当然,这只是为了形象地理解,时空涟漪和湖面上的涟漪其实并不是一回事。

一般物体所产生的引力波极其微弱,而可探测到的引力波必定是宇宙中最猛烈的事件,如中子星、黑洞等量级的致密天体的并合等,它可以穿透任何阻挡,诗意背后难掩内心的狂野。

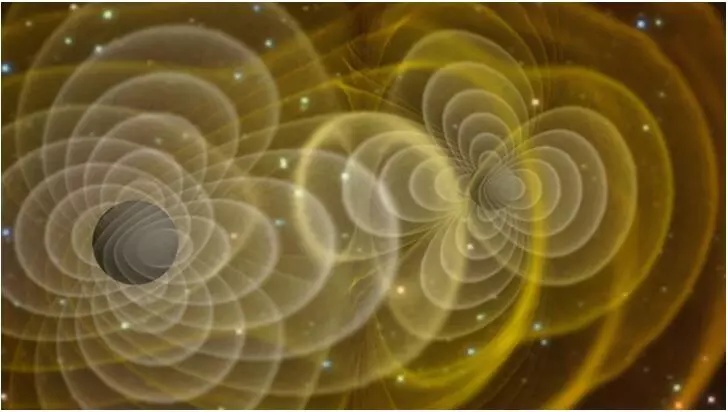

双黑洞绕转产生引力波的示意图 | 图源:NASA

波源与成功探测

产生引力波的波源大致分为两类:宇宙学起源的(如宇宙大爆炸触发的所谓原初引力波)和天体物理过程起源的(如超新星爆发、非对称性中子星的自旋、恒星级致密天体的并合等)。

不同波源的引力波,其频率不同(如大爆炸后的宇宙暴胀产生的原初引力波可以低至10-16赫兹,而恒星级致密天体并合产生的引力波则从几十赫兹到上千赫兹),相应的探测手段也各不相同,恒星级致密天体并合产生的引力波事件的探测主要通过地面激光干涉,如美国的LIGO和欧洲的Virgo等。

迄今成功的探测都是天体物理起源中恒星级致密天体并合产生的引力波。本文因此也只涉及恒星级致密天体并合事件。

截止2019年5月21日,LIGO/Virgo探测到的24例(包括已公共预警但尚未正式发布的)引力波事件中,仅有3例双中子星并合,1例疑似黑洞-中子星并合,其余均为双黑洞并合。其中最遥远的来自约130亿光年以外,而最近的距离也有约9千万光年。

双黑洞并合占绝大多数。这其实并不奇怪,一方面黑洞的质量更大,相同距离处的引力波相对也更强;另一方面,根据理论预言,宇宙中的双黑洞并合事件可能每几分钟就会发生一次。我们每年错失的双黑洞并合引力波事件可能高达10万次!

LIGO“听到”了什么?

科学家们首先根据广义相对论等理论研究的结果计算出不同距离、不同质量组合的各种恒星级双星系统并合产生引力波的强度、周期、振幅、频率等,形成一系列标准“模版”。当引力波信号被探测到时,只需要将探测到的信息与“模版”进行比对,即可给出对应的质量、距离等信息。

那么又如何知道并合的成员天体是黑洞还是中子星呢?

大质量恒星(8倍至约30倍太阳质量)和超大质量恒星(大于约30倍太阳质量)演化到晚期,会因中心燃料耗尽而发生剧烈爆发和引力坍缩,分别形成中子星和黑洞。中子星的最大质量不会超过约3倍太阳质量,而目前发现的黑洞的最低质量约为5倍太阳质量,中间存在一个“体重间隙”。

致密天体质量(单位:太阳质量)。已正式发布的LIGO/Virgo探测到的双黑洞并合(蓝色)和双中子星并合GW170817(橙色),对比单靠X射线探测到的黑洞(紫色)和所有已知质量的中子星(黄色)。| 图源:LIGO/Virgo

科学家们正是借助这个“间隙”来判断并合类型:双黑洞、双中子星或黑洞-中子星。当然任何测量总是存在误差,如果比对得出的质量远离这个“间隙”,我们可以很容易给出明确的判断,但当得到的质量接近这个“间隙”时,就需要其他更多的信息来判断。

“耳聪”还需“目明”

2015年9月14日,LIGO首次探测到引力波事件GW150914,并确定是源自13亿光年外的两个互相绕转的恒星级黑洞的并合。这是广义相对论的又一次伟大胜利——同时直接证实了引力波和恒星级黑洞的存在。LIGO的三位奠基者因此获得2017年度诺贝尔物理学奖。

LIGO/Virgo等的探测实际只是“听”到了引力波,因为探测给出的定位只是宇宙深处一个大致的方向,并不确定具体是从哪个位置的哪个天体发出的。通过不同地方引力波探测器的同时探测,可以有效缩小目标天区的范围。

只有探测到其电磁辐射对应体才能锁定目标,真正“看”到。就好像盛夏里的雷雨天,炸雷提醒你发生了什么,而闪电会告诉你发生在哪里。(只是雷以声速传播,远跑不过闪电。而引力波和相应的电磁辐射都以光速传播,几乎同时发生,并同时到达地球。)

这也是为什么天文学家早就确信黑洞的存在,却一定要执着于给黑洞拍一张照片的原因,所谓有图有真相。

广义而言,与引力波辐射伴随的电磁信号都可以称为引力波电磁对应体。天文学家要做的,就是在光学、X射线乃至射电等不同波段做好准备。当引力波事件发生时,能够快速响应,对引力波可能发生的区域进行快速的追踪,能赶在“案发现场”锁定目标。

在光学波段的追踪仅限于有中子星参与的并合事件,因为双黑洞并合产生新的黑洞,光学望远镜自始至终都是看不到的。即使在毫米波和亚毫米波段,从前不久首张黑洞照片的故事可以了解到,目前的观测技术条件还无法给恒星级的黑洞拍照。

多信使天文学时代的到来

2017年8月17日,LIGO/VIRGO共同探测到的引力波事件GW170817,这是人类首次直接探测到双中子星并合产生的引力波事件。

双中子星并合可视化效果图:物质分布(右)和时空扭曲(左)。| 图源:LIGO

随后的几秒之内,美国宇航局(NASA)的Fermi伽玛射线卫星和欧洲的INTEGRAL卫星都探测到了一个极弱的短时标伽玛暴(简称“短暴”,详见下篇)GRB 170817A。全球数千名科学家利用数十台各波段的天文望远镜对GW170817开展了几乎覆盖整个电磁波谱的后随观测,堪称“盛宴”。最终确定案发现场在距离地球1.3亿光年之外的星系NGC 4993中,其中的引力波事件光学对应体AT2017gfo很可能是一种被称为巨新星(也称千新星,详见下篇)的瞬变天体。这是人类首次,也是迄今唯一一次追踪到双中子星并合引力波事件的电磁辐射对应体。

对于类似于双中子星并合这样的同时产生引力波、伽玛暴、巨新星等的事件,天文学家可以使用各种手段对引力波和电磁波进行协同观测和综合研究。这些多信使的观测综合形成对GW170817从并合前约100秒到之后数星期的全面描述。这起事件也因此被认为是标志着“多信使天文学时代”的真正到来。

努力和期待

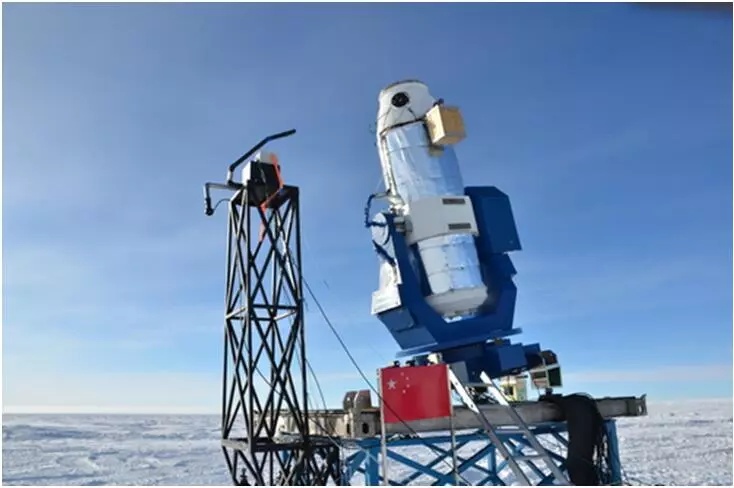

遗憾的是这次事件的波源发生在中国本土望远镜都看不到的南天。所幸我国自主研制并安装于南极冰穹A的一台通光孔径0.5米的南极巡天望远镜(AST3-2)抓住了机会,成功探测到该事件的光学对应体,成为“盛宴”上唯一的“中国制造”。

南极巡天望远镜(AST3-2) | 图源:中国南极天文中心

紫金山天文台另一组科研人员参与组织了“盛宴”中一组更大口径的望远镜的追踪观测。这就是由欧洲南方天文台(ESO)建在智利的4台8米光学望远镜组成的甚大望远镜(VLT),是目前地面上威力最大的光学望远镜之一。基于前期的合作和研究基础,他们与意大利等国的合作者一起申请到VLT的观测时间,成功追踪到GW170817的光学对应体,并获得了最完整的光谱观测资料和国际上首次对巨新星的偏振观测资料。

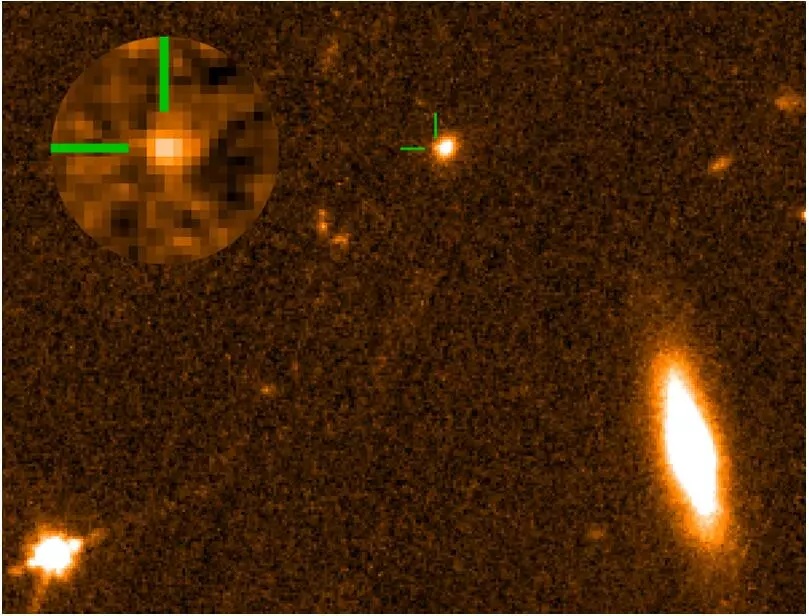

追踪电磁辐射对应体的观测数据可以给出并合过程中的抛出物质量(约0.04太阳质量)速度(约0.2倍光速)和温度(晚期约2500K)等。而这些性质与紫金山天文台这个研究组之前在伽玛暴GRB 060614中发现的巨新星一致。巨新星成为此类引力波事件电磁辐射对应体的最佳候选。

哈勃空间望远镜拍摄的来自GRB 060614的巨新星的微弱信号(绿线所指位置)和它的宿主星系(紧邻的亮源),小插图显示的是去除了宿主星系后的巨新星。| 图源:作者通过哈勃望远镜公开的历史数据处理得到。

最近,这个研究组还通过对比统计分析建立了GW170817与明亮短暴之间的直观联系:与GW170817成协的短暴比已知最暗的短暴还弱两个数量级,其原因很可能是观测者偏离了伽玛暴喷流运动方向。

研究组还进一步指出对于将来的大多数双中子星并合引力波事件,其电磁辐射对应体的追踪要比GW170817更难,因为大部分双中子星并合将发生在更远处,并且观测角度偏离喷流运动方向可能更大,这些都将降低辐射的亮度。

“明知山有虎,偏向虎山行。”全球各地的天文学家们正在为下一次引力波事件的到来摩拳擦掌,不仅希望能再次追踪到双中子星并合时的巨新星,更希望能首次一睹黑洞撕裂中子星瞬间的宇宙奇观。中国天文学家们正密切关注,并积极准备,希望下一次探测到的中子星并合事件落在中国本土望远镜能观测到的天区,为“盛宴”贡献更多“中国制造”。

作者简介

金志平:中国科学院紫金山天文台“宇宙伽玛暴、中子星及相关物理研究团组”研究员。研究方向:引力波电磁辐射对应体、伽玛暴、中子星等。直接参与了甚大望远镜(VLT)引力波电测辐射对应体相关观测、数据分析和理论解释。

撰文:金志平

审核:范一中、韦大明

编辑:王科超、高娜

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国