环境教育工作者们想知道,9-12岁的孩子们脑海中的“大自然”是什么样子的?这很重要,因为这会影响他们未来如何对待环境。但让这个年龄段的孩子清晰描述自己的想法有点难。

妙招:画画+写字!

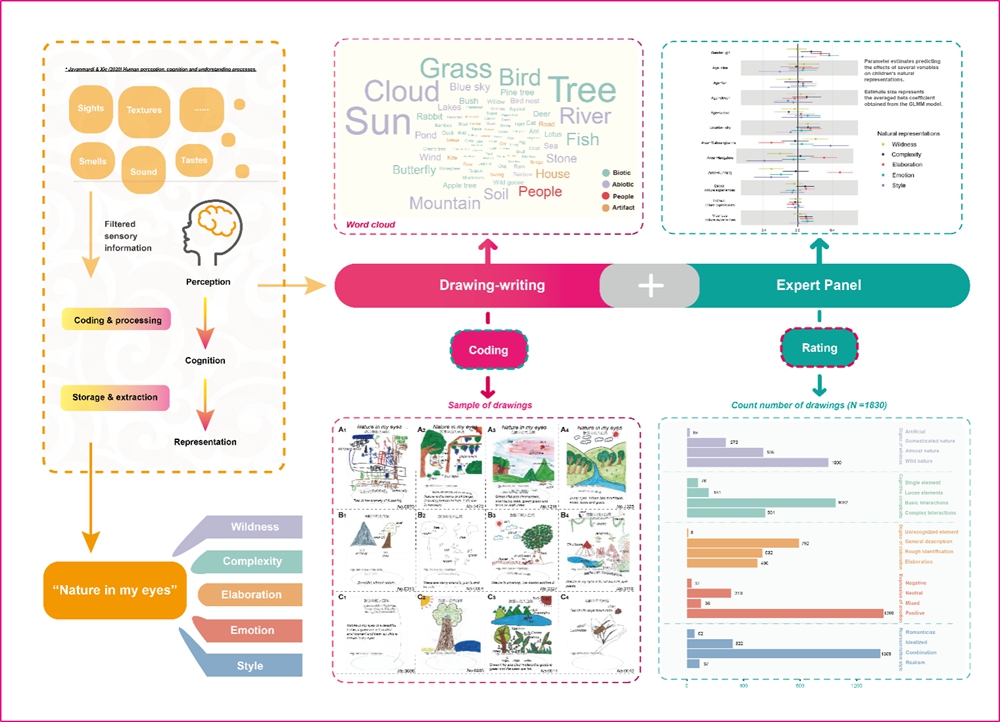

中国科学院西双版纳热带植物园的陈进研究员团队想了个好办法:让来自杭州、昆明、西双版纳(涵盖城市和农村)的1830名小朋友画画+写说明,来表达他们心中的自然。这比单纯问问题更有效。

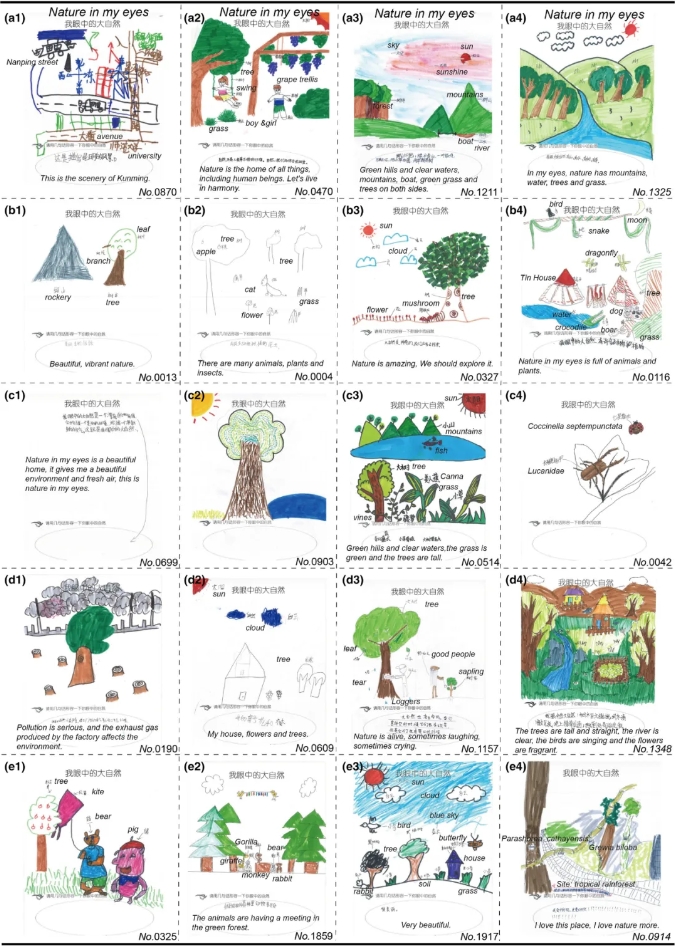

儿童绘画稿件取样。a1-a4是原生性程度的案例; b1-b4是认知复杂性的案例; c1-c4是精细化加工的案例; d1-d4是情感表达的案例; e1-e4是表征风格的案例。绘画稿件的原始编号位于每张图纸的右下角。

发现了什么?

- 共同点: 孩子们普遍用生物(动物、植物)和非生物(山、水、太阳) 来定义自然,有的画单一元素,有的画组合场景。

- 大不同:

城市 vs 农村: 居住地环境影响巨大!农村孩子笔下的自然往往更“原生态”(更野、更接近真实自然),画得更细致(精细化加工水平高)。城市孩子的画风可能更“卡通”或“公园化”。

“玩”法不同,影响不同:

直接玩(亲身体验): 在野外摸爬滚打,能让孩子把自然画得更细致、更丰富。

间接看(替代体验): 看纪录片、读绘本、逛动物园等,不仅能丰富孩子对自然复杂性的认知,还能让他们在画中表达更多对自然的喜爱之情(积极情感表达)。

绘画反映前青春期儿童的自然表征(设计:常露丹和岳智慧)

为什么重要?

认识孩子: 研究证实了居住环境和自然体验方式是塑造孩子心中“自然印象”的关键因素。

教育启示: 身处数字时代,孩子们接触到的“自然”信息是多元、零散甚至矛盾的。他们的自然认知可能很主观、有限。

教育者需要根据孩子不同的自然认知和兴趣,提供个性化的引导(比如,对城市里接触“人造自然”多的孩子,多提供深入荒野的机会;对农村孩子,可以补充生物多样性知识)。

目标是帮助他们从个人有限、主观的自然观,拓展到更全面、科学的认识。

方法有效: 证明了“画画+写字”是了解儿童自然认知的好工具。

结论:

研究人员让近2000名孩子画“心中的大自然”。发现:住农村的孩子画得更“野”更细,住城市的孩子画风不同。亲身玩自然能让画更丰富,看自然节目能让孩子更爱自然也更懂自然。这提醒我们,要根据孩子接触自然的不同方式,个性化引导他们认识真实、多样的自然世界。

这项研究由陈进研究员团队(第一作者岳智慧博士)完成,发表在People and Nature期刊上,得到了版纳植物园环境教育专项的支持。

作者:岳智慧

新闻来源:绘画揭示影响前青春期儿童自然表征的因素

https://xtbg.cas.cn/2022/kxyj01/kydt_1/202312/t20231226_6947593.html

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国