南极,这片遥远而神秘的大陆,以其独特的地理位置和丰富的自然资源吸引着各国的目光。为了维护南极的和平利用与科学考察,国际社会于1959年签订了《南极条约》。这一条约的签署标志着南极成为了一个专为和平目的和科学考察保留的地区,并为后来的南极国际合作奠定了基石。1983年5月9日,中国正式加入了这一国际条约,开启了中国南极科考的新篇章。

《南极条约》的背景

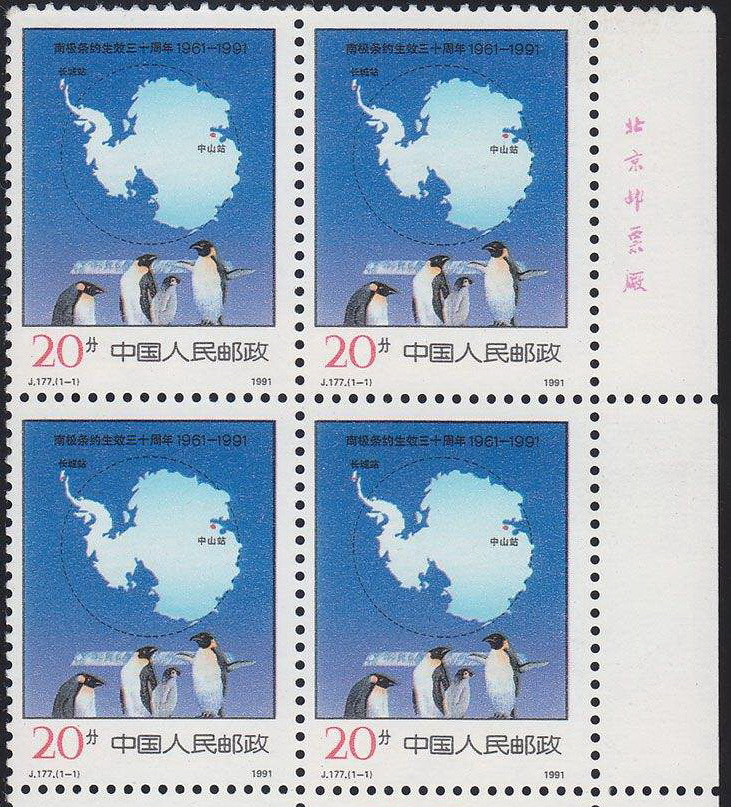

《南极条约》是1959年12月1日由阿根廷、澳大利亚、比利时、智利、法国、日本、新西兰、挪威、南非、苏联、英国和美国等12个国家共同签署的一项国际条约,并于1961年6月23日正式生效。该条约的核心目标是确保南极洲永远用于和平目的,禁止在此进行任何军事性质的活动及核爆炸,同时鼓励各国在南极进行科学考察和国际合作。

条约明确了南极洲的地理范围,即南纬60°以南的所有地区,包括冰架,总面积约5200万平方公里。条约规定,各国在南极洲享有科学考察的自由,并应在科学考察中加强国际合作。此外,条约还冻结了对南极的领土要求,避免南极成为国际纠纷的场所或对象。

随着人类对南极的认识不断加深,以及南极科学考察活动的日益频繁,越来越多的国家加入了《南极条约》。截至目前,该条约已有53个缔约国,形成了一个以《南极条约》为核心的南极条约体系,包括《南极海豹保护公约》、《南极海洋生物资源养护公约》、《关于环境保护的南极条约议定书》等一系列相关公约和决议。

我国加入《南极条约》

我国对南极的探险和考察活动也始于20世纪。然而,由于历史原因和国际环境的限制,中国在南极事务中的参与度相对较低。直到20世纪80年代初,随着中国改革开放的深入和国际地位的提升,中国开始积极参与南极科学考察活动,并逐步认识到加入《南极条约》的重要性。

1983年,为提升我国在南极事务中的话语权和影响力,同时推动中国的南极科学考察事业,我国政府决定正式加入《南极条约》。这一决定不仅符合中国的国家利益,也体现了中国对南极和平利用和科学考察的坚定支持。

1983年5月9日,第五届全国人大常委会第27次会议正式通过了中国加入《南极条约》的决议。这一决议的通过,标志着中国正式成为《南极条约》的缔约国,为中国的南极科学考察事业奠定了坚实的法律基础。

然而,由于当时中国尚未在南极建立考察站,因此在南极国际事务中只能享有发言权,而没有表决权和决策权。这一现实情况让中国代表团在国际南极会议上遭遇了尴尬。在1983年9月举行的第12次《南极条约》协商国会议上,中国代表团以观察员身份出席,但在会议讨论到实质性内容或进入表决议程时,却被要求退场。这一事件深深刺痛了中国代表团的心,也坚定了中国在南极建立考察站的决心。

中国第一个南极科考站——长城站

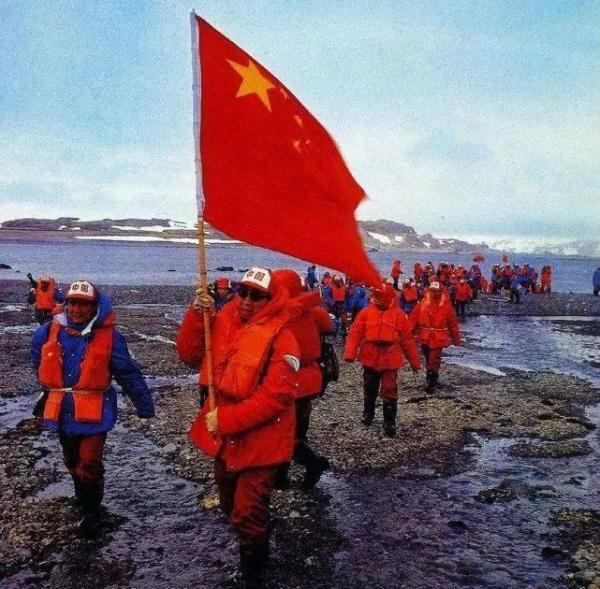

为争取在南极事务中的更多权益,中国加快了南极考察站的建设步伐。1984年10月8日,中国第一支南极考察队正式成立,并奔赴南极建立长城站。经过考察队员们的艰苦努力和日夜奋战,仅用27天就建成了中国第一个南极科考站——长城站,创造了南极考察史上的奇迹。

长城站的建成不仅提升了中国在南极事务中的地位和影响力,也为中国争取到了成为《南极条约》协商国的资格。1985年10月7日,在第13届《南极条约》协商国会议上,中国正式成为协商国成员,从此在南极事务中拥有了发言权和表决权。

中国加入《南极条约》并成为协商国成员,不仅提升了中国在国际舞台上的地位和影响力,也为中国南极科学考察事业的发展提供了更多的资源和支持。通过加入《南极条约》,中国可以更加独立自主、有计划地进行南极科学考察和研究,推动科学研究的进展。同时,中国还可以与世界其他国家在南极事务上进行更加深入和广泛的合作,共同维护南极的和平利用和科学考察。

随着我国加入《南极条约》并成为协商国成员,中国的南极科考事业迎来了新的发展机遇。在长城站的基础上,中国相继建立了中山站、昆仑站、泰山站和秦岭站等科考站,形成了覆盖南极多个区域的科考网络。这些科考站的建设不仅为中国南极科学考察提供了重要的基础设施,也为中国在南极事务中发挥了更加积极的作用。

参考来源:澎湃新闻、央视网、《中国自然资源报》

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国