走进喜马拉雅山

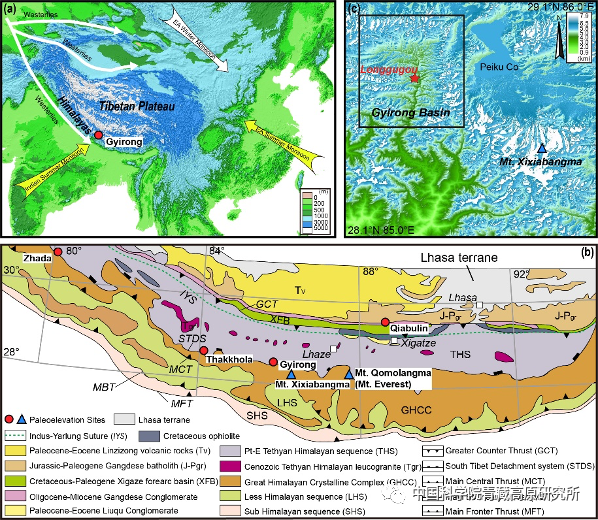

喜马拉雅山是地球上最高大雄伟的山脉,探究其隆升历史有助于深入理解亚洲季风系统起源演化和印欧板块碰撞机制等重大科学问题。然而,喜马拉雅山究竟何时达到现今高度仍然存在巨大争议。位于喜马拉雅山中段的吉隆盆地保存了数百万年前的沉积记录,是研究喜马拉雅山古高度的重要材料。

上世纪六七十年代的青藏科考中,我国科学家曾在吉隆盆地及其邻近的希夏邦马峰北麓(图1)分别发现了三趾马(图2)和高山栎(图3)等动植物化石,这被认为是喜马拉雅山在七百万到三百万年前仍处于较低海拔的重要证据。

图1 研究区位置示意图和地质概况

图2 化石三趾马复原图出自邓涛-2014-化石

图3 高山栎叶片的手绘图出自 徐仁-1973-植物学报

进入21世纪后,碳酸盐氧同位素古高度计的兴起促使青藏高原古高度研究走向定量化。该方法最早应用于吉隆盆地及其相邻地区,指出喜马拉雅山在七百万年前已经达到甚至超出其现今高度,近年来逐渐成为学界主流。然而,稳定同位素和生态证据间的巨大差异并没有得到合理的解释。

怎么测喜马拉雅山高度?

生物标志化合物的定量古高度计,包括叶蜡正构烷烃氢同位素和甘油二烷基甘油四醚(GDGTs)古温度计,为探讨这一问题提供了新的视角。前者古高度重建机理与碳酸盐氧同位素相似,均依据降水氢氧同位素的高度效应;后者为基于微生物的温度/高度定量证据。

中国科学院青藏高原研究所新生代环境团队白艳副研究员等长期在喜马拉雅山和青藏高原从事现代高度计和古高度古环境演化历史的研究,首次在喜马拉雅山地区尝试联合应用此两种新兴方法,研究点选在曾发现三趾马化石和高山栎等化石的吉隆盆地龙骨沟剖面(图4)。

图4吉隆盆地研究剖面

研究结果

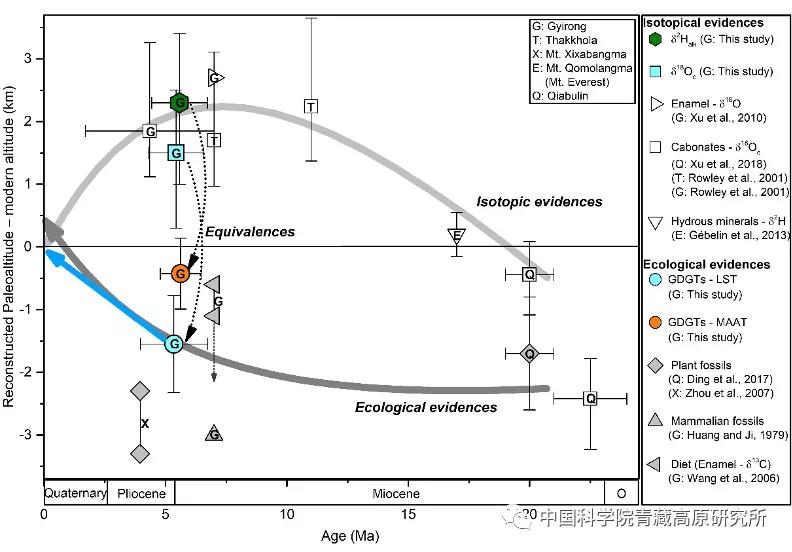

吉隆盆地沉积物中正构烷烃氢同位素与碳酸盐氧同位素值重建古高度分别为约6.3 km和5.5 km,均高于现今(约4.0 km);GDGTs重建的陆源输入区和湖表面高度分别为约3.6 km和2.5 km,低于现今高度,与动植物化石等生态证据指示的暖湿环境一致。

基于以往近十年现代过程各指标机制研究,研究团队详细分析了两种指标各自代表的实质意义,评估了古气候、古环境和古水文特征对其影响程度,发现在研究时段内GDGTs指标相对可靠,而氢氧同位素高度计很可能存在系统高估。

因此,研究团队推断,在约七百万年到三百万年前之间,吉隆盆地底部的平均高度约为2.5 km,而周围山体海拔超过3.6 km。也就是说,三百万年来吉隆盆地可能快速隆升了约1.5 km(图5),与动植物化石指出的晚期隆升观点一致。

图5 喜马拉雅山中段古高度重建结果

该研究揭示了稳定同位素和生态证据间巨大差异,可能是由于降水模式不同等因素导致同位素结果的高估造成,并给出了新的定量古高度估算,为理解喜马拉雅山隆升历史提供了新的重要证据;此外,说明一些被迫重新修订的古生物生境和演化认识,仍值得商榷。由于在青藏高原中南部新生代地层中,氢氧同位素古高度计与生态证据之间普遍存在较大分歧,有望进一步推广本研究方法并验证相关结论。

该研究获第二次青藏高原综合科学考察研究专项、中国科学院A类战略性先导科技专项、国家自然科学基金联合资助。合作单位包括中科院古脊椎动物与古人类研究所和西南石油大学。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0012821X20303666

撰文:陈炽皓、白 艳

编辑排版:刘晓倩、何 霞

审核:安宝晟、方小敏、王光鹏、张亚琳

来源:中国科学院青藏高原研究所

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国