1859年3月4日,俄国杰出的物理学家和电机工程师波波夫出生在俄罗斯乌拉尔山区的一个小村庄里。1895年,波波夫经过长达十几年的不懈努力,设计制造出了人类第一架无线电信号接收机。

从炸药专家到电灯推广员

波波夫,本名亚历山大·斯捷潘诺维奇·波波夫,诞生于俄国乌拉尔经济区的一个牧师家庭。他自幼就展现出对木工、电工等领域的浓厚兴趣与卓越天赋,小学阶段便能自制水磨模型、电池及改装闹钟。鉴于此,其父将其送入一所教育理念开放、强调实践能力的神学中学。波波夫18岁时,顺利考入彼得堡大学物理学专业深造。

大学毕业后,波波夫为了追求学术上的进一步发展,转至当时的俄国森林学院学习,该学院以其活跃的学术氛围和学生自由发展的空间著称。在此期间,波波夫对炸药产生了浓厚兴趣,并在业余时间于森林中进行炸药实验,尽管他知道诺贝尔研究炸药时曾面临巨大风险,但他仍坚持不懈,最终研发出电线遥控炸药技术,因此被誉为“炸药专家”。

1883年,波波夫自森林学院毕业后,受聘于当时的俄国喀琅施塔得海军水雷学校,担任电学教员。同时,他还兼职电灯公司的电气师,致力于电灯技术的改良与推广,他当时的理想是“为全俄国带来光明”。

人类第一架无线电接收机

正当波波夫为如何延长电灯寿命而绞尽脑汁之际,一个令人振奋的消息漂洋过海传来:1888年,德国科学家赫兹成功捕捉到了电磁波的踪迹!

“电磁波,这真是一个不可思议的存在,能在极短的时间内跨越全球,”波波夫在深入研读赫兹的论文后,于日记中感慨道,“我一生致力于电灯的推广,或许也只能照亮俄国的寥寥数个城市。但若利用电磁波实现无线电通信,理论上只需短短几分钟,便能传递信息至千里之外。”

然而,将电磁波应用于无线电通信,却是一块难啃的“硬骨头”。当时,科学界普遍认为电磁波如同光波,只能沿直线传播,缺乏导线作为传输媒介,难以操控;即便它能反射,但天空中并无合适的镜面,如何实现长距离传播呢?就连赫兹本人在给德国工程师胡布尔的信中也曾提及:“若利用电磁波进行无线通讯,恐怕需要一面与欧洲大陆面积相仿的巨型反射镜。”

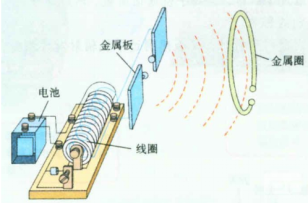

面对重重困难,波波夫却毫不退缩,毅然踏上了无线电研究的征途。他知道研究无线电通信的首要任务是研发出灵敏度极高的无线信号接收机。一旦有了这样的接收机,巨型反射镜的问题便迎刃而解。起初,波波夫尝试“借鉴”赫兹实验中的检波器进行研究。赫兹的检波器设计简单,即在圆形导线两端留出间隙,电磁波在导线上产生电压,从而在间隙处激发火花。但遗憾的是,这种方式产生的电火花数量有限,导电性能欠佳,仅能满足实验需求。

“如何才能有效调控检波器的火花,并提升其导电性能呢?”带着这个疑问,波波夫展开了更为深入的探索。数年后,一个转机出现:法国物理学家布朗利通过实验发现,电磁波能使松散的镍粉凝聚成团,展现出卓越的导电性能;随后,英国物理学家洛奇基于这一理论,成功研制出金属粉末检波器。

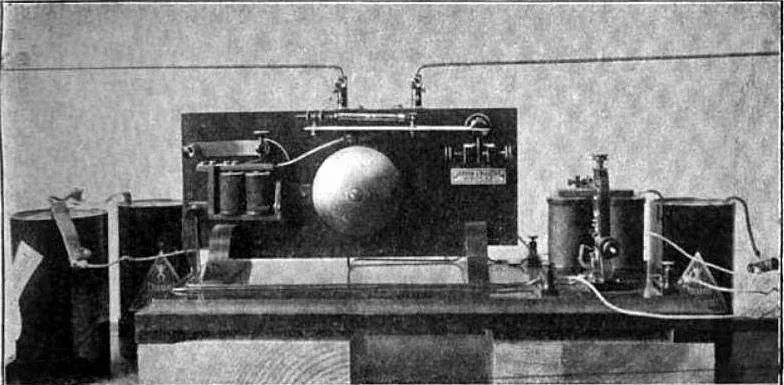

“洛奇的发明值得借鉴!”波波夫在仔细研究金属粉末检波器后,决定对其进行改良,并应用于自己的无线电接收机中。经过无数次的试验与调整,波波夫终于迈出了无线电通信研究的重要一步。 他成功打造出一款效能显著提升的检波器:一个精巧的玻璃管内,两端分别连接正负电极,内部填充着细腻的金属粉末。当电磁波信号悄然降临,这些金属微粒仿佛被唤醒,迅速集结,瞬间接通电路,引发电铃的清脆鸣响;而当信号消失,电铃也随之沉寂。

然而,喜悦并未持续太久,改良后的金属粉末检波器反应过于灵敏,难以控制。面对这一难题,波波夫绞尽脑汁最终觅得良策——引入电磁继电器。这一创新之举,使得检波器在捕捉到电磁波信号的刹那,便能准确无误地激活电路,极大地提升了无线讯号接收机的自动化水平,无线电接收机至此宣告诞生。

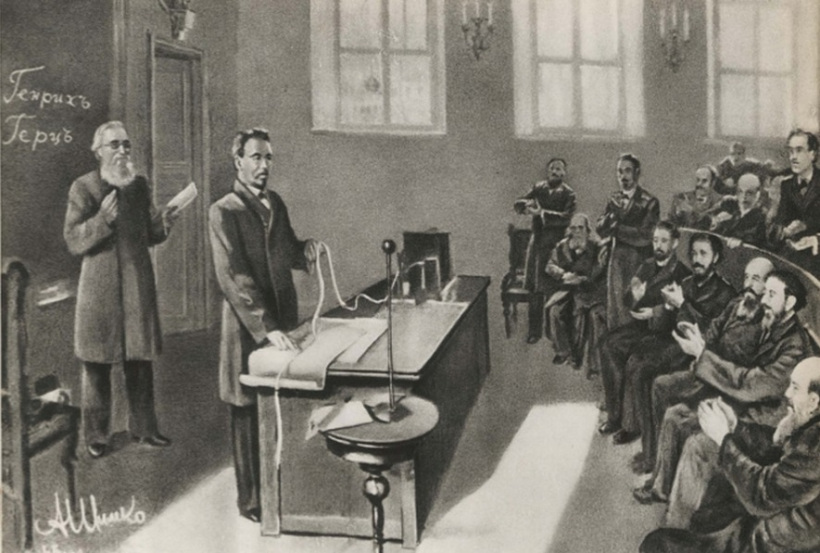

1895年5月7日,彼得堡的俄国物理化学年会上,波波夫站在聚光灯下,郑重宣读了他的论文《金属屑同电振荡的关系》。随后,他与得力助手雷布金携手,现场演示了他们亲手打造的无线电接收机。

会议结束后,波波夫灵感再现,将莫尔斯电报机的记录仪巧妙融入无线电接收机之中,于是,一张张电报纸上,大气的放电情况被忠实记录,宛如大自然的密语被一一破译。这个被他亲切命名为“雷电指示器”的杰作,迅速在圣彼得堡的气象站安家落户,成为预测雷电暴雨的得力助手。无线电技术,终于迈出了走向实际应用的关键一步。

为了纪念这一里程碑式的成就,50年后,苏联政府将每年的5月7日订为“无线电节”,并沿用至今。

英年早逝的无线电先驱

波波夫在无线电接收机的革新之路上创新成果如雨后春笋般涌现,迅速在俄国科学界掀引起了轰动。

1896年3月24日,俄国物理化学协会的年度盛会上,波波夫迎来了他的高光时刻——他现场演示了无线电传播莫尔斯电报的奇迹。在物理学会的会议大厅内,一台精心设计的接收机静待佳音;而远在250米之外的森林学院化学馆内,发射机已蓄势待发。物理学会分会会长佩特罗司赫夫基教授则负责记录并揭晓波波夫精心准备的电报内容。

随着助手雷布金在化学馆内轻触按键,一串信号穿越空间,抵达会议大厅。佩特罗司赫夫基教授迅速将接收到的电报字母书写在黑板上,内容正是波波夫所拟:“海因里希·赫兹。”这简短的几个字,不仅标志着世界上第一份准确的文字无线电报的诞生,更让在场的1000多名观众惊叹不已,掌声雷动。

此后,俄国政府从这次会议中敏锐地捕捉到了无线电远距离通信的巨大潜力,随即给予了波波夫强有力的支持——提供海军演练作为试验场。在海军的鼎力协助下,波波夫于1899年成功实现了无线电50千米的远距离通信,这也预示了无线电技术在战争中的广阔应用前景。1901年,波波夫研发的无线电收发两用机成功运用于陆军,进一步巩固了无线电技术在军事上的地位。

然而几年后,命运却对波波夫开了一个残酷的玩笑。1906年1月13日,这位才华横溢的科学家因脑溢血在圣彼得堡不幸离世,年仅46岁。他的英年早逝,给世界物理学界带来了难以估量的损失。许多科学家深感惋惜,他们认为,如果波波夫能够再多活一年,那么1906年度的诺贝尔物理学奖必将非他莫属(诺贝尔奖只颁发给在世者)。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国