在生物演化的漫长历史中,生命展现出了惊人的适应能力。从细菌对抗生素的抗性进化,到病毒迅速适应宿主免疫系统的变化,自然界中的生物体始终在不断进化,以应对复杂多变的环境。进化生物学家长期以来一直在探讨生物为何能如此高效地适应环境的问题。已有的进化理论强调突变、自然选择、遗传漂变等基本机制,但这些机制主要解释的是生物如何在当前环境中提高适应度,而如何解释生物在未来环境中的适应潜力(即“进化能力”)却仍存在许多未解之谜。比如说,生物为何能如此迅速地适应新环境?进化是否会促进生物增强自身的“可进化性”(evolvability)?为何某些生物能更快适应环境变化?如何在实验或计算模型中验证进化能力的演化?……这类问题,一直困扰着进化生物学家。

“海洋与湿地”(OceanWetlands)小编注意到,前不久,美国密歇根大学的研究团队在《美国国家科学院院刊》上发表了一项研究,探讨了进化本身如何演化以增强生物适应环境的能力。该研究由进化生物学家路易斯·扎曼(Luis Zaman)领导,旨在揭示生物体为何能够如此高效地适应多变的环境。

扎曼指出,进化能力(evolvability)并非直接提升生物当前的适应度,而是增强其在未来环境中提高适应度的潜力。这种面向未来的特性,引发了关于进化能力是否可以自身演化的讨论。为了验证这一假设,该研究团队设计了一个创新的计算模型。

在这个模拟环境中的进化实验中,研究人员构建了一个包含三种有益逻辑功能和三种有害逻辑功能的计算模型。这些逻辑功能可以类比为不同颜色的浆果:在某些环境中,红色浆果是有益的,而蓝色浆果是有毒的;在另一些环境中,情况则相反。这意味着,生物种群无法在两种环境中同时表现出色,只能在其中之一取得成功。

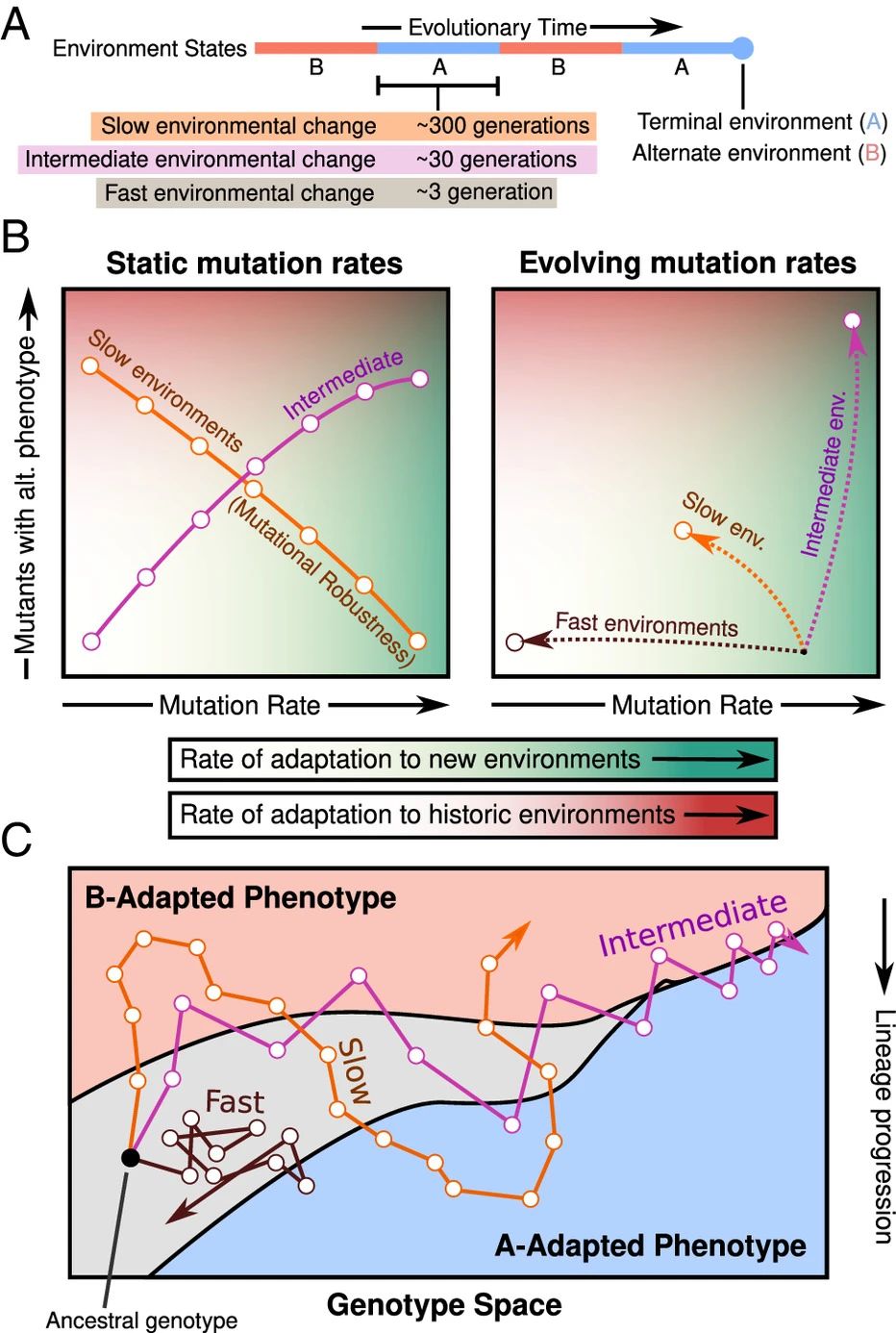

该研究团队研究了生物在三种不同转换速率(慢速、中速和快速)下,于两种状态(A和B)之间切换的环境中的进化情况。如果进化最终停留在A状态,则B状态被称为“交替”环境,反之亦然。环境大约每3、30或300代切换一次。进行了两种类型的实验:固定突变率(左)和突变率可进化(右)。当突变率固定且环境切换缓慢时,他们观察到突变鲁棒性,即增加突变率会导致具有交替表型的突变体数量减少。然而,在中等速率下,增加突变率会促进突变邻域中交替表型突变体的产生。当突变率可进化时,中等环境会导致高突变率以及突变邻域中大量交替表型。结果发现,高突变率有助于适应全新的环境,而越来越多的交替表型突变体则可以更快地适应历史环境。因此,中等环境通过两种不同的途径促进了可进化性的进化,并缓冲了种群对抗不同类型的环境变化。这种多方面的可进化性增加,部分可以用进化谱系在基因型空间中表型区域边界上的定位来解释。这里,这种定位显示为中间谱系(紫色)在A和B适应表型之间的边界上曲折前进。图源:Bhaskar Kumawat et al (2024)

在实验中,研究人员设置了两种情境:一种是环境保持恒定,种群始终面对相同的“浆果”类型;另一种是环境在红色和蓝色浆果之间周期性变化。

结果显示,当环境在两种状态之间循环变化时,种群能够在两种环境中都取得成功。特别是,这种环境的周期性变化导致种群中出现了更多有助于在两种环境间切换的突变。

为了深入理解这一过程,研究团队采用了名为Avida的计算框架。**当环境在不同逻辑功能之间循环时,程序会调整自身的“突变邻域”,使其能够适应新的环境。**可以将这些进化的计算机程序视为由多种基因组成的路径,每次环境变化时,这些路径需要重新配置,以适应新的“浆果”类型。突变发生时,程序中的某个指令(类似于基因)被改变,随着时间的推移,这种重新配置使得程序能够在不同的环境中成功生存。

物种的进化能力,像谜题一样长期令人困惑。生物多样性的丰富性和生物体对环境的高度适应性一直是科学界关注的焦点。但是,进化为何如此“善于”进化?这一问题仍未得到充分解答。传统观点认为,进化主要依赖于随机突变和自然选择,这些过程提高了生物在当前环境中的适应度。不过,这并不能完全解释生物体在面对未来环境变化时所表现出的预见性适应能力。该研究团队利用数字生命(digital evolution)实验,揭示了进化如何通过多条路径塑造生物的可进化性。他们的研究表明,在不断变化的环境中,生物可以通过两种截然不同的方式提升自身的进化能力:

(1)优化突变景观(Mutational Landscapes):生物在历史上曾经适应过的环境中,能够更快地再次适应。这意味着生物的突变分布在适应性有利的方向上发生了偏移,使其在熟悉的环境中具有更高的适应能力。

(2)提高突变率(Higher Mutation Rates):在全新的环境中,生物可以通过提高突变率,增加产生有利变异的可能性,从而更快地适应陌生的生态条件。

他们用的这个名叫“Avida”的数字生命系统,可以在计算机环境中模拟进化过程。Avida是一种人工生命平台,其中的“生物体”是能够自我复制的计算机程序,它们通过突变和选择不断进化。研究人员在实验中创造了不同的环境变化模式,并观察这些数字生物如何适应不同的挑战。

此外,研究人员还探讨了环境变化频率对进化能力的影响。他们调整了环境变化的周期,观察种群在不同周期下的适应情况。结果发现,如果环境变化过于频繁,进化能力的提升并不明显。但是,即使环境变化的周期较长——数百代——也能导致进化能力的演化和维持。这意味着,一旦种群获得了更强的进化能力,这种能力就会被保留下来。

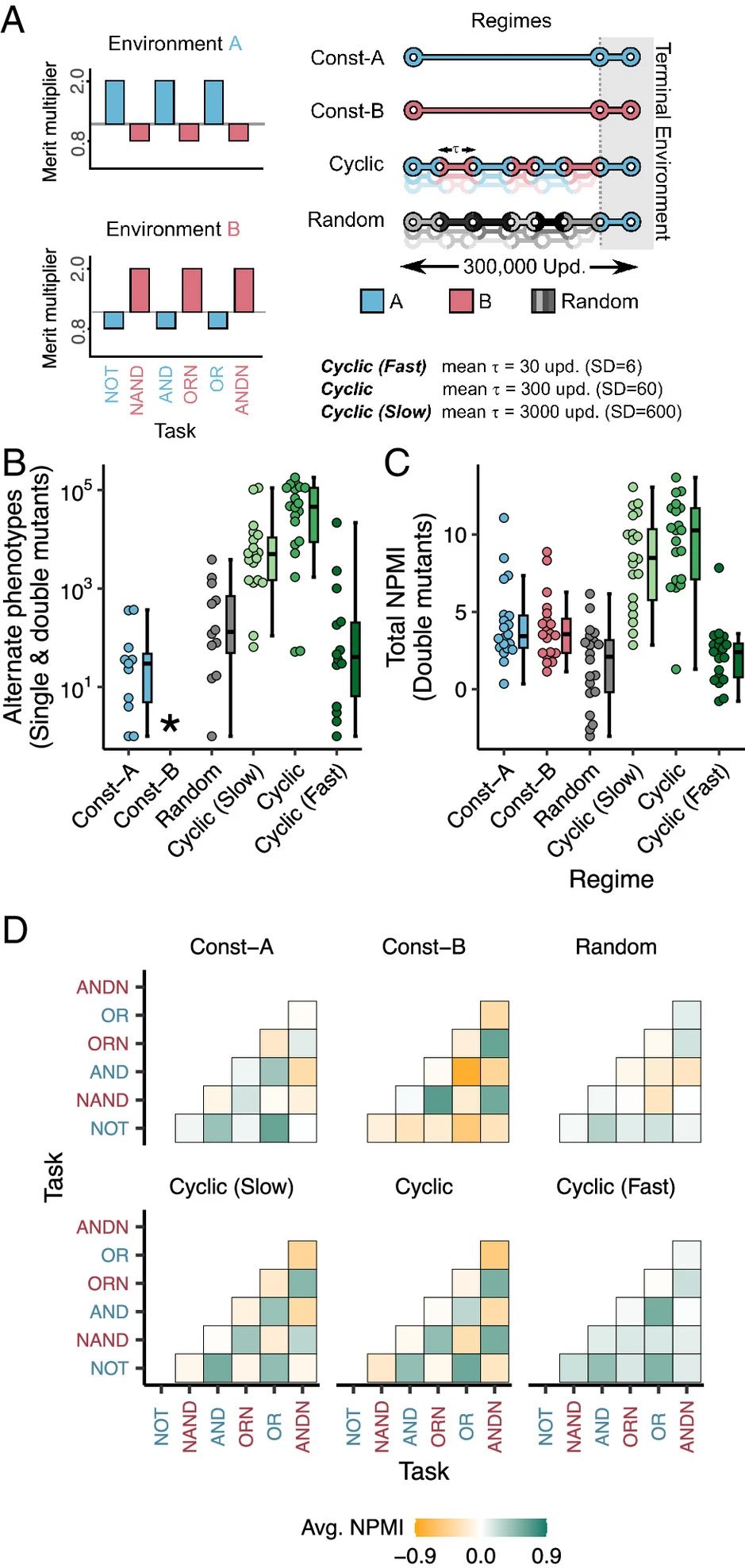

不断变化的环境塑造了生物的突变邻域。研究人员研究了两种环境A和B,它们分别对应生物执行的六个任务。他们设计了不同的环境变化模式,包括在两种环境之间切换的循环模式(具有不同的平均等待时间τ)和随机奖励一组任务的随机模式(每300个更新切换一次)。每种模式都以在固定终端环境中进行300个更新的进化结束。研究人员测量了终点优势基因型的单突变体和双突变体中具有交替表型的总数,以及从六种环境变化模式中分离出的优势基因的总NPMI。他们还计算了从不同模式进化的种群中分离出的优势基因型(20个重复的平均值)的任务对之间的NPMI。边际概率和联合概率是使用优势基因型的双突变体测量的。蓝色和红色标记的轴分别表示环境A和B中奖励的任务。箱线图的边界表示第一四分位数和第三四分位数,中位数用中心水平线表示。须延伸到上限和下限内的最大值。图源:Bhaskar Kumawat et al (2024)

这项研究为理解生物多样性和适应性提供了新的视角。它揭示了环境变化,特别是周期性变化,如何推动种群发展出更强的适应能力,从而在多变的环境中生存和繁衍。这一发现不仅深化了我们对进化过程的理解,也可能对生物技术、生态保护等领域产生重要影响。

从理论基础跟实践意义来看,这一发现与先前的理论研究相呼应。比如说,2005年发表的一项研究指出,生物体除了通过随机突变进化外,还通过DNA重组、适应性突变和外源DNA的获取等机制来增强自身的进化能力。这些内在的进化机制使生物体能够在环境压力下作出特定的响应,从而提高其适应性。

从未来的研究方向来看,尽管这项研究提供了重要的见解,但仍有许多问题需要进一步探讨。如,进化能力的演化在不同生物群体中是否具有普遍性?环境变化的具体模式如何影响进化能力的提升?未来的研究可以结合实验、生物信息学和生态学等多学科方法,深入探讨这些问题,以全面理解进化能力的演化机制。

上图是一只在上海野外记录的白腰文鸟(学名:Lonchura striata)。©付恺(Kai Pflug)摄影 | “海洋与湿地”(OceanWetlands)获授权使用。

“海洋与湿地”小编注意到,在日本,有人对白腰文鸟进行了长期的人工繁育,选育出一种家养品种,称为“十姐妹”或**“孟加拉雀”(Bengalese finch)。经过250多年、超过500代的繁育,**这些鸟类在羽毛颜色和鸣叫方面都发生了显著变化。人们意外地发现,它们的鸣叫非但没有退化、反而变得更加丰富多彩了。据分析,这可能是因为在人工饲养的环境中,选择压力减小,增加了它们学习和发展的机会,使得鸣声从原本的单调变得多样化。孟加拉雀是学习性鸣唱的鸟类,已经成为科研人员研究学习、神经塑性如何影响语言结构的理想对象。

【思考题】学而时习之

Q1、如果进化本身可以演化,并且生物在适应环境变化的过程中不断提升自身的“进化能力”,那么是否存在某种极限,使得这种适应性不再增强?换句话说,是否所有生物最终都会演化出高度灵活的适应能力,还是说,有些物种在进化过程中注定会停滞、或消亡?

Q2、在快速变化的环境中,增强的进化能力可能有助于生物存活,但在稳定的环境下,这种能力是否会带来额外的代谢成本,甚至对种群的长期生存产生负面影响?换言之,进化能力的演化是否可能导致某种**“进化的两难”**?

Q3、人类是否能够、或应该利用这一机制?——如果周期性环境变化能够促进生物进化能力的提升,那么人类是否可以利用这一机制,比如在医学、生物工程或生态保护领域,通过人为控制环境变化来加速某些生物的适应性演化?不过,这种干预,是否会带来不可预测的生态或伦理后果?你怎么看呢?

海洋与湿地

全球环境治理·前沿

(注:本文仅代表资讯。不代表平台观点。欢迎留言、讨论。)

资讯源 | PNAS

文 | 王芊佳

编辑 | Linda

排版 | 绿叶参考资料略

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国