陈占祥先生(1916.6.13-2001.3.22)是我国著名的城市规划专家,也是我国历史城市保护的先驱之一,1950年他与梁思成先生合作完成的《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》是我国历史城市保护历程中的重要里程碑。陈占祥先生一生坎坷,但始终初心不改,坚持为中国城市规划和建设事业发光发热。他重视城市规划基本理论的研究,注重国外规划知识的引介,推动了区域规划和城市设计工作在我国的兴起;同时,他也重视中国城市建设传统和历史城市保护,将区域规划和城市设计方法运用到历史城市的规划工作当中,并倡导建筑设计与城市规划的协调统一,推动了我国历史城市保护思想和实践的发展。

谨以此文纪念陈占祥先生。

图/陈占祥(1916-2001)

1 求学英国:建筑、规划知识的积累和早期实践

1938年,陈占祥先生远赴英国,开始了他在英国八年的求学生涯,陈占祥先生的建筑和城市规划生涯也自此而始。1943年,陈占祥先生获利物浦大学建筑学学士学位;1944年,师从威廉·贺尔福(William Graham Holford)完成了他关于利物浦“中国城”的毕业设计,获利物浦大学城市设计(Civic Design)硕士学位。1944年末,陈占祥先生赴伦敦大学学院攻读博士学位,师从帕特里克·阿伯克隆比爵士(Sir Patrick Abercrombie),研究都市计划立法。

这一时期,陈占祥先生形成了他对于建筑和城市规划的基本认知,完成了主要知识的学习和积累,并开始参与英国一些城市的规划实践,为回国以后规划和设计实践的开展奠定了基础。这些都为其历史城市保护思想的形成奠定了基础。

█ 陈占祥对于中国古代建筑和城市的认识

在英求学期间,陈占祥先生积累了中国古代建筑和城市的相关知识。据陈占祥先生回忆,1942年夏,他在剑桥大学见到了刚刚自中国返回英国的李约瑟教授,李约瑟教授告诉他,“研究中国建筑要从中国固有文化着眼,不能用西方标准来研究中国建筑”。这一观点引发了陈占祥先生对于中国古代建筑和城市文化的兴趣。[1]

1942年,陈占祥先生完成了《中国建筑理论》(Chinese Architectural Theory)一文的初稿,这篇文章后来得到了英国建筑理论家尼古拉斯·佩夫斯纳爵士(Sir Nicholas Pevsner)的指导,并发表于英国《建筑评论》(Architecture Review)杂志1947年7月刊。文章反映了陈占祥先生对于中国传统建筑的基本观点:中国古代建筑的研究不应停留在西方标准下的形态和地理分析以及社会经济的解读,而必须“深入地了解建筑在中国的意义”。文章援引了林徽因先生在梁思成《清式营造则例》绪论中的论述:“中国建筑在平面上是离散的,若干座独立的建筑物,分配在院宇各方,所以虽然最主要雄伟的宫殿,若是以一座单独的结构,与欧洲任何全座负盛名的石造建筑物比较起来,显然小而简单,似有逊色”。由此出发,陈占祥先生提出了他的中国城市整体观:“建筑物总是被设计成为某个更大单元的一部分,那么它们永远不应该被单独批评”。[2]

进而,陈占祥先生又于1943年完成了《中国古代都市计划理论的探讨》(Some Ancient Chinese Concepts of Town and Country),发表在利物浦大学《都市计划评论》(Town Planning Review)杂志1945年秋季刊。[3]这些研究为陈占祥先生历史城市保护思想的形成奠定了基础。

█ 中国传统建筑和城市文化对于陈占祥早期城市设计的影响

中国传统建筑和城市的理解,也影响了陈占祥先生早期的建筑和城市设计。以陈占祥先生硕士期间利物浦“中国城”的毕业设计为例,先生在他的自传中回忆道:

“ 我把这20公项的壁铁街和乔治广场城市的用地筑围墙围起来,进门是一购物院落,由于用地南端高于北端,院落中间留一空地设步阶引到第二个空间,这也是整个构图中的主要院落,两侧为层楼,楼上两层作为公寓用,底层为店铺。中轴线上的主楼,高层,是公共建筑,供本社区办公及社区居民的活动中心使用。主楼建在一底座上,稍高于两侧公寓,同时稍稍弥补从第一院落望此楼时的可见高度。主楼后又有两组公寓楼,均为三层,组成后院。四周零星空地,其中一块地下有铁路通过,开有一个空地作为铁路通风之用,四周堆的石块为山,布置成一个庭院。墙一律用灰砖彻,这在英国是没有先例的。我坚持用灰色,从而烘托出建筑部件上的较鲜艳的色彩。[1]”可以说,这一方案在空间组织和形态色彩方面都表现出明显的中国传统建筑特征,这也从侧面说明,城墙、中轴线和院落式格局构成了当时陈占祥先生心目中中国古代建筑群和城市的核心特征。

陈占祥先生的毕业论文发表以后,引发了当时英国乃至国际社会的广泛关注,并得到了被美国、英国和美国的媒体的相继报道,英国《泰晤士报》称赞美这个方案是“镶嵌在利物浦市的一块璀璨宝石。”[4]

█ 陈占祥对于区域规划的认识和实践

1944年至1945年间,在导师阿伯克隆比爵士的指导下,陈占祥先生形成了区域规划的认识,并开展了相关规划实践。

陈占祥先生将认为“大伦敦规划”(Greater London Plan)视为是伦敦市区规划(London County Council Plan)能够真正实现的前提。二战末期,以伦敦为代表的欧洲城市迎来了严重的城市危机:城市人口不断增长,市区范围不断扩展,城市规模远超其适当的容量,单纯的旧城改建和“改进市容”(civic improvement)已经无法解决现实的城市问题。“大伦敦规划”旨在将伦敦的市区人口疏散至其周边新城(new town),以缓解市区压力。[1]后来,陈占祥先生又将“大伦敦规划”中的区域规划方法应用于英国南部三座城市的规划当中。[4]这也直接影响了后来他与梁思成先生对于北京城的规划设想。

此外,在贺尔福教授对于剑桥的规划中,陈占祥先生也看到了“疏散”对于古城保护的意义。在接受王军的访谈时,陈占祥先生回忆说,二战以后,为了平衡剑桥古城的保护和发展,规划师选择将新的发展搬到古城以外,以保存古城风貌,减少新建设的影响。[5]

2 扎根国内:历史城市整体保护思想的形成和实践

1946年,陈占祥先生归国,辗转南京、上海等地,先后参与了《首都政治区建设计划大纲草案》、《大上海都市计划》的编制工作,期间对国民政府的腐败无能感到了深刻的失望。1949年5月,上海解放。陈占祥先生饱含着对于国家统一和发展的希冀,致信梁思成先生,希望能够共同参与北平的城市规划工作。同年9月,梁先生致信时任北平市市长的聂荣臻,信中举荐陈占祥称:“陈占祥先生在英国随名师研究都市及化计划学,这在中国是极少有的”。[6]10月,陈占祥先生携家人抵达北京。1949年11月1日,陈占祥先生出任北京都市计划委员会企划处处长,开始了他在北京的规划和设计实践。

█ “梁陈方案”中的历史城市保护思想

1949年,苏联专家访问中国,针对北京的城市规划和建设提出建议,主张将天安门作为发展和建设的核心,在东交民巷一带的空地优先开始行政机关的建设。对此,梁思成和陈占祥二位先生提出了反对意见,主张将行政机关布置在旧城以外,“从长远利益看,北京古都不应重蹈其它城市的覆辙,把大量建设带进市区,从文物保护和城市发展的角度考虑都是不利的”。[1][5]

1950年,梁陈二位先生合作完成了《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》(“梁陈方案”)。二人就城市疏散的基本立场达成了共识,主张“以展拓建设为原则,逐渐全面改善、疏散、调整、分配北京市,对文物及其环境加以应有的保护”,而非寄希望于“在几年中完成大规模的迁移,改变旧城区的大部使用”。[7]

陈占祥先生对于“梁陈方案”的主要贡献在于,将行政中心由梁先生最初设想的西郊区域更改为西郊三里河一带,主张“以西郊三里河(现国家经委所在地)作为新的行政中心,像城内的“三海”之于故宫那样,把钓鱼台、八一湖等组织成新的绿地和公园,同时把南面的莲花池组织到新中心的规划中来”。[8]此外,陈占祥先生还负责完成了“梁陈方案”图纸的绘制工作。[8]陈占祥先生在自传中指出,北京旧城见证了悠久的历史,“城市是一本用砖石写成的历史,她以具体的形象记下了人们的历史活动”,“体现了人民的历史意志”。[1]遗憾的是,“梁陈方案”最终当时未能得到实现。

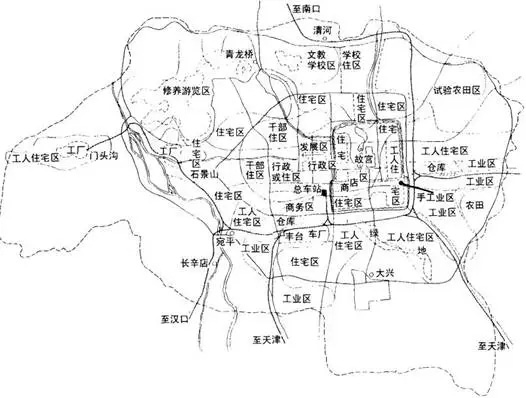

图/“梁陈方案”北京城市总体格局,来源:参考文献[7]

█ 北京城市总体规划乙方案中的历史城市保护思想

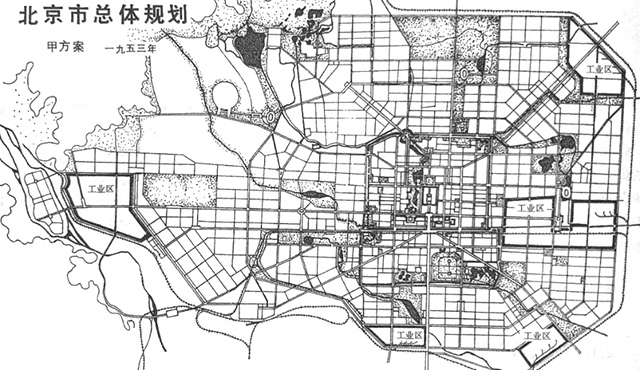

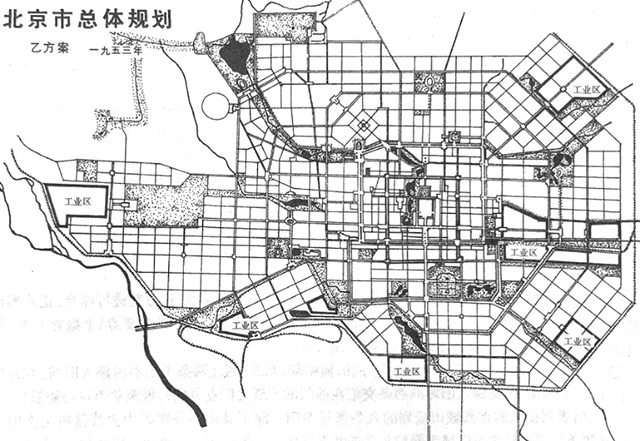

1952年春,北京市政府决定由都市计划委员会负责开展总体规划的编制工作,由陈占祥先生和华揽洪先生领衔。然而,二人就城墙的存废问题争执不下,不得不分为甲、乙两版方案,分别带领队伍完成。其中,由陈占祥先生主持的乙方案更多地反映了历史城市保护思想。该方案主张保留城墙,完全保持旧城棋盘式道路格局,铁路不进入旧城;相对地,由华揽洪先生主持的甲方案则将东南、西南两条放射式干道斜插入外城。然而,1953年版的北京城市总体规划方案并未采纳上述任何一种方案。[9]

图/1953年北京市总体规划甲方案,来源:参考文献[9], p.28

图/1953年北京市总体规划乙方案,来源:参考文献[9], p.28

█ 建筑设计实践对于历史城市保护的作用

1952年,在都市计划委员会召开的建筑技术座谈会上,陈占祥先生提出将建筑设计的“美观”层面进一步定义为“民族性”,强调北京旧城中的建筑设计应突出其民族性。[10]

随后,陈占祥先生和华揽洪先生联手接受了月坛南街建筑群的设计任务,由陈占祥负责其中的立面设计。在苏联古典主义三段式的基础上,陈占祥先生融入了中国的装饰元素。该建筑群很好地融入了旧城的历史风貌和城市环境,维护了旧城风貌的整体性。至晚年,陈占祥先生仍对该方案基于给予了高度评价。[1]

3 全国实践:历史城市保护思想和实践的深化探索

改革开放以后不久,中共北京市建筑设计院委员会于1979年1月13日作出《关于陈占祥同志原定右派问题的改正决定》,并于1月16日和2月3日得到中共北京市城市规划管理局委员会和北京市建委政治部批示同意。至此,陈占祥先生终于得到平反,回到了他热爱的城市规划岗位上。在周干峙先生的邀请下,陈占祥先生于1979年调任国家城建总局城市规划研究所(现中国城市规划设计研究院)顾问总工程师,在此任职直到1987年退休。八年间,陈占祥先生与周干峙先生、任震英先生、郑孝燮先生等人共同组成了城市规划专家咨询团,参与了深圳、上海、杭州等全国多座城市的规划方案研究和审议工作。

这一时期,陈占祥先生形成了融城市规划、城市设计、建筑设计于一体的规划和设计思想,开始将区域规划、城市设计等手段综合运用于历史城市的规划和保护工作,对于我国历史城市保护思想和实践发展起到了积极的推动作用。

陈占祥先生将区域规划理念应用于杭州的规划和保护。1980年,陈占祥与周干峙、任震英、郑孝燮等几位先生同赴杭州考察,协助杭州市编制城市总体规划。据陈占祥先生回忆,他们当时走访了杭州市内的古迹名胜,建议杭州市应当在城市规划中明确其大力开发旅游业、不宜多搞工业建设的城市性质和发展方向。同时,他们又从区域视角出发,建议杭州市开发钱塘江、富春江沿线旅游带,构建东起宁波、西至千岛湖、黄山的旅游系统,这也是当时我国第一次将区域规划方法应用于具体城市的规划实践。可以说,这一建议奠定了此后杭州的城市发展格局,对今天的杭州仍具有深远影响。[1]

陈占祥先生对于深圳老城区保护和改建的建议,反映了城市设计理念和方法的应用。1986年,陈占祥先生又与周干峙先生、任震英先生、吴良镛先生等20多位国内外专家一起开展了《深圳特区的经济开发规划大纲草案》的研究和总体规划修订工作,并执笔撰写了深圳的城市设计政策和指导方针。陈占祥先生指出,改革开放以来,深圳的城市建设在短时间内取得了巨大成就,但“就视觉质量而言不可不免地有不衔接”,而城市设计有利于“实现有意义的城市形体并保持经常的高水平视觉质量”,以吸引外资,并为居民和游客提供方便和享受。其中,陈占祥先生单设章节,针对深圳老城的保护和改造,专门提出了建议:

“ 旧深圳有很大的旅游潜力。具有丰富想象力的城市管理,加上一项积极的维护政策而不是重新开发,可以创造出一个对居民和旅游者具有吸引力的环境,这就可挽救某些幸存的特区传统,出现一个具有自己个性的胜地。改造老城非但能解决特区内的住房问题,而且还能增加与旅游有关的收入和投资。老城应当正式宣布为一特别地区,在这里要确定哪些是保护地段,并明确哪些历史建筑要列入保护之列。现有的居住建筑通过自主(或自理)加以改进。[11]”建筑设计层面,陈占祥先生主张通过“有礼貌”的建筑设计恢复古都风貌。1995年,陈占祥先生在第一届首都建筑设计汇报展览会专家座谈会上发言指出,罗马、威尼斯等的古都风貌是在很长的历史时期里逐渐形成的,在此过程中规划和设计必须注重城市整体性的维护和保留,然而北京的城市建设却经历了整体性的断裂和风貌的丧失。因此,陈占祥先生提出,在建筑创作中,不应过分强调建筑个性,而应注重建筑及其所在环境的协调关系,以恢复历史城市的整体风貌。[12]

图/1987年11月陈占祥与任震英、周干峙等专家考察海南岛(右3为陈占祥),来源:参考文献[13]

2001年3月22日,陈占祥先生于北京逝世。陈占祥先生的一生饱经坎坷,但一直坚持服务于我国的城市规划事业。晚年,陈占祥在美国讲学期间,谢绝了留在国外的劝说,他对女儿说,自己被耽误了20多年,剩下的时间实践不多了,特别想利用在自己身体还好的时候,为国家多做点事情。作为一名城市规划师,陈占祥先生对于区域规划、城市设计、建筑设计等理念和方法的探索,推动了我国历史城市保护思想和实践的发展,为北京、杭州、深圳等多座历史文化名城的规划和保护作出了重要贡献。

2001年4月6日,在八宝山的追悼会上,周干峙先生撰写了挽联,高度评价了陈占祥先生的规划生涯:

惜哉,西学中用,开启规划之先河,先知而鲜为人知;

痛哉,历经苦难,敬业无怨之高士,高见又难合众见。

4 陈占祥先生主要履历

1916年

6月13日,出生于上海,祖籍浙江奉化

1929年至1934年

就读于上海澄衷中学

1935年至1937年

就读于上海雷士德工学院建筑构造专业

1938年至1943年

就读于利物浦大学建筑系,获建筑学学士学位;期间撰写的文章《中国建筑理论》(Chinese Architectural Theory)后发表于英国《建筑评论》(Architecture Review)杂志1947年7月刊

1943年至1944年

就读于利物浦大学城市设计系,获城市设计硕士学位;期间撰写的文章《中国古代都市计划理论的探讨》(Some Ancient Chinese Concepts of Town and Country)后发表于利物浦大学《都市计划评论》(Town Planning Review)杂志1945年秋季刊

1944年

6月至12月,任职于利物浦市伯肯海德区(Birkenhead)都市计划处,协助伯肯海德规划。12月,获英国文化委员会奖学金,转赴伦敦

1944年至1945年

就读于伦敦大学学院,师从阿伯克隆比爵士攻读博士学位,研究都市计划立法。期间,作为阿伯克隆比的助手,协助完成了英国南部三座城市的区域规划,并成为英国皇家规划师学会会员

1945年

10月31日至11月9日,参加世界民主青年代表大会,任中国青年代表团团长和大会执行主席团副主席。12月,受北平市工务局局长谭炳训之邀,决定回国

1946年

2月,自英国启程回国,同年9月,辗转抵达上海。10月起,任南京国民政府内政部营建司简派正工程师,开始参与首都南京政治区的规划工作,并兼任中央大学建筑系教授

1947年

文章《建筑设计在建国时期之重要性》发表于《建设评论》1947年第1卷第2期。与娄道信合作完成的《首都政治区建设计划大纲》发表于《中央日报》1947年10月29日第5版

1947年至1949年

任上海市都市计划委员会总图组代组长、秘书处技术委员会委员,参与编制“大上海都市计划”,兼任圣约翰大学建筑系教授,并与陆谦受、王大闳、郑观萱、黄作燊在上海成立“五联建筑与计划研究所”,承担上海渔管处码头及冷库设计工作。文章《首都政治区计划的意义》发表于《南京市政府公报》1948年第4卷第2期

1949年

11月起,任北京市都市计划委员会企划处处长,参与北京总体城市规划的编制工作,参与门头沟斋堂煤矿工人住房、月坛南街沿街建筑群、人民英雄纪念碑的设计工作,并曾在清华大学建筑系兼职授课

1950年

2月,与梁思成先生合作提出《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》

1951年

12月29日,加入中国国民党革命委员会

1953年

年初,主持完成北京城市总体规划的乙方案

1954年

调任北京市建筑设计院副总建筑师

1955年

与出版社签约,开始翻译阿尔伯蒂《论建筑》,至1957年完成,遗憾未能出版

1956年

文章《对西单到复兴门大街的期望——并论“沿街建房到底好不好”》发表于《北京日报》1956年11月12日第3版,以回应华揽洪《沿街建房到底好不好》一文

1957年

撰写大字报《建筑师还是描图的机器?》,后遭到批判

1958年

下放昌平劳动改造

1962年

回到工作岗位,调任北京市建筑设计院情报组,负责外国文献和技术资料的收集和翻译工作

1979年

2月,得到平反。随后,调任国家城建总局城市规划研究所(今中国城市规划设计研究院)顾问总工程师,直至1987年退休。这一期间,他参与深圳、上海、杭州、兰州等多地的规划方案研究和审议,兼任《城市规划》杂志(英文版)主编

1979年

译作《马丘比丘宪章》发表于《城市规划研究》1979年创刊号,后转载于《城市规划》1979年第6期;译著《预制混凝土墙板》由中国建筑工业出版社出版;文章《雅典宪章与马球比丘宪章述评》发表于《城市规划研究》1979年创刊号

1980年

文章《关于北京城市的规模》发表于《建筑师》1980年第2期

1981年

文章《建筑师历史地位的演变》发表于《建筑学报》1981年第8期;文章《窑洞与建筑》发表于《建筑学报》1981年第10期

1983年

译作《城市设计》(节选《大英百科全书》1977年版第18卷)发表于《城市规划》1983年第1期

1984年

与宋俊岭合作翻译、由北京市社会科学研究所城市研究室选编的译著《国外城市科学文选》由贵州人民出版社出版,书中包含译作如下:《大英百科全书》中摘录的《近代和现代的城市设计》(即前《城市设计》)、《古代的城市设计》、《城市规划的发展过程》、《城市气候》、《城市化历史过程的研究》,美国《国际社会科学百科全书》中摘录的《现代城市论》、《城市结构的比较研究》、《大城市的政府组织》,以及约翰·拉瓦蒂(John R. Laverty)《城市革命》、刘易斯·芒福德(Lewis Mumford)《城市的形式与功能》

1987年

完成《深圳的城市设计政策:英国专家咨询报告摘要》

1988年至1990年

赴美国讲学,先后执教于加州大学伯克利分校、密苏里州堪萨斯大学、康奈尔大学、威列蔻斯大学。期间,文章《我对美国城市规划的印象》发表于《城市规划》1989年第2期

1992年

因发展我国工程技术事业做出的突出贡献,接受国务院颁发政府特殊津贴及证书

1995年

在第一届首都建筑设计汇报展览会专家座谈会上发言,谈及建筑创作和古都风貌

1997年

文章《环路、交通与总体规划》撰写完成

2001年3月22日

于北京逝世,享年85岁。

参考资料:

[1]陈占祥.陈占祥自传[M]//陈占祥等.建筑师不是描图机器:一个不该被遗忘的城市规划师陈占祥.沈阳:辽宁教育出版社,2005:4-29.

[2]Charles Chen. Chinese Architectural Theory [EB/OL]. https://www.architectural-review.com/archive/chinese-architectural-theory. [2022-05-29].

[3]C. Z. Chen. Some Ancient Chinese Concepts of Town and Country. The Town Planning Review, 1947, 19(3/4): 160-163.

[4]王军.城记[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2003:73-78.

[5]陈占祥,王军.陈占祥晚年口述[M]//陈占祥等.建筑师不是描图机器:一个不该被遗忘的城市规划师陈占祥.沈阳:辽宁教育出版社,2005:30-38.

[6]梁思成.致聂荣臻信[M]//梁思成.梁思成全集(第五卷).北京:中国建筑工业出版社,2001:43-45.

[7]梁思成,陈占祥.关于中央人民政府行政中心区位置的建议[M]//梁思成.梁思成全集第五卷.北京:中国建筑工业出版社,2001:60-81.

[8]陈占祥.忆梁思成教授[M]//《梁思成先生诞辰八十五周年纪念文集》编辑委员会编.梁思成先生诞辰八十五周年纪念文集1901-1986.北京:清华大学出版社,1986:51-56.

[9]董光器.古都北京五十年演变录[M].南京: 东南大学出版社,2006:27-29.

[10]刘晓婷. 陈占祥的城市规划思想与实践[D].武汉理工大学,2012.

[11]陈占祥.深圳的城市设计政策:英国专家咨询报告摘要[Z].1987.

[12]陈占祥.在第一届首都建筑设计汇报展览会专家座谈会上的发言[M]//陈占祥等.建筑师不是描图机器:一个不该被遗忘的城市规划师陈占祥.沈阳:辽宁教育出版社,2005:67-69.

[13]罗存美提供,转引自李浩.中国现代城市规划历史人物之陈占祥[J].北京规划建设,2021(04):167-171.

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国