咽痛是约三分之一呼吸道感染者的最初症状,可能是我们最经常感受到的不适之一。尤其是近一两年,很多人都在短时间内集中经历了咽喉痛的折磨,这种症状虽然有时候会让人非常痛苦,但大部分人却并无性命之虞。

在不算太久远的历史上,曾有一种病死率极高令人谈之色变的致命咽喉痛。在发病过程中,病人的咽喉部会出现一层白色的渗出物,因此这种咽喉痛被命名为“白喉”。在一百多年前,它是导致儿童死亡的最主要原因。

白喉是由白喉棒状杆菌引起的人类疾病,其毒性菌株引起的小儿感染病死率高达30%~50%。在有效的治疗手段问世之前,美国及欧洲每年都有数万儿童因白喉而夭折。

古希腊的医学文献上就描述过跟白喉症状相似的病(但我们无法据此判断这些描述是不是指白喉),在历史上一共曾有多少人死于该病,早就是一笔算不清的糊涂账了。

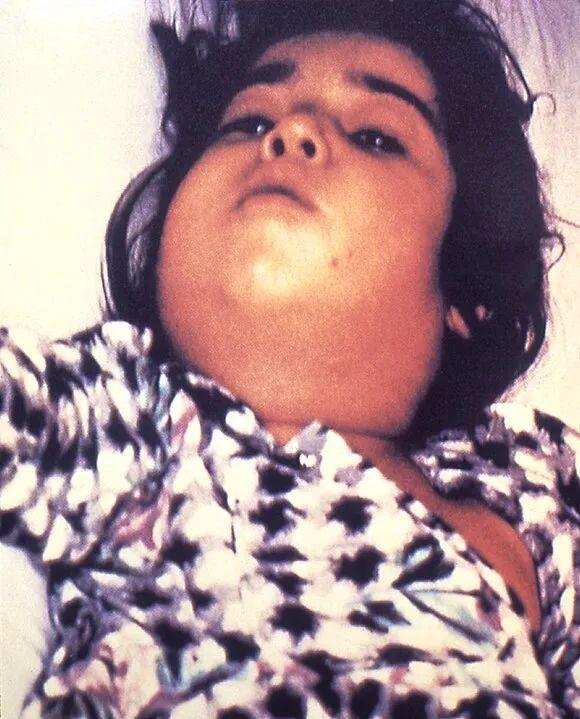

白喉可导致颈部肿胀,有时称为牛颈图片来源:维基百科

在今天,我们似乎很少听说身边的人得过白喉。在偶尔提及白喉的情景中,似乎也只有打百白破疫苗(由百日咳疫苗、精制白喉和破伤风类毒素按适量比例配制而成,用于预防百日咳、白喉、破伤风三种疾病)的时候。

但白喉并未彻底消失,WHO最新数据显示,2020年全球累计报告白喉病例10107例,其中欧洲白喉病例最少,为6例,美洲次之,为79例。全球90%以上白喉报告病例集中在非洲和东南亚国家,分别为5387和4002例。而中国从2010年至2020年在长达10年多未有白喉病例报告的情况下,境内又出现2例白喉病例。

应该说我们现今生活的世界已经比一百多年前安全多了。对于一个和平繁荣的国家来说,只要其公卫措施尚能运行良好,针对人群的计划免疫不出大的差错,那么白喉已不再是重大的健康威胁。但我们也应该知道,今天的岁月静好并不是理所当然从天而降的。

1

人类征服白喉的故事,在医学史上有着极其特殊的意义,它是现代医学晨曦里的第一缕曙光。当时正是微生物学说刚刚在医学体系内取缔古典学说的时期,有学者指出,白喉在某种意义上说是“细菌革命中的宠儿”。在20世纪初之前,白喉为证明疾病的细菌理论提供了最好的单一模型。

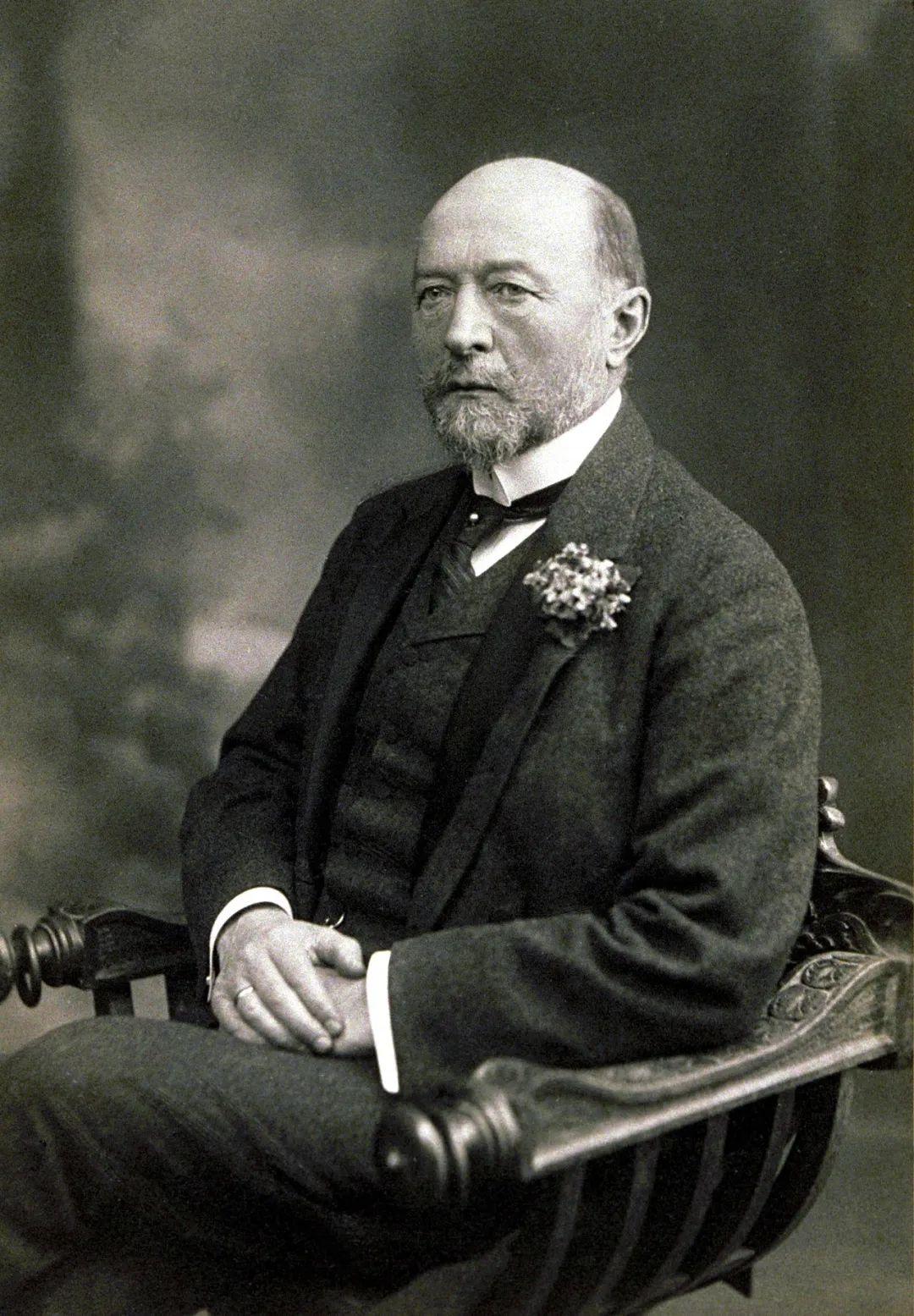

这个故事的主角是埃米尔·冯·贝林(EmilvonBehring,1854-1917),和许多从小就受环境熏陶影响的医学世家的子弟不同,他走向医学道路的过程显得有些不可思议。

贝林年幼时家贫,他家里有十来个孩子要养活。但他家所在教区的雷伯兹牧师发现这个孩子智力过人,于是就为他提供了经济上的帮助,想办法送他去了东普鲁士海恩斯坦的文理高中读书。

埃米尔·冯·贝林(EmilvonBehring,1854-1917)图片来源:维基百科

贝林因为后来的成就,被世人称为“儿童的救星”。不知道雷伯兹牧师当时能否意识到,他的一番善举,竟然改写了千万家庭的命运,就像一只南美洲的蝴蝶扇动翅膀,结果可能引发美国得克萨斯州的一场龙卷风那样。

在文理高中时,贝林就已经对医学产生了兴趣。但还是家贫之故,家里人不希望他去医学院,而是希望他当牧师,贝林也只好准备前往柯尼斯堡学习神学。正当他的人生即将偏航之际,还是那位雷伯兹牧师又出手改变了他的航向,简直让人怀疑他是不是从后来的世界穿越回去的。

也许天才人物真的是从小就有异于常人之处,他们的光芒是贫穷也不能掩盖的。试玉要烧三日满,辨材须待七年期,慧眼识人的雷伯兹牧师一举托起的,不仅仅是一个年轻人的未来,更是现代医学的希望。

原来雷伯兹牧师的外甥是一位高级军医。通过这层关系,雷伯兹在1874年将贝林送进了德里西·威廉学院学医,贝林将在这里受训成为一名军医,并要为军队服役十年。在服役期间,贝林除了完成日常医务工作之外,还做了一些医学研究,这让他的上司意识到他是一个可造之才。

1885年,贝林通过了地区医疗官的考试,1889年,他成为了柏林大学卫生学系罗伯特·科赫(RobertKoch,1843-1910)的助手。

在医学史上,科赫是与巴斯德(LouisPasteur,1822-1895)齐名的微生物学领域的创始者。在他们二人及其弟子的努力探索下,古典医学的四体液致病学说日薄西山,微生物致病学说越来越深入人心,这一回科学和理性在医学阵营里长驱直入四面八方开枝散叶。

这样的探索在19世纪激动人心的最后几十年中还在频频结出硕果:每隔几个月就有人发现了新的病原微生物。当时已确定由微生物引起的传染性疾病有结核病、霍乱、白喉、鼠疫、痢疾、淋病和破伤风。

2

为什么人们会抛弃四体液学说,或者说为什么人们会一致相信某种微生物就是导致特定疾病的原因呢?

这就需要用到科赫假设*了,这一系列步骤最初是由科赫的学生弗里得利奇·洛夫勒(FriedirichLoffler,1852-1915)在1883年结合他对引起白喉的微生物的确定总结的:

假如白喉是一种由微生物引起的疾病,那么就必须使以下三个假设都得到应验:

1、有嫌疑的细菌必须一直和疾病有关。

2、有嫌疑的细菌可以和患者分离,在实验室里培养。

3、实验接种该细菌必须可以导致病症出现。

(1905年,又增加了第4点该细菌必须能从实验造成的感染中被重新分离出来。)

注解*:科赫假设发展于十九世纪,是以当时技术水准能用来辨认病原体的技术通则。但在当时已有许多疾病明显和某些物质相关,已有不少疾病证实为某种病原体造成,却不能完全满足科赫假设。因此,虽然科赫假设在医学史上占有一席之地,也持续对微生物诊断有所帮助,但现代生物研究已不再要求必须完全符合四项假设。作为一种研究方法,科赫假设可能多少已经受到现代研究方法的冲击而显得意义不再那么显著,但是作为一种研究思路,对人们建立严谨的思考习惯还是极有价值的。

正所谓时势造英雄,贝林最重要的研究都与这一时期其他科学家划时代的贡献息息相关。贝林在1889年开始研究白喉和破伤风杆菌及他们的毒素,他试着用绝大部分动物感染后可以存活的白喉杆菌数量来感染豚鼠,他发现,这些存活下来的豚鼠如果再给它们以致死量的白喉杆菌,它们仍能保持健康。

贝林意识到这种对白喉的抵抗力源自被免疫动物血清中的某种物质(抗毒素),该物质并不能直接杀死或抑制细菌的生长,但它们却可以中和细菌的毒素。

图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷

1890年12月,贝林发表了《动物体内针对白喉和破伤风免疫的起源》(与北里柴三郎共同署名)。不久后又发表了《动物体内针对白喉免疫的起源》,基于这样的免疫学原理,使应用抗毒素血清治疗白喉成为一种可能。

在1891年的圣诞夜,有一位不幸罹患白喉的女孩,虽然已经在诊所里做了气管切开术(防止因白喉膜导致的窒息),可病情还是继续恶化。医生已经束手无策了,后来有一位神秘的上尉医官给小女孩的体内注入了一管淡黄色的液体,结果,小女孩在圣诞节的早晨神奇地恢复了健康。

这个一度被广为传颂的第一次抗毒素血清治疗白喉成功的故事,很可能是虚构的。因为在1891年还没有谁能提供足够量进行临床治疗的白喉抗毒素血清,从理论到实践,有时候还隔着许多琐碎的障碍。

3

在当时,仅柏林每年就有几千例白喉,人们当然迫切需要有效的治疗手段,但如何才能使所有病人都得到血清的治疗呢?

最初的动物试验是用豚鼠做的,如果考虑到临床实际,那就得用更大的动物。在这一阶段,巴斯德研究所的人开始尝试用免疫马的方法获得白喉抗毒素,贝林也立刻跟进采用了这个方法制备白喉抗毒素血清。

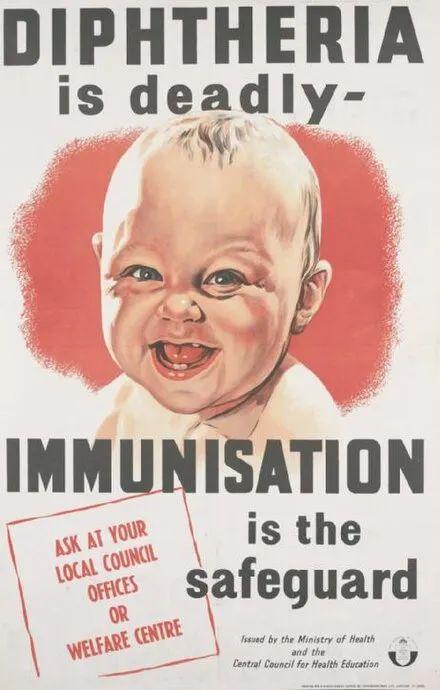

英国宣传白喉免疫的海报图片来源:维基百科

1893年,在贝林的主导下,德国的几家儿童诊所开始进行白喉抗毒素的临床试验。研究者们逐渐发现,如果在家长发现孩子最早出现症状的两天之内开始治疗,那么将有97%的儿童存活下来(如果以我们今天的标准来看,要是某种疾病经治疗之后还有3%的病死率,这仍然是难以接受的,可是诸位别忘了,若没有这种血清疗法,白喉的病死率原本高达30%~50%)。

如果治疗拖延到发病6天以后才开始,那么病死率大概与不进行血清疗法相接近。

在人类长期没有什么真正治愈手段的情况下,忽然有这么一种疗效如此显著的方法,那么这一治疗方法的扩散速度必然是极快的。

因此,血清疗法也很快传到了大洋彼岸。1895年,美国的马尔福德公司生产出了第一批次的白喉抗毒素,如果一切顺利的话,美国的儿童也不必再受白喉的威胁了。

但医学领域的进步很少是一帆风顺的。1901年10月,先后有十几位儿童在接受过抗毒素血清的治疗后突发死亡,且死亡原因也不是白喉,而是破伤风,为什么会发生这样的悲剧?

调查结果表明,有一匹叫吉姆的马,本来已经为公司提供血清3年。但在这个过程中,研究人员发现这匹马不慎感染上了破伤风,于是就处死了它。但不幸的是,那批受到污染的血清样本却阴差阳错地送给了医生,然后用在了白喉患儿身上……

更加不幸的是,类似的悲剧居然连续发生了好几起。这一系列事故迫使美国国会迅速做出反应,对政府管制生物药品立法的考量立即转变成了行动。对议案探讨数月之后,在1902年7月1日,美国第一个有关医药管制的法律《生物制剂控制法》无异议地获得了通过。

如果说医学的历史是人类与疾病斗争的历史,那么人类对药物进行管制的历史在更大程度上,其实就是人类与自身阴暗面进行斗争的历史。这是另一番波诡云谲的传奇,且按下不表,我们再说回贝林与白喉的故事。

由于贝林的贡献,白喉已经由一种凶险的儿童杀手转变为可以治愈的疾病。应该说在前抗生素时代,血清疗法已经相当了不起了。

但贝林很快就意识到,如果能够及早应用血清疗法的话,确实治疗效果不错,可这样的治疗还是无法影响到白喉的发病率,这属于见招拆招的马后炮(被动免疫),能不能直接让人群不发病呢?

于是,贝林又投入到了白喉疫苗的研究当中。1914年,贝林的白喉疫苗就显示出了令人鼓舞的效果。在白喉流行期间,633名接种白喉疫苗的儿童当中,仅有2名患病,而相邻地区未接种的儿童中,则发生了相当多的病例。

这说明主动免疫能够预防白喉在儿童人群中的爆发,而我们今天能够不必生活在白喉的威胁之下,都应该感谢贝林他们那一批先驱的研究。

图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷

在贝林生命中最后的岁月里,有一位年轻的医生曾在他面前历数其伟大的医学成就。贝林不以为然地说,在一个人步入老年后,不管他一生的工作如何出色,都不应该将其当作资本来提及,那些都已经是很久以前的事情了。

不知道为什么,这个场景总是让我脑海里浮现出电影《魔戒》的画面:年迈的比尔博·巴金斯也许并不太在意他年轻时为中土世界所做的贡献,但精灵们记得,所以,比尔博·巴金斯获得了同精灵一起去往永生之地的荣耀。

而人类也将不朽的荣誉献给了这位“儿童救星”埃米尔·冯·贝林,他的大名被永远刻进了诺贝尔生理或医学奖的第一个位置——1901年。

作者丨李清晨 哈尔滨儿童医院 胸外科副主任医师

审核丨孙轶飞 河北医科大学医学教育史研究室主任

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国