全国科普教育基地 2023 年度终期科普绩效自评报告

一、工作情况

(一)本年度向公众提供科普服务工作,开放天数、接待观众量等基本情况。

中华全国供销合作总社 昆明食用菌研究所充分发挥科研、人才优势,以“普及科学知识,提高全民科学素质,对公众开展食用菌科普知识宣传、教育”为服务宗旨,2023年,全面面向边疆少数民族地区、学校、社区、农村等基层积极扎实开展各类科普活动,积极推进昆明食用菌研究所科普教育工作。目前,昆明食用菌研究所已成为云南乃至全国、全社会普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想,弘扬科学精神的社会服务平台。

2023年,昆明食用菌研究所全国科普教育基地全年面向社会免费开放,共接待参观和学习的群众、学生、企事业单位人员、农户等共计10000余人次以上,讲解食用菌科普知识13000人次以上,已成为社会化公共科普教育平台。

(二)本年度开展科普助力“双减”工作,科普活动进校园、服务学生人次等情况。

科普教育基地是开展科技实践活动的基础和基石。2023年,昆明食用菌研究所依托科普教育平台,利用先进科普设施设备与丰硕的科研成果,开展以“探秘神奇的蘑菇世界”为题的科普研学活动及“科技夏(冬)令营”等活动,通过“馆校结合”方式,把科普课堂从教室搬到了博物馆、实验室、栽培大棚,将参观活动与动手实践体验相结合,引导学生主动思考、主动探究,使科普宣传与实践教学相结合,为学生提供身临其境的沉浸式研学体验,进一步推动科普资源助推“双减”工作落地落实。2023年,以青少年科技实践活动为依托,积极申报“云南省青少年科技创新大赛”,以《人工液体白灵芝菌种培养基最优配方的研究》为题,组织了武成小学学生到全国科普教育基地开展青少年科技实际探索活动,获第38届昆明青少年科技创新大赛二等奖、第37届云南省青少年科技创新大赛三等奖。

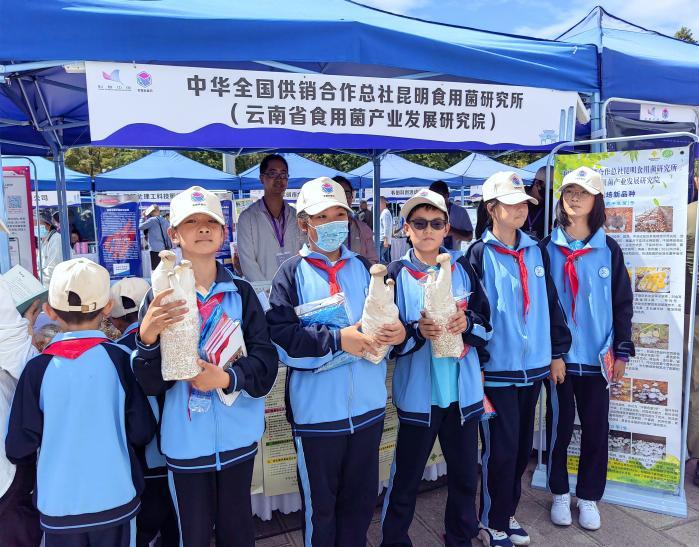

为进一步普及菌物科学知识,提升菌物多样性的认知,2023年共开展10次科普进校园,分别到昆明冶金高等专科学校、武成小学、玖如堂小学、昆明市第二幼儿园等开展科普进校园活动,为师生带来了奇妙的菌物之旅,使学生从科学的角度重新认识云南丰富的食用菌资源,倡导学生科学识菌,科学食菌,本年度共服务学生2000余人,发放食用菌菌包5000余包,食用菌科普图书10000余册。

为加大食用菌知识科普宣传力度,弘扬科学精神,提高基层科学素质,昆明食用菌研究所积极面向社区、边疆少数地区等基层开展线下专题性系列科普活动,2023年先后到昆明市五华区莲华街道教场北路社区、昆明市五华区教场中路社区、保山市龙陵县镇安镇社区等开展5次科普进社区。在野生菌上市季节,为避免发生毒菌中毒事件,围绕野生食用菌与毒菌预防的主题,利用食用菌科普宣传画,以形象、有趣的方式向社区居民讲解可食用野生菌、如何辨别毒菌、误食毒菌的症状及中毒预防等常识,共科普宣传5000多名社区群众,发放食用菌菌包3000余包,野生菌识别图画2000余份,毒菌鉴别图画5000多份,以及食用菌科普图书2000余册,让社区居民在家门口就能享用“科普大餐”,使食用菌科学知识真正惠及群众。

(三)在全国科普日、全国科技活动周、全国科技工作者日等重要主题日期间举办主题科普活动的情况。

践行科学普及惠民活动,积极参加云南省委宣传部、云南省科技厅、云南省科协组织的“文化科技卫生三下乡”、“科技下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”、等系列科普活动。通过现场指导、科普讲解、科技成果展示等方式,向基层老百姓等发放科普宣传资料5万余份,科普图书2万余册,赠送食用菌菌包2万余包。

(四)通过网络媒体平台向公众公布开放信息、科普教育活动信息、展教资源更新情况等公共科普服务信息等情况。

1、依托现有的传播媒介,打造“网站、微信公众号+科普”的传播模式,在网站与公众号设置科普专栏,每年推送原创食用菌科普短文100篇以上,广泛传播食用菌科学知识与科学技术。

2、打造数字化移动服务平台。开发“大型真菌(蘑菇)数字化应用移动服务系统”,即“菌窝子App”,这是全国第一款通过手机拍照就能辨识野生菌品种的应用软件,让受众科学识菌、安全食菌。

3、展教资源更新。为提升了昆明食用菌研究所科普基地软硬件水平,对进一步做好我国大型真菌的科学普及工作,2023年昆明食用菌研究所更新设施设备,开发互动式大型真菌数字化应用移动服务系统,更新展品展具,制作大型真菌模型500余件,新增食用菌科普展板1000多个,创作食用菌科普图画300多副,新制作食用菌标本2000份,提升科普教育基地软硬件实力,充分发挥示范引领作用。

(五)开展志愿服务活动等情况。

2023年12月,以“科学识菌、倡导安全食菌”为题,开展“食用菌科技伴我同行”科普志愿服务活动,通过技术指导、咨询等方式宣传食用菌资源保育、毒菌识别、栽培技术、初加工技术等科学知识,50多名志愿者参加科技志愿服务活动,服务160余名社区居民、产业从业人员、农民等,提升了群众的科学素养和致富技能,倡导了科学精神。

(六)科普工作经费及人员情况。

科普工作经费主要来源于科普专项申报与单位投入。

1、加强科普项目申报,争取科普专项经费。2023年,申报云南省科技厅科普专项1项,获立项,专项经费30万元;申报云南省科协科普专项1项,基层科普行动计划项目1项,获立项,经费10万元。

2、单位投入。为顺利保证研究所科普工作的顺利开展,昆明食用菌研究所每年投入一定比例的科普经费,经费从已立项的项目经费中列支。

3、人员情况。主要由专职与兼职人员组成,包括:科普管理人员、科普活动策划与组织人员、科普项目负责人员、各部门科技人员等。针对实际情况,常年设置30人以内的科普工作人员。

二、特色工作

结合本行业、本地区实际组织开展的特色工作情况。

以“科普惠农、服务三农”为出发点,积极开展食用菌资源保护、选育、栽培等科学普及工作,充分发挥科技支撑作用,成为科技帮扶的重要力量。首创原生境保护培育与扩繁促产技术,在云南建立保护扩繁基地30个以上,面积20万亩,对促进珍稀野生食用菌产量和边疆民族地区农民增收发挥了重要作用。

充分发挥科研人员与科普志愿者在服务当地经济社会发展中的积极作用。2019-2023年共选派130名科技特派员及28名“三区”科技人才,在食用菌主产区、边疆少数民族地区,为36个村、20个企业、15个专业合作社提供常态化技术服务,举办食用菌技术培训班600多期,累计培训农民5万余人,编制发放食用菌科普资料10万余份,免费向菇农发放菌包6万余袋,辐射带动菇农10万人以上,全方位、多层次培养新型职业农民和农村实用技术人才,最大化实现科普惠民服务。

三、问题不足

在开展科普工作中遇到的问题和存在的不足。

1、经费来源单一。目前,科普经费仅限于政府科技部门的专项拨款,其他有关政府部门并未设立科普专项,导致经费来源单一且金额有限,不能满足项目长久发展。

2、科普专项项目执行期短。科普工作的目的是提高全民科学素养,是一项长期且艰巨的任务。但云南省科技厅、科协的科普项目大多执行期为一年,对项目的整体开展来说缺乏持续性。

3、科普人才缺乏。科学普及与科技创新是科技工作的两翼,科普工作的长久发展需要有人才队伍的支撑。目前,专职科普人员缺乏,科普人才培训较少,制约科普工作开展。

四、工作建议

对全国科普教育基地工作的意见建议

1、经费支持。对认定的全国科普教育基地,应设立专项项目给予经费支持,更好的建设科普平台。

2、人才支持。国家和省级有关部门应加大对科普队伍建设的重视程度,加大农技推广队伍的建设,让更多的科技人员走向基层,实实在在为基层服务。

中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所

2023年12月14日

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国