出品:科普中国

作者:昆虫实习生(中国科学院生物学博士)

监制:中国科普博览

如果提到动物根据环境的不同来改变体色,大家很容易就会想到一种动物——变色龙。

变色龙

(图片来源:veer图库)

它通过快速改变体表颜色来适应周围环境和躲避天敌捕食。这种保护色是许多小动物保护自己的方式。

相信你肯定也注意到了,在野外我们经常看到的蝗虫、螳螂都是绿色的。这同样是一种保护色,能让它们融入到周围的绿色植物中,避免被天敌发现。

蝗虫也能变色?

然而令我们意外的是,当蝗虫聚集在一起,种群密度较高时,它们的体色就会慢慢出现背面黑色、腹面棕色的奇特图案。

而在大多数时候,这种看似微不足道的改变却预示着蝗灾的来临。所以科学家们很早就对绿色散居飞蝗如何转变为黑棕群居飞蝗进行了研究,这一问题的解答不仅仅是满足科学研究的好奇心,更是对理解蝗灾形成机理的多角度剖析,对蝗灾的治理具有重要意义。

五龄群居和散居型飞蝗

(图片来源:参考文献)

蝗虫从绿色散居到黑棕群居的体色变化,体现了它们在环境适应性上的绝妙智慧。

因为当鸟类等天敌遇到这两种体色的蝗虫时,它们往往倾向于捕食绿色的蝗虫,而避开显眼的黑-棕的蝗虫,因为这种黑棕的对比色在捕食者眼里是警戒色。

小小的蝗虫在势单力薄的情况下使用绿色保护色,而虫多势众的群居飞蝗则会转变成黑棕警戒色。

群居和散居飞蝗的对比

(图片来源:中科院之声)

看到这里,相信小伙伴们产生了和科学家一样的疑惑:到底是什么原因造成了这样的变化呢?飞蝗背部的黑色是如何形成的?

群居飞蝗为什么能变色?

其实早在几年前,康乐院士团队就发现,群居飞蝗背部的黑色不是一般的黑色素沉积,而是由β-胡萝卜素结合蛋白(βCBP)与β-胡萝卜素形成的红色物质在散居型飞蝗表皮绿色的基础上叠加而成。

这种从绿色到黑色的体色变化完全符合物理学三原色的规律。蝗虫体内仿佛存在一块“调色板”,β胡萝卜素结合蛋白作为一只“画笔”,蘸上红色的“颜料”,在绿色的飞蝗身上一画,它们身上的颜色就变成了黑色,物理学上的三原色配色规则在蝗虫的体色变化中得到了完美的诠释。

三原色

(图片来源:veer图库)

然而,群居型飞蝗除了背部的黑色之外,它们的腹面呈现出棕色,这种明显的黑-棕警戒色图案的形成及其机制在当时并没有弄清楚。

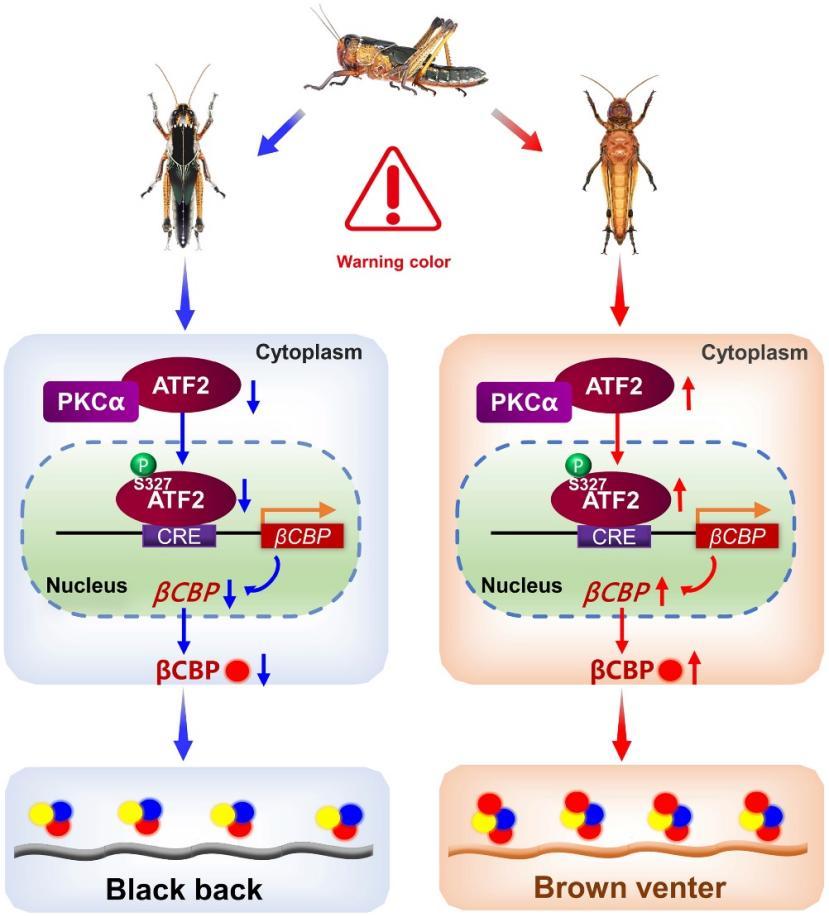

为了探究飞蝗黑-棕警戒体色的形成机制,中国科学院康乐院士团队寻找了与警戒体色形成相关的基因,分析了群居型飞蝗黑色和棕色表皮蛋白的组成,发现依旧是这个老朋友:βCBP在飞蝗黑-棕体色的形成中起着关键作用。

具体来说是不同分布含量的βCBP-β-胡萝卜素复合物决定了飞蝗黑色背面和棕色腹面的体色差异,其中棕色表皮中的βCBP-β-胡萝卜素分布量高于黑色表皮。

飞蝗

(图片来源:中国科学院)

群居飞蝗的变色受什么影响?

到了这里,可能很多人就会停止研究,但是科学家们的求知欲和探索精神却促使他们追问下去:是什么造成了飞蝗体内调控βCBP分布量的不同呢?通过一步步地筛选他们找到了一个调控器ATF2。

科学家们还发现ATF2主要分布在黑色表皮的细胞质中,而在棕色表皮中主要分布在细胞核内,这种定位的差异是由ATF2丝氨酸位点磷酸化导致的。

科学家通过多种实验研究发现是PKC信号通路能够磷酸化ATF2一个重要的丝氨酸并促进βCBP的转录。当他们通过实验使得PKC减少后,βCBP的产量会受到抑制,结果就是群居型飞蝗的体色由黑-棕警戒色转变成绿色保护色。

这种调控机制与飞蝗种群密度密切相关,随着飞蝗种群密度的增加,飞蝗的体色也会发生变化。其中,内在调控过程是PKC感受到高种群密度后激活了磷酸化ATF2 Ser327,使ATF2进入细胞核,与βCBP启动子结合并激活了转录。

ATF2在黑色和棕色表皮中的磷酸化水平差异导致背面和腹面βCBP的分布量的不同,最终使群居型飞蝗呈现黑色背面和棕色腹面的警戒体色。

飞蝗黑-棕体色的调控机理

(图片来源:参考文献)

看到这里,你是不是觉得很神奇?

蝗虫虽小,但蝗虫体色的研究具有重要的生物学意义。

许多昆虫都拥有绿色体色,其形成多与飞蝗类似,即由黄色和蓝色组合形成。然而,黑色体色的形成却有所不同,但大部分是由于黑色素和眼色素沉积。

而飞蝗则通过βCBP与β-胡萝卜素形成的红色复合物与其他色素调和形成组合的黑色的方式,确实让人耳目一新。

群居型飞蝗中的βCBP表达和ATF2磷酸化的位置分布差异形成了信号指令,于是就产生了黑色背面和棕色腹面的对比警戒色。

大自然就是这么神奇,在蝗虫的身上不仅可以运用三原色“作画”,而且还可以控制“颜料”的量来产生不同的对比效果,这就是蝗虫适应环境以及防御天敌的生存策略,不仅如此,群居飞蝗醒目的黑棕体色也是他们识别“友军”同类的信号,毕竟只有分得清敌我才不会发生骚乱,从而维持这成千上万的庞大蝗群。

结语

在昆虫界,随着种群密度的增加,昆虫体色变黑是普遍现象,但几乎都是由体内直接产生的黑色色素导致的,因此这首次发现的“三原色调色板”规律对揭示不同种群密度下的体色变化具有重要意义,并对害虫的预报具有重要的实践价值。

参考文献:

【1】Xinle Kang et al. ,Spatially differential regulation of ATF2 phosphorylation contributes to warning coloration of gregarious locusts.Sci. Adv.9,eadi5168(2023).

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国