1、概述

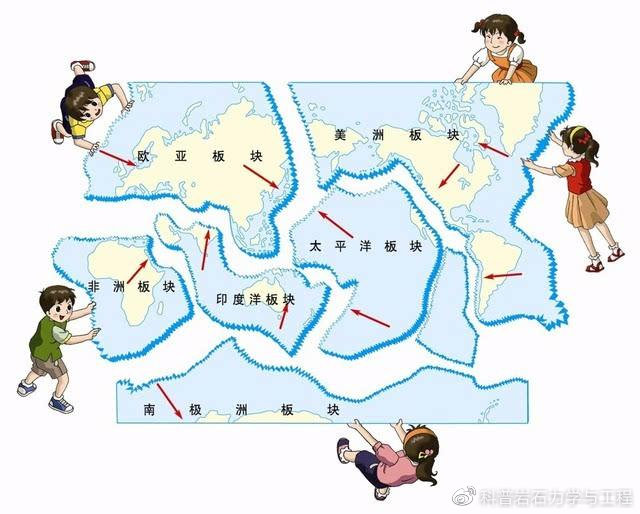

地震是地壳快速释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波的一种自然现象。地球上板块与板块之间的碰撞(图1),经常会发生地震,造成巨大的灾害和经济损失。地球上主要存在两条地震密集带:环太平洋地震带和欧亚地震带。环太平洋地震带的地震活动最为强烈,全世界约75%的地震发生于此。而全世界约22%的地震发生于欧亚地震带(图2),这两个地震带位于大陆内或近大陆的板块边缘。据统计,地球上每年约发生500多万次地震,即每天要发生上万次的地震。其中绝大多数太小或太远,以至于人们感觉不到。真正能对人类造成严重危害的地震大约有十几二十次,能造成特别严重灾害的地震大约有一两次。

图1 板块运动图

图1 板块运动图

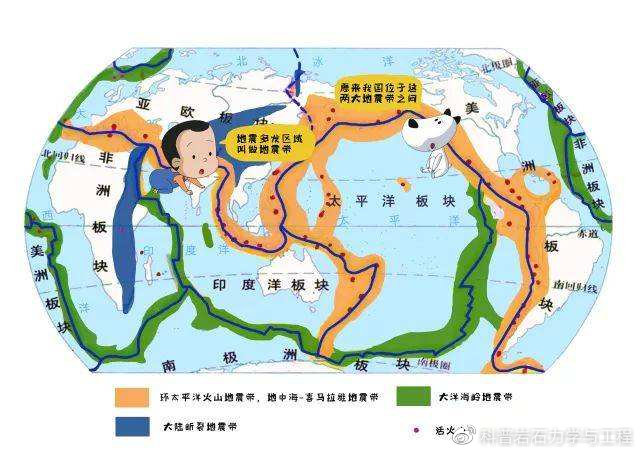

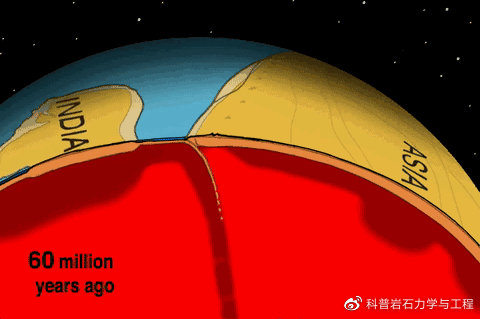

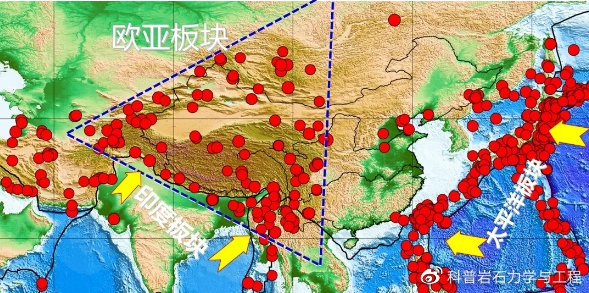

图2 全球地震带分布图中国处于环太平洋板块、欧亚板块和印度洋板块等几个板块相邻的重要位置。由于板块间的相互作用,加之欧亚板块深部地球动力作用的影响(图3),活动断裂十分发育,由此产生了大地震的能量源泉。伴随有强烈的地震活动,地震空间分布呈三角形,我们称之为我国西部及邻区强震活动的“大三角”地区(图4)。我国的地震活动特点是发生频率高、强度大、震源浅、分布广。有历史记载以来,中国大陆几乎所有8级和80%-90% 的7级及以上强震都发生在板块交界处。20世纪以来,我国发生6级及以上地震超过800次,遍布除贵州和浙江两省与香港特别行政区以外的所有省、自治区和直辖市。2022年,中国全年大陆地区共发生5.0级以上地震27次,造成直接经济损失224亿元。可以说,中国占全球土地7%的国土上承受了全球33%的大陆强震,是世界上最大的大陆浅源强震活动区。

图2 全球地震带分布图中国处于环太平洋板块、欧亚板块和印度洋板块等几个板块相邻的重要位置。由于板块间的相互作用,加之欧亚板块深部地球动力作用的影响(图3),活动断裂十分发育,由此产生了大地震的能量源泉。伴随有强烈的地震活动,地震空间分布呈三角形,我们称之为我国西部及邻区强震活动的“大三角”地区(图4)。我国的地震活动特点是发生频率高、强度大、震源浅、分布广。有历史记载以来,中国大陆几乎所有8级和80%-90% 的7级及以上强震都发生在板块交界处。20世纪以来,我国发生6级及以上地震超过800次,遍布除贵州和浙江两省与香港特别行政区以外的所有省、自治区和直辖市。2022年,中国全年大陆地区共发生5.0级以上地震27次,造成直接经济损失224亿元。可以说,中国占全球土地7%的国土上承受了全球33%的大陆强震,是世界上最大的大陆浅源强震活动区。

图3 印度板块与欧亚板块碰撞

图3 印度板块与欧亚板块碰撞

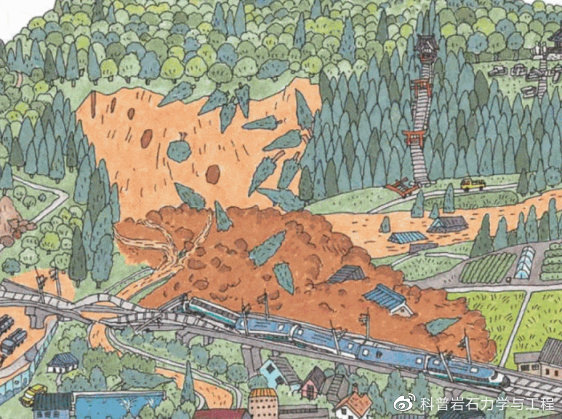

图4我国西部及邻区“大三角”地区7级以上地震分布强烈的地震常常造成严重人员伤亡,使各类建(构)筑物倒塌和损坏,设备设施损坏、通讯中断等被破坏,同时可能引起火灾、水灾、有毒气体泄漏、细菌及放射性物质扩散,还可能造成道路破坏、海啸、滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害(图5)。

图4我国西部及邻区“大三角”地区7级以上地震分布强烈的地震常常造成严重人员伤亡,使各类建(构)筑物倒塌和损坏,设备设施损坏、通讯中断等被破坏,同时可能引起火灾、水灾、有毒气体泄漏、细菌及放射性物质扩散,还可能造成道路破坏、海啸、滑坡、崩塌、地裂缝等次生灾害(图5)。

(a)道路垮塌 (b)桥梁垮塌

(a)道路垮塌 (b)桥梁垮塌

(c)海啸

(c)海啸

(d)泥石流图5 地震灾害

地震是无情的,有着自己的发生与发展规律,研究和探索地震的发生和发展规律对于交通线路方案的选择起着非常重要的作用。我们在防震抗震的斗争过程中,积累了一些经验,但还需要进一步探索地震灾害的规律,由此可以提出减少地震灾害影响的措施,保证交通工程建设与交通运输的顺利进行,保障国民经济发展与人民生命财产的安全。

2、汶川8.0级地震交通工程震害严重

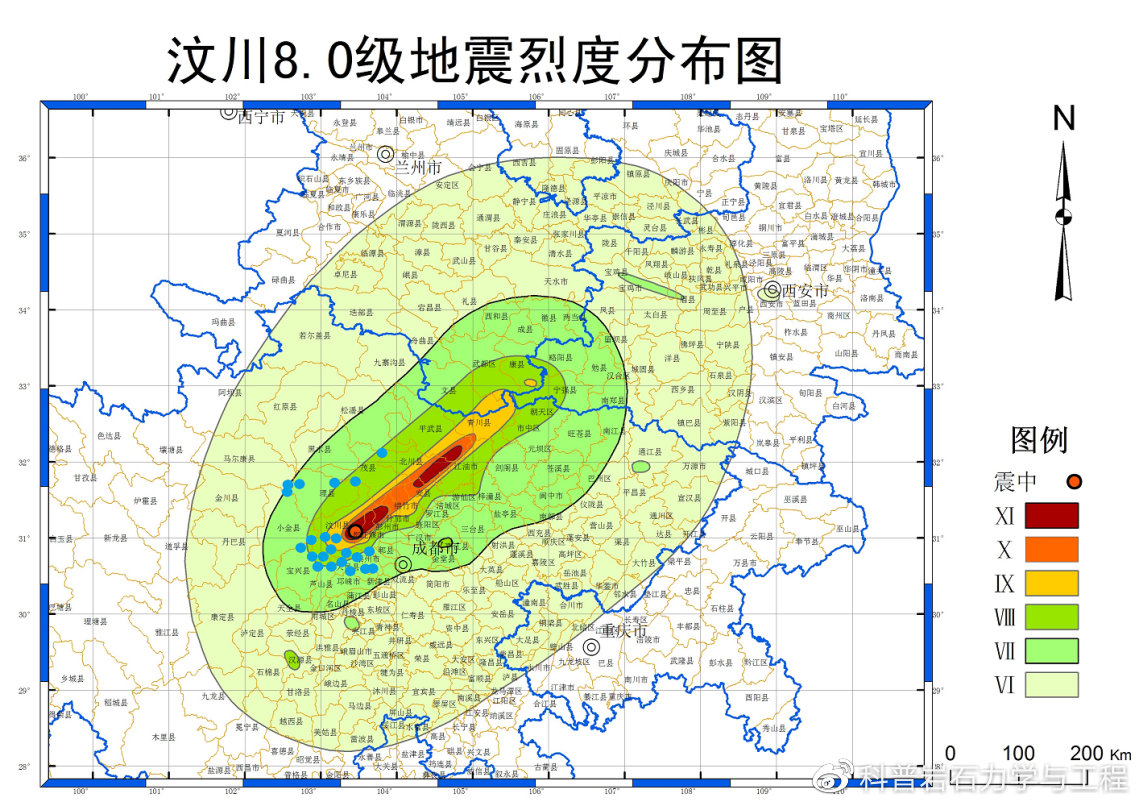

2008 年 5 月 12 日 14 时 28 分,四川省汶川县发生了里氏 8.0 级特大地震,这是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最广、救灾难度最大的一次特大自然灾害(图6)。交通基础设施在此次地震中受到严重的破坏,路基被掩埋和淹没、桥梁垮塌、隧道受损,通往灾区的道路一度完全中断,给抢险救灾带来极大的困难。

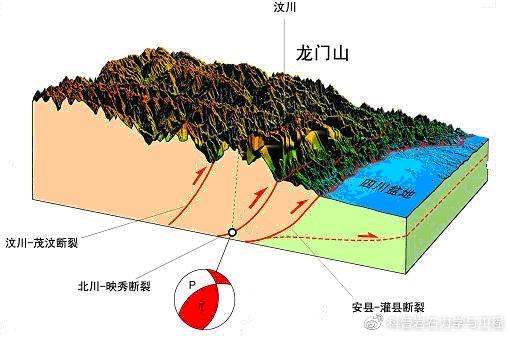

汶川地震属于典型的逆冲挤压断层型地震,是龙门山逆冲推覆体向东南方向推挤并伴随顺时针剪切共同作用的结果(图7)。龙门山断裂主要包括前山断裂(灌县-安县断裂)、中央断裂(北川-映秀断裂)和后山断裂(汉川-茂县断裂)。

图6 汶川地震震害区划分

图6 汶川地震震害区划分

图7龙门山地貌与断裂示意图汶川地震发生后,据不完全统计21条高速公路与16条国省干线公路的隧道、桥梁、路基和路面等结构物不同程度的受损,全国公路受损里程累计达53295公里。成(都)绵(阳)高速公路交通中断,绵(阳)广(元)高速公路因地震全线双向封闭。都江堰通往汶川的公路、四川阿坝州境内多条国省干线公路等全部交通中断,途经汶川震中的G213道路松潘县境内、安宏县道松平路双河以下、小金境内省道303/210交通全部中断,尤其是阿坝州公路交通损失严重。全州国省干线公路、农村公路、道班房、桥梁、安保设施等均受到不同程度的破坏,特别是汶川县、茂县、理县和黑水县交通设施毁坏极为严重。

图7龙门山地貌与断裂示意图汶川地震发生后,据不完全统计21条高速公路与16条国省干线公路的隧道、桥梁、路基和路面等结构物不同程度的受损,全国公路受损里程累计达53295公里。成(都)绵(阳)高速公路交通中断,绵(阳)广(元)高速公路因地震全线双向封闭。都江堰通往汶川的公路、四川阿坝州境内多条国省干线公路等全部交通中断,途经汶川震中的G213道路松潘县境内、安宏县道松平路双河以下、小金境内省道303/210交通全部中断,尤其是阿坝州公路交通损失严重。全州国省干线公路、农村公路、道班房、桥梁、安保设施等均受到不同程度的破坏,特别是汶川县、茂县、理县和黑水县交通设施毁坏极为严重。

截止2008年5月18日,阿坝州全州交通设施损失金额初步统计达166亿元,公路大部分出现边坡滑坡、崩塌、开裂和沉陷、受灾里程达6043公里;桥梁出现短路、落梁等震害,受灾桥梁896座。

3、高烈度地震区交通工程的坚强者--隧道及地下工程

在地震发生时,由于隧道工程被周围土体强约束着,通常情况下隧道与岩土体同步震动,所以被行业内人士普遍认为隧道及地下工程具有良好的抗震性能。在复杂地质环境条件交通工程选线中,隧道工程成为首选方案。通过汶川地震震害调查发现,绝大部分的隧道工程都能够在短时间内抢通,这也说明了隧道是一种抗震性能比较好的交通建筑形式,对于保障震后生命线的畅通有着非常重要的意义。

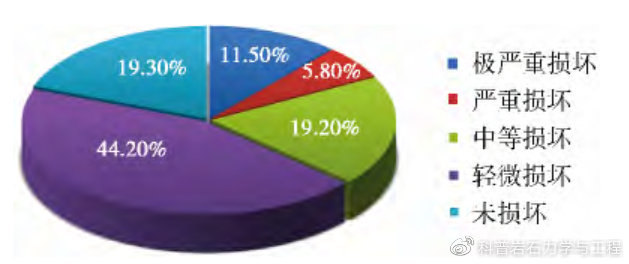

2008年“5.12”汶川大地震中,由于高烈度地震区主要位于交通不便的山区,隧道就成了灾区道路抢险救灾的关键控制节点之一。依据汶川大地震震后四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院调研情况,四川境内 56座公路隧道的震害检测资料进行了统计,结果显示:其中 11.5%的隧道出现极严重破坏,5.8%的隧道出现严重破坏,19.2%的隧道出现中等破坏,44.2%的隧道出现轻微破坏,仅有 19.3%的隧道未出现明显震害,见图8所示。地震后可抢通通行的 55 座,占所调查隧道总数的 98.2%,说明隧道工程是一种抗震性能比较好的交通建筑形式,对于震后生命线的畅通起着重要的作用。

图8 汶川地震四川境内公路隧道破坏分级情况隧道震害调查过程中发现,在隧道洞口和断层附近隧道结构震害发生的重点部位,需要重点关注。从现场调查的震害情况来看,都(江堰)汶(川)公路高速路段和二级路段的隧道整体上基本稳定,地震给隧道带来仅为局部的损坏,即隧道外露洞口部分发生砸坏、堵塞和外部装饰脱落以及个别风机、灯具等附属设施松动现象,部分施工缝有微小开裂现象,个别隧道洞身衬砌局部开裂、路面未见异常情况。二级路段隧道,只需进行简单的检查、清理、修复即可保通。三级路段的3座隧道的结构基本稳定,应急阶段若需要利用只需进行简单的检查、清理、修复即可(图9、10)。

图8 汶川地震四川境内公路隧道破坏分级情况隧道震害调查过程中发现,在隧道洞口和断层附近隧道结构震害发生的重点部位,需要重点关注。从现场调查的震害情况来看,都(江堰)汶(川)公路高速路段和二级路段的隧道整体上基本稳定,地震给隧道带来仅为局部的损坏,即隧道外露洞口部分发生砸坏、堵塞和外部装饰脱落以及个别风机、灯具等附属设施松动现象,部分施工缝有微小开裂现象,个别隧道洞身衬砌局部开裂、路面未见异常情况。二级路段隧道,只需进行简单的检查、清理、修复即可保通。三级路段的3座隧道的结构基本稳定,应急阶段若需要利用只需进行简单的检查、清理、修复即可(图9、10)。

|| ||

据初步统计,在四川大地震中,四川省交通基础设施损失达583亿元。但从受损的原因看,由地震直接造成破坏的比例很小,绝大部分破坏是由山体滑坡、泥石流、堰塞湖等间接原因引起的。而交通线路中隧道工程能够有效回避到地震过程中发生的严重的次生灾害(图11),例如滑坡、泥石流、崩塌等,确保交通线路的畅通(稍加修复即可)。

图11 隧道洞口崩塌落石

图11 隧道洞口崩塌落石

图12 隧道混凝土剥落塌方综上所述,在强烈的地震动条件下,交通线路工程将遭受严重破坏,公路边仰坡将出现滑坡、崩塌、开裂和沉陷震害,桥梁工程出现倒塌、落梁等震害,然而隧道工程仅仅在洞口段出现洞门掩埋、墙体拉裂或损伤,断层破碎带出现衬砌开裂、错台或局部坍塌等震害(图12),距震源50km以外的隧道均未受到损坏。由此可以看出在高烈度地震区隧道工程是天然的抗震结构体,具有良好的抗震性能,是防灾减灾的庇护所。

4. 复杂环境条件交通工程建设的宠儿---隧道及地下工程

中国西部地区地处“地球第三极” 青藏高原东南缘,复杂的地质演化过程导致交通工程的规划建设需要面临前所未有的工程地质问题,是世界上地形地质及气侯条件最复杂、 建设和运营难度最大的工程, 曾被国内外专家称为铁路修建的“禁区”。该区域工程建设面临着“显著的地形高差、 强烈的板块活动、 频发的山地灾害、敏感的生态环境、 恶劣的气侯条件、 薄弱的基础设施” 等复杂环境。

目前,成(都)兰(州)铁路克服了地形高差、地震频发、复杂地质、季节冻土、山地灾害、高原缺氧以及生态环保等复杂环境难题,即将建成通车。成兰铁路工程正线长458公里,从海拔500米的成都平原上升至海拔3400米的青藏高原东缘,正线桥隧比高达80%,其中隧道占比64%,新建隧道33座共长332km,全线长度大于10km隧道共14座,大于20公里的隧道2座,最长隧道为平安隧道长40.4km。复杂环境条件成兰铁路工程大量采取了隧道工程方案(图13),避免了大量地质灾害的破坏,保障成兰铁路工程建设与运营。

图13 成兰铁路成都至川主寺段另外一条正紧锣密鼓进行中的高原铁路,中间段长度1018km,集合了山岭重丘、高原高寒、风沙荒漠、雷雨雪霜等多种极端地理环境和气候特征,跨14条大江大河、20余座4000米以上的雪山,被称为“最难建的铁路”,其隧线比(隧道长度占全线长度)超过80%(超过800km),同样大量采取了隧道工程方案,就是充分利用了隧道工程防震减灾作用,也发挥其能够穿山越岭的优势,提高线路的平顺性,确保铁路的安全顺利运行。

在中国西部板块活动交接处、缝合带等高烈度地震区,交通工程建设面临复杂多变环境,建设风险极高,如何保障交通工程安全运营是一个非常棘手的问题。通过以往的工程案例可以看出,隧道及地下工程建设方案是有效解决长大交通工程安全运营的难题,这就是为什么成兰铁路等西部高原铁路选线中优先采取了隧道工程方案的重要原因。未来,隧道及地下工程将在交通基础设施防灾减灾中发挥更大的作用,成为复杂山区交通工程线路选线方案中的宠儿,持续发挥着保障交通工程建设与运营安全的功能。

(申玉生供稿,文中部分图片来自互联网,如有侵权,请联系删除)

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国