金银平文琴的前世今生

吕埴 文化学者

是否为唐琴

尽管许多人相信,金银平文琴是来自唐朝流传有序的古琴,但它的身世依旧扑朔迷离。

据傅芸子《正仓院考古记》一书介绍:

“正仓院在日本古都奈良市东大寺大佛殿之西北,为日本皇室所有之一特殊宝库,……分北中南三部,即世所谓三仓。……就其所藏品物言之,所含各类亦极丰富。……此种品物,言其来源,有为中国隋唐两代产物,经当时之遣隋使、遣唐使、留学生、学问僧及渡日僧等自中土将来者。”

傅氏又称:

“北仓所藏品物以天平胜宝八年(756年)及天平宝字二年 (758年)五卷《献物帐》所载各件为主,……入门第一触余目者,即‘前棚’内陈之‘金银平文琴’‘螺钿紫檀五弦琵琶’‘螺钿紫檀阮咸’。”

傅氏提到的这件“金银平文琴”过去一直被认为是唐琴,如日本学者林谦三《东亚乐器考》一书指出:

“金银平文琴面,方形区划内,画有坐在树下的三个道士,其中一人弹着琴;散布在方区之外的人物,也有一人弹着琴。这都是置琴膝上而弹的。……平文琴是弘仁八年( 817年) 换纳之品,表里面都满是金银平纹,装饰极其奢豪,世绝伦类。龙舌深没在龙唇之间,极见唐琴的规格。池内有墨书:‘清琴作兮囗囗’,凤池内有:‘乙亥元年’‘季春造作’字样。乙亥当(唐玄宗)开元二十三年,或当(唐德宗)贞元十一年。附属有残弦五条。”

不过,谢孝苹先生《中国古琴流传日本考》一文却认为该琴不是唐琴,谢氏指出:

“这张金银平文琴,确为一代尤物。然林氏断为开元或贞元所斫唐琴,似有未妥……

关于‘乙亥元年’,这种仅记甲子失书年号的情况,实不多见。林氏只解释了‘乙亥’二字。然‘乙亥元年’四字连文,不能顾此失彼,取乙亥而舍元年。此琴制作年月,应既为乙亥,又是元年。开元廿三年、贞元十一年,虽为乙亥,然皆非元年。这两个年代,应予排除。今查公元 555 年,即后梁宣帝大定元年,其年甲子,正为乙亥。而从大定元年上溯五百年,则无既为乙亥,又是元年的历史巧合。”

谢氏还指出:

“又考古代社会侈靡僭越之风,盛于两汉,魏晋承汉之弊,衍及南北朝,至李唐始稍戢。……今故宫博物院所藏‘九霄环佩’与‘大圣遗音’二唐琴,都不加任何宝饰。……今正仓院所藏金银平文琴,装饰豪奢,世绝伦类,与唐代通用之琴,甚少共同之处,其非唐代所制作可知。”

如此看来,谢氏的看法较林谦三更为可信。当然,金银平文琴墨书“乙亥元年”有的文献著录为“乙亥之年”,这就不好确定为后梁宣帝大定元年(555年),从而大大增加了年代考证的复杂性。不过,谢氏通过古琴形制判断其大致年代仍是比较有力的证据。

天平胜宝八年(756年),日本圣武天皇驾崩,光明皇后将其遗物分几批捐献给了东大寺,是为正仓院北仓文物。《正仓院御物棚别目录》称:

“据《献物帐》所载之银平文琴,弘仁五年(814年)十月十九日出陈,后弘仁八年(817年)五月十七日,易入此琴(金银平文琴)。”

蹊跷就在这里,在东大寺献物帐记载中,由光明皇后捐出的是“银平文琴”,腹内有“司兵韦家造”字样。而该琴在弘仁时期被出藏未还,两年半后又纳回两琴,其中之一就是这件“金银平文琴”。显然,它是之前那件银平文琴的神秘替代。

金银平文琴的腹内题记云该琴造于“乙亥元年”或“乙亥之年”,此处所题之乙亥干支,对应到正仓院纳入记载的817年之前,最晚者也是唐德宗贞元十一年(795年)。荷兰汉学家高罗佩博士(R.H.vanGulik)于其《三古琴考》(On Three Antique Lutes)一文指出,其乙亥干支可推至公元435年(北魏太延元年)或495年(北魏太和十九年),认为其虽可以反映盛唐时期流行的宝装琴制式,但制造的年代可以前推到大约六朝末期到初唐之间。也就是说,高罗佩也认为正仓院金银平文琴可能不是唐琴。

此外,还有别的证据。金银平文琴上的铭文“荡涤邪心”写作“荡涤耶心”,也被作为怀疑其非唐琴的原因之一。经考证,“邪”与“耶”有时候音相同,字义也相同。“邪”字的古字写法,从篆书到隶书到魏碑,如西汉马王堆帛书上的“邪”字,和“耶”字字体都很接近,甚至唐《房山佛经》上的“邪”字写法就是“耶”。金银平文琴上的书写体是北魏体,故而这张琴反而更可能是北魏到初唐之间的古琴。

以琴面的形制而论,古人有总结说“唐圆宋扁”,也即唐代的古琴以琴面弧度圆厚为特征。而正仓院金银平文琴的琴面扁平,属于另类。从琴额来看,传世唐琴额的长度,至少有相当于由额顶至一徽三分之一的距离,而此金银平文琴的琴额长度仅约四分之一。由于琴额过短,承露也相应变得极为狭窄,如此短窄的的琴额和承露,在中国传世的历代七弦琴中都是罕见的。如此种种与传世唐琴出入极大的殊异之处,让人怀疑它的唐琴身份。北京故宫博物院郑珉中先生在《论日本正仓院金银平文琴兼及我国的宝琴、素琴问题》一文中,细数了金银平文琴之形制、髹漆工艺、装饰与铭刻等方面与今日所见唐琴的不同,推断说它并非唐人所制,甚至提出它“只能是日本的作品”。

琴额和承露

琴额和承露

安史之乱以后,社会经济凋敝,唐肃宗和代宗吸取前车之鉴,崇尚节俭。在这种形势下,朝廷两次下令禁止金银平脱漆器等奢侈品的制作,富丽堂皇的宝装琴由此趋于消亡,以至于今日在中国已无唐代宝装琴传世。传世的唐代古琴,多为装饰简单的素琴,而奢华瑰丽的宝装琴,则唯有正仓院的金银平文琴一件。可以肯定的是,唐代的素琴要远远多于宝装琴。这在唐代出土文物中也能得到印证,如吐鲁番阿斯塔纳古墓出土的唐代木质五弦琴模型,还有西安市长安区南里王村唐墓壁画中的古琴等,就都是素琴。

[唐]木质五弦琴、琴几 1973年吐鲁番阿斯塔那206号墓出土 新疆博物馆藏

[唐]木质五弦琴、琴几 1973年吐鲁番阿斯塔那206号墓出土 新疆博物馆藏

[唐]抱琴侍女壁画 1985年西安市长安区南里王村唐墓出土 陕西历史博物馆藏

[唐]抱琴侍女壁画 1985年西安市长安区南里王村唐墓出土 陕西历史博物馆藏

正因此,正仓院的金银平文琴可谓孤品,我们找不到同时期的宝装琴可做工艺与形制的对比。而学界长期以来就把它当作唐琴中的宝装琴典型器,这种观点早已深入人心。所以不论是不是唐琴,它的价值都是举世无双的。

古琴在日本

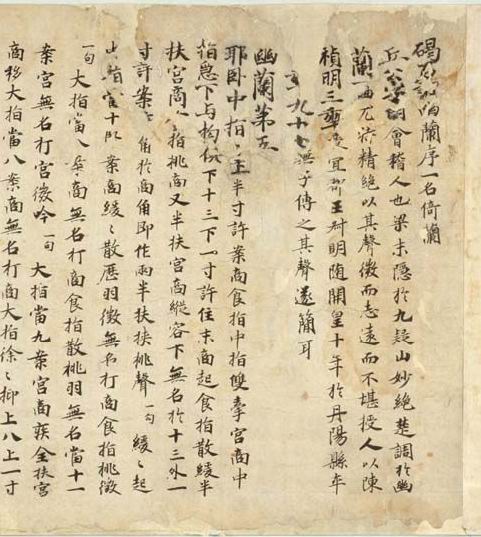

中国的琴乐,唐时便传入日本。现今正仓院藏金银平文琴,以及法隆寺藏唐玄宗开元十二年(724)所造素琴,都是当年琴乐交流的物证。宇多天皇(887—897年在位)所辑的“日本国见在书籍目录”中,有数目众多的中国琴书,即使与中国历代《艺文志》所载琴书数目相较,亦毫不逊色。现存最早的,也是唯一的古琴文字谱《碣石调·幽兰》唐人写本,正是那时东传。

[唐]《碣石调·幽兰》唐人写本 日本京都西贺茂神光院藏

[唐]《碣石调·幽兰》唐人写本 日本京都西贺茂神光院藏

然而,琴虽东传,知音却少。在东渡日本的各种唐代乐器中,很多都渐渐在日本扎下根来,发展得十分兴盛,并先后融入日本邦乐,成为日本邦乐的重要乐器,如筝、笙、琵琶、尺八、筚篥、龙笛等。但古琴却并未像东传的大多数乐器一样流行开来,而是为人们敬而远之,渐渐地被束之高阁起来,最终只能成为正仓院里的陈列品。在《源氏物语》中,古琴甚至被描绘成是过去时代的带有神秘色彩的乐器。

究其原因,古琴音乐作为极高雅的精神寄托,其传授在当时是离不开师父与徒弟的身教心传的。更不用说古琴音乐本身道义深奥,“技巧难度太高”,不易传授,加之“音量又偏小”,也不被日本人所接受。而在奈良时代和平安时代前期,日本处于蓬勃的发展期,以强烈的功利意愿集中向唐朝学习成体系的各种制度。比如,与佛教法式仪轨相关的宗教内容,就被很快地消化吸收。

在音乐方面,首先得到重视的,是气势恢宏的筝、笙、琵琶、筚篥、龙笛等乐器,作为宫廷雅乐的主要构成,很快被日本人所掌握,化为邦乐中的乐器。以筝为例,虽然是同一类乐器,但筝在中国和日本的地位却不同。在中国,古琴代表高雅之乐,而筝相对通俗;在日本,古琴则因为道艺深奥而传播受阻,反倒是筝更受欢迎,并由唐筝演变成了筑筝、俗筝等日本传统乐器。还有尺八,则因归属佛教僧侣日常修行的仪式内容,也逐渐普及开来。而古琴既不依附于宫廷庙堂,也未与宗教建立精神联系,无法被当时汲汲而进的日本社会普遍接受。金银平文琴作为礼器而非实用乐器的身份,恰好反映了日本当时对待琴乐的态度——它像是一个时代的符号,作为一种供日本仰视盛唐文明的标本,被收纳保存起来。

不过,在漂泊东洋数百年后,古琴终于等来了知音。真正为古琴大规模传播创造精神背景的,是中国的禅宗。江户时代(1603—1868年),禅宗风靡日本,大和民族从对朝野升平、恢弘的人生追求,转为对润物参禅、修身养性的青睐。浓厚的禅文化,为古琴的兴盛提供了一个良好的环境。特别是清兵入关后,许多中国僧侣、文人不甘于异族统治,纷纷乘舟东渡,其中就不乏善于琴乐者。据史料记载,当时留寓长崎、江户的中国琴人就有五十多人。

在东渡僧人当中,最有影响力的人物,是曹洞宗高僧东皋心越禅师。这位禅宗大师,携去了数张古琴和多种琴谱,也被誉为东瀛“近代琴学之祖”。据说他抵日本之初,并未栖心琴艺,可当他意识到国事已不可为,而东瀛是他唯一的归宿时,才寄托情怀于琴艺,开门授徒,以传播中国古琴音乐当作余生的职志。心越禅师在日本传授古琴,形成了日本影响最大的琴系,根据古时日本琴家所留下的记录可以看出在其门下习琴的日本学生多达百余人,并且在之后的三百多年间都有传人。可能正因如此,有相当多的人认为是心越禅师首次将古琴带到了日本。他的学生杉浦正职(号琴川)受心越的托付,于宝永年间(1704-1711年)完成了心越禅师未能最后完成的制谱工作,称之为《东皋琴谱》,分五卷收录了由心越禅师传承的五十余首琴曲。该谱由众多的人以抄本的形式一代一代传了下来,形成了若干个版本(但完本甚少),影响巨大。

还有一位不得不提的东渡琴家,是著名的明朝遗民、被尊称为“日本的孔夫子”的朱舜水。其实,朱舜水比心越禅师到日本的时间更早些,他不仅擅弹古琴,更是著名的教育家和思想家。为了避祸远灾,他在长崎登陆,受到九州一带藩士安东省庵的照料。感激之下,他将所携之古琴“霜天铃铎”赠之,并授以弹琴法及琴谱若干,目前此琴依然由东京安氏后人保存。朱舜水在日本授徒讲学,在传播汉学的同时也教给他的弟子琴艺及琴学思想。从东渡到客死异乡,共计二十二年之久,朱舜水门下桃李满园,英才辈出,许多名流都曾和他交往或向他求教。或许是因为在学术上的成就过于显著,他对于古琴的传授相比之下反倒不是那么引人注目。

由此可见,古琴艺术的东渡,是与汉学在日本的传播紧密结合的。单有华丽的金银平文琴并不能决定什么,只有培育起深厚的学养根基,七弦琴音才能清越悠远。从金银平文琴被收入正仓院算起,古琴在东瀛的第一波浩荡的回音,整整酝酿了九百多年。其实,古琴艺术暗合日本传统文化亲和自然的基本追求,贴近日本人喜好清净、宁静的民族性格,与日本传统艺术幽玄奥妙的审美偏爱不谋而合,理应成为日本人喜爱的传统乐器之一。

更为有趣的是,在清代中期,当时的日本国曾造过一张莳绘琴(金漆花鸟琴)朝贡清廷。这张琴一直被收藏于紫禁城皇宫之内,清帝退位之后,于太上皇的住所宁寿宫东院的室中发现。该琴在黑漆地上作描金、洒金装饰,琴面及底部分别作有成组的山石花鸟纹,部分花纹凸起高出于琴面之上,因此琴弦之下起伏不平。琴额之上饰描金龙纹,两侧作四瓣连续花纹,黑漆极明亮,光可鉴人。如同金银平文琴,这张莳绘琴也是中日古琴交流的又一例证。

[清]金漆花鸟琴(莳绘琴) 仲尼式 故宫博物院藏

[清]金漆花鸟琴(莳绘琴) 仲尼式 故宫博物院藏

山石花鸟纹

山石花鸟纹

金龙纹

金龙纹

四瓣连续花纹

四瓣连续花纹

余语

日本正仓院所藏的金银平文琴,是以金银平文工艺制作出的宝装琴,乃是今日罕见的古琴珍宝之一。实际上,金银平文琴原本就是用作礼器,其装饰功能远远大于实用功能,它着实是一件靠颜值而非音色本行出众于世的琴。或许可以说,这张金银平文琴是如此之美,以至于它作为乐器的功用已显得不那么重要了。倘若真为弹奏,简单的一张素琴足矣。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国