出品:科普中国

作者:杨依宁(中国科学院水生生物研究所)

监制:中国科普博览

我是中科院水生所鲸类保护学科组的博士,。在之前硕士的三年期间,我在学科组参加过大大小小几十次出差调研和科学考察,足迹遍布宜昌至镇江的几乎所有江段,还有东部南部的近海。但是,可以不夸张的说,这次2022长江江豚科学考察是我参加过的“最幸福的一次考察”。究竟为什么“幸福”呢?

(图片来源:作者提供)

科考前的“意外”,让我差点没法参加这次科考

2022年9月19日,五年一次的长江江豚长江全流域科学考察正式启动。而就在这之前的八月初,我因为骑车不慎将脚骨摔骨折,还在家卧床休养。在家里的我心急如焚,不想错过这次考察。幸而我恢复得快,我的导师王克雄老师再反复确认我身体状况后,终于同意我继续参加科考,心里的石头可算是落了地,虽然比大家晚了几天上船,但也总算是能用所学知识为长江江豚做出自己的贡献了,所以我对能参加这次考察倍感珍惜。在加入到郝玉江老师带领的一号船队后,我发现队员都很亲切,工作认真专业,我也很快融入进去,这对我来说,既是幸运的,也是幸福的!

(图片来源:作者提供)

(图片来源:作者提供)

科考“老队员”的新感想

虽然我的年龄在队伍里属于年轻的一批,但是作为一个参加过大大小小几十次野外考察的“老队员”,我的野外工作经验算是比较丰富了。在长江上,不论是六七月的酷热难耐,还是腊月的寒风凛凛我都经历过。平时的科学考察,对于我们来说,最首要的是完成数据的收集与保存,而生活条件便成了相对不那么重要的部分。在以往的科学考察中,我大概每天早上六点多起床,早饭后赶着上船准备仪器,便开始一天的考察;中午吃泡面或者自热米饭等干粮,船上能开空调的几率很小;晚上下船吃饭,然后整理数据。我们平日里单人考察的时间也很多,经常需要自己在船尾盯着拖曳中的仪器,以保证仪器安全。

但是在本次江豚科考中,有了更多的新体验。最明显的感受是,这次科考的考察船只大,设备完备,队伍指挥得当,队员之间的协作有条不紊,虽然工作依旧辛苦,但是也让我体会到“大协作模式”给科考带来的高效率;而且在各级政府和单位的支持下,后勤保障方面的问题也都迎刃而解,我们科考队员可以专心考察,所以能参加这次科考可以说是十分幸福了!

具体来说,首先本次科考人员充足,调配合理,大科考队共120余人,分在8条船上。我们船上的队长和政委指挥得当,队员可以交替工作,劳逸结合,为队员们消除了很多疲惫感。其二,这次考察有农业部、农业农村厅等相关主管部门和武汉白鱀豚保护基金会的大力支持,后勤得到了充足的保障。其三,本次考察船上有一个较好的工作环境,我们这次在船上也可以有单独的空间来处理电脑上的数据,效率有了进一步的提升。

当然,尽管我们这次科考的外部条件比较完备,但是队员们在工作中也遇到了很多困难,不过大家齐心克服,干劲满满。比如,目视组的队员要顶着江上的风雨在船头伫立一天,而且要聚精会神地盯着江面,完成目视工作,这对年轻小伙子来说也是不小的考验,更不用说队伍里的中年科考队员了。声学组人员相对较少,为了设备安全和运行,需要一直在船尾盯着拖曳的声学仪器,在回收仪器拉绳子时常常把手勒的红肿,而且还要忍受太阳的炙烤,忍受船尾发动机的轰鸣。另外还有环境监测组的队员,他们也需要从江中提取很重的水样化验,同样难度不小。这里,向我们所有的科考队员致敬!

虽然这次科考中有很多辛苦,但是这次科考是继2006 年、2012 年和 2017 年后第 4 次长江全流域江豚科学考察,对于长江江豚乃至整个长江生态系统具有重要意义,所以我们的辛苦是值得的,这次考察是最“幸福”的一次考察。

(图片来源:南京江豚保护协会)

(图片来源:南京江豚保护协会)

船过荆江,在进入洞庭湖口附近,江豚多了起来,不时有江豚浮出水面呼吸,大家看到越来越多的江豚跃出水面都很激动,这一定程度上表明江豚生存的状况正在改善,沿江的环境治理也在不断深入。现在国家和社会正在不断地重视江豚保护,为环境保护和江豚都带来了很多的希望。几百年前,苏轼在《赤壁赋》中写道:“夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”是啊,大自然是天地之间的宝藏,我们只能享受它,却不能带走它。衷心的希望我们坚持“绿水青山就是金山银山”,留住这一抹风景,留住江豚的微笑。

(图片来源:楚天都市报)

回首2006 年、2012 年和 2017 年的江豚考察,我虽然没有亲身经历过,但是通过和老师们、师兄师姐们交流,阅读当时的文献,可以感受到大家的“苦中作乐”,这种积极的“老科考人”的科考精神,始终在感召着我们“新科考人”,继续为长江江豚保护和长江环境而奋斗。我不禁想填词一首,送给一直坚持在江豚研究第一线的鲸类保护生物学学科组全体成员:

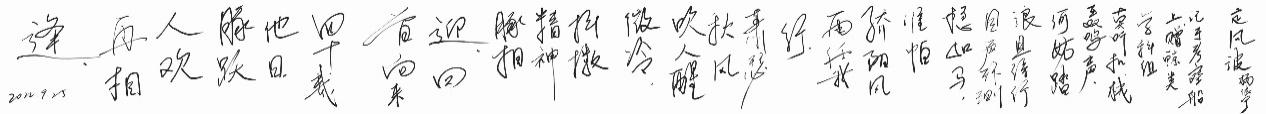

《定风波》

——记于考察船上,赠鲸类学科组

莫听机械轰鸣声,何妨踏浪且徐行。

目声环测稳如马,谁怕,骄阳风雨任我行。

萧瑟秋风催人醒,微冷,抖擞精神豚相迎。

回首向来四十载,他日,豚跃人欢再相逢。

(图片来源:作者提供)

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国