里氏震级 (Richter magnitude)一种由美国的里克特 ( Richter ) 和古登堡 ( Gutenberg ) 在1935年提出的地震震级标度,是以发生地震时产生的水平位移作为判断标准。里氏震级表共分9个等级。地震越大,震级的数字也越大。震级每增加一级,通过地震释放的能量约增加32倍。1

基本介绍里氏震级,亦称近震震级、又译芮氏、黎克特制震级,是表示地震规模大小的标度。它是由观测点处地震仪所记录到的地震波最大振幅的常用对数演算而来。由于地震仪的位置一般并不在震中,考虑到地震波在传播过程中的衰减以及其它干扰因素,计算时需减去观测点所在地规模0级地震所应有的振幅之对数。

为了使结果不为负数,里克特定义在距离震中100千米处之观测点地震仪记录到的最大水平位移为1微米(这也是伍德-安德森扭力式地震仪的最大精度)的地震作为0级地震。按照这个定义,如果距震中100千米处的伍德-安德森扭力式地震仪测得的地震波振幅为1毫米(10^3微米)的话,则震级为里氏3级。里氏震级并没有规定上限或下限。现代精密的地震仪经常记录到规模为负数的地震。

发展与改进里氏震级的主要缺陷在于它与震源的物理特性没有直接的联系,并且由于“地震强度频谱的比例定律”的限制,在8.3~8.5左右会产生饱和效应,使得一些强度明显不同的地震在用传统方法计算后得出里氏震级(如(MS)数值却一样。到了21世纪初,地震学者普遍认为这些传统的震级表示方法已经过时,转而采用一种物理含义更为丰富,更能直接反应地震过程物理实质的表示方法即矩震级(Moment magnitude scale,MW)。地震矩规模是由同属加州理工学院的金森博雄(Hiroo Kanamori)教授于1977年提出的。该标度能更好的描述地震的物理特性,如地层错动的大小和地震的能量等。

发展历史 里氏震级由美国的里克特 ( Richter ) 和古登堡 ( Gutenberg )于1935年提出。不过,像许多科学领域中发生的情况一样,在通用的标准出世之前,关于地震等级,也有许多人提出不同的方案。1883年,欧洲的两位科学家提出了以10度为衡量的刻度;1902年,意大利的火山学家麦卡利以人对地震的感觉,划分了12级强度。2

里氏震级由美国的里克特 ( Richter ) 和古登堡 ( Gutenberg )于1935年提出。不过,像许多科学领域中发生的情况一样,在通用的标准出世之前,关于地震等级,也有许多人提出不同的方案。1883年,欧洲的两位科学家提出了以10度为衡量的刻度;1902年,意大利的火山学家麦卡利以人对地震的感觉,划分了12级强度。2

里克特于1900年出生在美国的俄亥俄州的一个农场主家庭。在斯坦福大学念书时,里克特学习了物理学领域中的地震学。毕业后,里克特成为加州技术学院地震实验室的一名工作人员。在20世纪30年代,里克特列表对比了一年中200次地震的特征,他试图探索出一种客观的、定量的地震等级标准。里克特于1935年提出的一种震级标准,它是根据离地震中心一定距离所观测到的地震波的幅度和周期,并且考虑从震源到观测点的地震波衰减,经过计算,得出震源处地震的大小。里克特的震级,本质上反映了地震释放的能量大小。里氏震级每增加1个单位,相对应的地震能量大约增加32倍。目前世界上已测得的最大震级为里氏8.9级(后修正为9.5级),是在1960年智利发生的大地震。

里氏震级首先应用在美国加州的南部,当里克特将自己的成果应用到世界各地时,发现自己的计算方法有一定的局限,不能准确地反映地震的大小。于是他又在原来震级的基础上,发展了两种震级,一种是用地震体波计算震级,以测量地壳深处的地震。另一种用地震的表面波计算震级,来测量更遥远且更强烈的地震。

一般来说,里氏震级小于2的地震,以人类的感觉系统,是无法感知的,这样的地震被称为无感地震。5级以上的地震,会造成人员伤亡和建筑物损坏,被称作破坏性地震。从全世界范围看,几乎天天都会发生规模为6级的地震,一两个星期发生一次7级地震,8级地震则要几年发生一次。我们的电视中不会每天充斥着地震报道的原因,是因为很多地震发生在人迹罕至的沙漠、群山、冰原和深海中,由于事不关己,所以人们也就没有兴趣报道。

在20世纪60年代,里克特成为美国最负盛名的地震学权威。由于他很善于与新闻媒体打交道,并频频在媒体上抛头露面,热心回答公众提出的有关地震的问题,因此以他名字命名的里氏震级这一术语,很快成了衡量地震大小的人人皆知的术语。里克特使地震知识进入了千家万户,公众关注也成就了里克特的学术地位和名气。3

震级计算与划分震级计算地震震级是根据地震仪记录的地震波振幅来测定的,一般采用里氏震级标准。震级(M)是据震中100处的标准地震仪(周期0.8s,衰减常数约等于1,放大倍率2800倍)所记录的地震波最大振幅值的对数来表示的

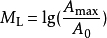

里氏震级的计算公式:

其中 是距震中100公里处接收到的0级地震的地震波的最大振幅,单位是 μm;

是距震中100公里处接收到的0级地震的地震波的最大振幅,单位是 μm; 是指我们关注的这个地震在距震中 100 公里处接收到的地震波的最大振幅,单位是 μm.

是指我们关注的这个地震在距震中 100 公里处接收到的地震波的最大振幅,单位是 μm.

地震的级数就是当地震发生时,以地震波的形式放出的能量的指示参数。

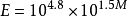

焦耳

焦耳

其中 为地震级数前国际上使用的地震震级——里克特级数,是由美国地震学家里克特所制定,它直接同震源中心释放的能量(热能和动能)大小有关,震源放出的能量越大,震级就越大。里克特级数每增加一级,即表示所释放的热能量大了

为地震级数前国际上使用的地震震级——里克特级数,是由美国地震学家里克特所制定,它直接同震源中心释放的能量(热能和动能)大小有关,震源放出的能量越大,震级就越大。里克特级数每增加一级,即表示所释放的热能量大了 倍。假定第1级地震所释放的能量为

倍。假定第1级地震所释放的能量为 ,第2级应为

,第2级应为 ,第3级应为

,第3级应为 ,依此类推,第7级为 10 亿

,依此类推,第7级为 10 亿 。可见当级数增长时,释放的能量差别巨大。4

。可见当级数增长时,释放的能量差别巨大。4

震级划分至今为止中国使用的震级标准,是国际上通用的里氏分级表,共分9个等级,在实际测量中,震级则是根据地震仪对地震波所作的记录计算出来的。地震愈大,震级的数字也愈大,震级每差一级,通过地震被释放的能量约差32倍。由于其与震源的物理特性没有直接的联系。

按震级大小可把地震划分为以下几类:

弱震震级小于3级。

有感地震震级等于或大于3级、小于或等于4.5级。

中强震震级大于4.5级、小于6级(如彝良地震)。

强震震级等于或大于6级(如玉树地震)。

其中,震级大于等于8级的又称为巨大地震(如汶川地震)。5

震级烈度简要概述地震震级与地震烈度是不同的概念。

地震烈度是指某一地区地面和各类建筑物遭受一次地震影响破坏的强烈程度,是衡量某次地震对一定地点影响程度的一种度量。同一地震发生后,不同地区受地震影响的破坏程度不同,烈度也不同,受地震影响破坏越大的地区,烈度越高。判断烈度的大小,是根据人的感觉、家具及物品振动的情况、房屋及建筑物受破坏的程度以及地面出现的破坏现象等。影响烈度的大小有下列因素:地震等级、震源深度、震中距离、土壤和地质条件、建筑物的性能、震源机制、地貌和地下水等。例如,在其它条件相同的情况下,震级越高,烈度也越大。地震烈度(例如麦加利地震烈度)是表示地震破坏程度的标度,与地震区域的各种条件有关,并非地震之绝对强度。64

烈度划分

|| ||

震级能量改进后的里氏震级直接反映地震释放的能量。其中1级地震释放的能量为2.0×10^6焦耳,按几何级数递加,每级相差31.6倍(准确地说是根下1000倍,即差两级能量差1000倍)。

目前世界上已测得的最大震级为1960年智利大地震,里氏8.9级(后修订为里氏9.5级)。另外引发2004年印度洋海啸的地震美国一监测机构称里氏震级为9.0级。2010年2月27日智利第二大城市发生8.8级地震,美国发布海啸警报。2008年汶川里氏8.0级大地震,其释放的能量约为6.3*10^16焦耳,相当于1500万吨TNT炸药或750个广岛原子弹的能量。

下表列出的是不同级别的地震释放的能量相当于的TNT当量:6

|| ||

本词条内容贡献者为:

卢小慧 - 副教授 - 河海大学

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国