世界十大海峡是指马六甲海峡、霍尔木兹海峡、英吉利海峡、直布罗陀海峡、土耳其海峡、台湾海峡、白令海峡、朝鲜海峡、德雷克海峡、曼德海峡。它们或为经济发达地区的洲际海峡,或为沟通大洋的海峡,或为唯一通道的海峡,或为主要航线上的海峡,均为海上交通的咽喉要道,可扼控舰船航行和缩短海上航行,具有十分重要的政治、经济和军事意义。

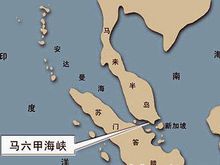

马六甲海峡简介马六甲海峡又译作麻六甲海峡(英文:Strait of Malacca,马来文:Selat Melaka),位于马来半岛与苏门答腊岛之间。马六甲海峡呈东南-西北走向。它的西北端沟通印度洋的安达曼海,东南端连接中国南海。海峡全长约1080千米,西北部最宽达370千米,东南部最窄处只有37千米,是连接沟通太平洋与印度洋的国际水道。马六甲海峡还被誉为日本的“海上生命线”。海峡现由新加坡、马来西亚和印度尼西亚三国共同管辖。

马六甲海峡是缅甸海里的东南狭长海域、连接印度洋和太平洋的水道,西岸是印度尼西亚所属的的苏门答腊岛,东岸是西马来西亚和泰王国的南部,面积为65000平方千米。海峡状似漏斗,其南口宽只有65千米,向北渐宽,到印度尼西亚的沙璜市和泰王国南部的克拉地峡之间的北口已宽达249千米。马六甲海峡因在马来亚海岸上的贸易港口马六甲(Melaka,原称Malacca)而得名,该城在16和17世纪时是重要的港埠。

马六甲海峡因沿岸有马来西亚的著名古城马六甲而得名。海峡现由新加坡、马来西亚和印度尼西亚3国共管。海峡处于赤道无风带,因此全年风平浪静的日子很多。海峡底质平坦,多为泥沙质,水流平缓。

马六甲海峡东端有世界大港新加坡,海运繁忙。每年约有10万艘船只(大多数为油轮)通过海峡。日本从中东购买的石油,绝大部分都是通过这里运往国内的。

马六甲海峡是沟通太平洋与印度洋的咽喉要道,通航历史远达两千多年。它是亚、非、澳、欧沿岸国家往来的重要海上通道,许多发达国家从外国进口的石油和战略物资,都要经过这里运出。由于海运繁忙以及独特的地理位置,马六甲海峡被誉为“海上十字路口”。通航历史远达两千多年,是环球航线的一个重要环节。每年有五万多艘货轮、油轮及其他船只通过该海峡。1

海峡历史马六甲海峡有悠久的历史。约在公元4世纪时,阿拉伯商人就开辟了从印度洋穿过马六甲海峡,

经过南海到达中国的航线。他们把中国的丝绸、瓷器,马鲁古群岛的香料,运往罗马等欧洲国家。公元7-15世纪,中国、印度和中东的阿拉伯国家海上贸易船只,都要经过马六甲海峡。

16世纪初,葡萄牙航海家开辟了大西洋至印度洋航线。

马六甲是马来西亚近代一个重要的国际贸易交通港埠,国际上习惯用它称呼该海峡。

1869年,苏伊士运河贯通,大大缩短了从欧洲到东方的航路。马六甲海峡的通航船只急剧增多。过往海峡的船只每年达10万多艘,成为世界最繁忙的海峡之一。

沿岸的新加坡港,是世界著名大港,吞吐量为世界第四。港内码头岸线长达三四千米,可同时容纳30余艘巨轮停泊。拥有40万吨级的巨型船坞,能修理世界最大的超级油轮。2

自然环境马六甲海峡位于马来半岛和印度尼西亚所属的苏门答腊岛之间。海底比较平坦,多泥沙质。水深由北向南、由东向西递减,一般为25-115米。东南峡口有许多小岛,一些小岛边缘有岩礁和沙脊,妨碍航行。主要深水航道偏于海峡东侧,宽度2.7-3.6千米,可通航吃水20米的巨轮。海峡西岸地势低平,多大片沼泽、泥质岛屿和红树林海滩,大船不易靠岸。

马六甲海峡处于赤道无风带,终年高温多雨,风力很小,年均气温25℃以上,年均降水量2000-2500毫米,马六甲港等地达3000毫米,甚至更多。一年中绝大部分时间风力微小,4-5月、10-11月可能出现猛烈的暴风雨,但一般历时短暂,不过数十分钟,对船舰航行阻碍不大,世人称马六甲海峡是风平浪静的航行海峡。3

马六甲海峡每天平均通过的船有200多艘,每年通过8万多艘,成为仅次于多佛尔海峡-英吉利海峡的世界最繁忙海之一。然而海峡宽度较窄,其中还有沙滩和沙洲,浅于23米的地方就有37处,再加上过去的沉船等有碍巨型油轮通行,因而不断发生巨轮搁浅事件,载重20万吨以上油轮只得绕道印尼的龙目海峡,多航行2000多千米。同时两岸泥沙不断向海峡内淤积,海岸线每年大约向前伸展60~500米。如按此淤积速度,马六甲海峡1000年内就会消失。因而加强航道疏浚和综合治理是非常艰巨任务。

马六甲海峡的南部水深很少超过37米,一般约为27米,越向西北海底越深,到与安达曼海盆汇合处水深约达200米。海峡南口有许多小岛,有些小岛的边缘上有岩礁和沙脊,因此阻碍了马六甲海峡南入口的航行。已确定沙脊是由来自苏门答腊的河水中夹带的物质淤积而成。

从地质上看,马六甲海峡是巽他陆棚的组成部分,在第四世纪开始阶段(大约160万年前)是一片延绵的低地,自第三世纪后期(大约700万年前)至今似未曾受到过地壳运动的影响,轮廓是因后冰期高纬地区的陆冰融化而上涨的海水浸泡而成。

马六甲海峡的两岸常可看见海岸沼泽,沿苏门答腊东部的海岸便有一处面积很大、地势低洼的沼泽林。海峡两岸均泥沙淤积,大河口附近泥沙淤积外展程度不等,在马来亚沿海,每年泥沙淤积外展幅度约为9米,而到苏门答腊东部沿海则约为200米。

马六甲海峡地区气候湿热,冬季盛行东北季风,夏季盛行西南季风,年平均降雨量由1941毫米到2565毫米不等。北半球冬季,北印度洋海区的季风洋流整体上由东向西流,导致马六甲海峡水整体上由东南向西北流动的;北半球夏季,北印度洋海区的季风洋流整体上由西向东流,使马六甲海峡海水整体上由西北向东南流动。海峡东部海水表面温度为30.5-31℃(87-88℉);西部海水表面温度则可比东部水温低4℉。由于紧接陆地又有几条大河注入海峡,造成马六甲海峡水含盐度低。

马六甲海峡,沿岸美丽富饶。年平均气温在25℃以上,年降雨量在3000毫米左右。热带丛林遍布两岸,高达60米的常绿树随处可见。各种藤萝攀缘植物,像天罗地网缠绕在巨树之间。两岸又是热带橡胶、锡和石油的重要产地。西北端的槟榔屿,风光秀丽,被誉为“东方明珠”。

战略地位马六甲海峡无论在经济或军事上而言,都是很重要的国际水道。可与苏伊士运河或巴拿马运河相比。

马六甲海峡是印度洋与太平洋之间的重要通道,连接了世界上人口非常多的三个大国:中国、印度与印度尼西亚。另外也是西亚到东亚的重要通道,经济大国日本常称马六甲海峡是其“生命线”。

作为连接印度洋和南海的水道,马六甲海峡是印度和中国之间最短的海上航道,因此也是世界上水上运输最繁忙的水道之一。早年它曾帮助大批的亚洲移民确定穿过马来群岛的方向。马六甲海峡曾先后接连被阿拉伯人、葡萄牙人、荷兰人和英国人所控制。

在20世纪,苏门答腊东部沿海离巽他陆棚不远地区的油井已使一些石油公司开始在马六甲海峡勘探石油。除其他船只外,马六甲海峡还可供来往于中东油田和日本及其他东亚国家海港之间的大型油轮航行。2

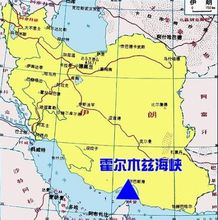

霍尔木兹海峡简介霍尔木兹海峡是连接波斯湾和印度洋的海峡,亦是唯一一个进入波斯湾的水道。海峡的北岸是伊朗,有阿巴斯港,海峡的南岸是阿曼,海峡中间偏近伊朗的一边有一个隶属于伊朗的格什姆岛。霍尔木兹海峡自古以来就是东西方国家间经济、文化和贸易的枢纽,16世纪初葡萄牙开始入侵该地区,其后成为英国、荷兰、法国、俄国等争夺的重要目标。作为当今全球最为繁忙的水道之一,霍尔木兹海峡又被称为世界重要的咽喉,具有十分重要的经济和战略地位,是中东海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道。霍尔木兹海峡被誉为西方国家的“海上生命线”。4

地理环境位置境域

霍尔木兹海峡(Hormuz Strait)位于亚洲西南部,介于伊朗与阿拉伯半岛的阿曼角之间,东接阿曼湾,西连海湾(伊朗人称之为波斯湾,阿拉伯人称之为阿拉伯湾),形似人字型,是波斯湾通往印度洋的唯一出口。形似人字型,东西长约150千米,南北宽56~125千米,平均水深70米,最浅处10.5米,最深处219米。海峡中多岛屿、礁石和浅滩。4

盐度洋流

霍尔木兹海峡,由于蒸发量远远大于降水量,结果增大了海峡内海水盐度,达37~38‰,波斯湾盐度达38~41‰。海峡和波斯湾盐度大于阿曼湾,产生了海水密度梯度,引发阿曼湾盐度较小的海水通过海峡表层流向波斯湾,而波斯湾盐度较大海水通过海峡底层流向阿曼湾。霍尔木兹海峡自古就是东西方国家间文化、经济、贸易的重要交通枢纽。

地形地貌

霍尔木兹海峡,东西长约150千米,最宽处达97公里,最狭处只有38.9公里;南北宽56~125千米,平均 水深70米,最浅处10.5米,最深处219米。海峡中多岛屿、礁石和浅滩。5

气候状况

海峡地处副热带,属热带沙漠气候,终年炎热干燥,表层水温年平均为26.6℃,最热月(8月)达31.6℃,最冷月 (2月)为21.8℃。高温、干燥增强了海水蒸发,而年降水量只300毫米,结果增大了海峡内海水盐度,达37~38,波斯湾盐度达38~41。

名称由来霍尔木兹海峡的得名,有几种不同的说法。

一种说法是,1100年阿拉伯人在海峡中的霍尔木兹岛上建立了霍尔木兹阿拉伯王国,海峡由此得名。

另一种说法是,霍尔木兹岛是波斯民族的萨桑王朝第四位国王的名字,“霍尔木兹”在波斯语中意为“光明之神”。

还有一种说法是,远在古希腊时代,希腊人建立的马其顿王国的马其顿国王亚历山大大帝派大将霍尔木兹雅率舰队出没于此,并在海峡中的一个无名岛上停泊。后来为了纪念这位舰队统帅,便把他的名字“霍尔木兹雅”作为海峡和那个无名岛的名字。以后,这个希腊人的名字慢慢阿拉伯化,变成了今日的“霍尔木兹”。

此外,也有人认为“霍尔木兹”一名来源于葡萄牙人。1506年葡萄牙殖民者入侵后,发现这一带贸易兴隆,用葡语名之为ORMUCHO,意为这里金子多,后来ormucho就演变为海峡名。6

战略地位霍尔木兹海峡是国际石油运输通道——波斯湾石油通往西欧、美国、日本和世界各地的唯一海上通道,东西方国家间文化、经济、贸易的枢纽。

波斯湾沿岸石油运输路线:

1、波斯湾——霍尔木兹海峡——阿拉伯海——印度洋——马六甲海峡——太平洋——日本

2、波斯湾——霍尔木兹海峡——阿拉伯海——印度洋——好望角——大西洋——欧洲或美国

3、波斯湾——霍尔木兹海峡——阿拉伯海——红海——苏伊士运河——地中海——直布罗陀海峡——大西洋——欧洲或美国

霍尔木兹海峡自古就是东西方国家间文化、经济、贸易的枢纽,特别在海湾地区成为世界石油宝库之后,平均每8~10分钟就有1艘海轮驶过海峡,该海峡是波斯湾石油通往西欧、美国、日本和世界各地的唯一海上通道 。霍尔木兹海峡位于亚洲西部,介入阿曼的穆桑达姆半岛和伊朗之间,东接阿曼湾,西连波斯湾(简称海湾,阿拉伯人称阿拉伯湾)。由于它是波斯湾进入印度洋的必经之地,因此有“海湾的咽喉”之称。

阿曼的穆桑代姆半岛突出于海峡水域,海峡呈弯弓形状。海峡连波斯湾一端,以穆桑代姆半岛西侧的谢赫、马苏德角向北延伸至伊朗海岸以南的亨加姆岛为界;接阿曼湾的一端,以穆桑代姆半岛东侧的代巴角延伸至伊朗海岸的达马盖山为界。海峡中分布着格什姆岛、霍尔木兹岛、亨加姆岛(属伊朗)和赛拉迈岛、埃奈姆岛、穆桑代姆岛(属阿曼)等。海峡不经常涨潮,这主要与波斯湾口形状有关。自古以来,霍尔木兹海峡就是交通、战略要地。16世纪初葡萄牙开始入侵,其后成为英国、荷兰、法国、俄国等争夺的重要目标,现仍为霸权主义者所觊觎。4

英吉利海峡简介英吉利海峡(英文:English Channel),又名拉芒什海峡。是分隔英国与法国、并连接大西洋与北海的海峡。海峡长560千米(约350英里),宽240千米(约150英里),最狭窄处又称多佛尔海峡,仅宽34千米(约21英里)。英国的多佛尔与法国的加莱隔海峡相望。7

名称由来法式地图上,英吉利海峡这名称早在18世纪早期时就被广泛地使用了。可能出自于16世纪前荷兰的航海图中。在这之前这被2世纪时的地理学家托勒密称做为英国海(Oceanus Britannicus),这名字也沿用到意大利的地图中,直到1450年时给了另外一个名称"Canalites Anglie",法自17世纪起用的字"La Manche" 是因为英吉利海峡长的就像是袖子一般。8

形成原因英吉利海峡(包括多佛尔海峡)实际上是分割大不列颠岛和欧洲大陆的狭窄浅海,也是欧洲最小的一个陆架浅海。原欧洲大陆和大不列颠岛相连,海峡是在阿尔卑斯造山运动中发生断裂下沉,被海水淹没而成。时至今日海峡地区仍在缓慢沉降。海峡两岸平直陡峭,多岛屿。海底多是河流带来的砂砾沉积物和岸壁崩落的碎石。

历史沿革英吉利海峡是不列颠岛天然的防御关键,它允许欧陆国家介入国内一些事务,同时又不让来自欧陆的冲突对其产生足够的威胁。历史上著名的威胁有在拿破仑执政时期的拿破仑战争,二战期间的纳粹等。

英吉利海峡也是为数众多的入侵行动或意图入侵的重要场景。包括了罗马入侵不列颠,1066年诺曼人入侵,1588年西班牙无敌舰队,1944年诺曼底登陆等。发生在海峡上的重要海战则有1652年古德温暗沙战争,1653年波特兰战争,1692年拉霍格战争。

在大部分和平时期,海峡则扮演着连接大众文化以及政治的枢纽,尤其在1135-1217年安加望帝国统治时期特别明显,近千年来,海峡也提供了凯尔特地区上及语言上的连接。

地理地质英吉利海峡在地质上仍相当年轻,大部分曾经是更新世的陆地。它被认为于450000年至180000年之前由两次因为处存大量冰湖的Weald-Artois Anticline山脊断裂所导致冰湖引发的大水(glacial lake outburst floods淹没,Weald-Artois Anticline因此沉没在北海中。这场大水持续了数个月之久。使得当地的冰大约以每秒一百万立方米的速率融化成水。这也使得Weald-Artois Anticline山脊的断裂原因不得其解,有可能是火山爆发,或单纯的是受不了冰山下的水压。一当连接英法的地峡被破坏掉,大水立即涌入把原本的溪谷切成海峡,留下取多流线型的小岛,以及纵向侵蚀的沟槽。

气候特征属于温带海洋性气候,海峡区气候冬暖夏凉,气温年较差小,常年温暖湿湿多雨雾,降雨均匀,日照甚少。1月气温最低,平均约为4~6℃;7月最高,约17℃。在多佛尔海峡的法国海岸一侧,全年有200多个雨日,年降水量约800毫米;在英国海岸一侧年降水量要少些,每周雨日也有3天。海峡地区多雾,经常灰雾茫茫,又加白浪滔滔,严重影响舰船的航行。8

该海峡地处西风带,又是大西洋与北海进行海水交换的主要通道。主要的洋流为北大西洋暖流的支流。该支流使大西洋海水,自西南通过海峡区流入北海;而东北风,会引起西南向流,使部分北海水流入海峡内。温、盐特性具有明显的时空变化。冬末(2月)表层盐度最高而水温低,海峡西侧为35.3,9~10℃;东侧为35.0,6~6.5℃。夏季(8月),表层盐度约降低0.1~0.3,而水温却升至15~17℃。在西经2度以东海区,由于强潮混合作用,温、盐垂直分布终年均匀;而在西经3度以西区域,有明显的强跃层存在,使这里夏季底层水温不超过10~11℃。某些年份夏季的大风作用,可导致跃层消失。

资源英吉利海峡是国际航运要道,也是重要的渔场。资源丰富,蕴藏有石油、天然气,盛产青鱼、鲱鱼、鳕鱼和比目鱼等。海洋潮能约有8000万千瓦,约占世界海洋潮能(10~30亿千瓦)的3~8%,是世界海洋潮汐动力资源最丰富的地区。1966年,法国在朗斯河口建成世界上最大的潮汐电站,总容量为24万千瓦,年发电量为5.44亿度。

潮差较大,有丰富的潮汐动力资源,潮汐以半日潮为主,但浅水分潮(主要是四分之一日潮)亦较显著。潮波具有前进波特性;以开尔文波的形式从大西洋向海峡推进。由于地球自转效应和地形的影响,海峡南侧(法国西北岸)的潮差大于北侧(英国南岸),前者一般为5~6米,后者仅2~3米,其中法国沿岸的圣马洛湾和索姆河口,以潮差大而著称。大潮时潮差约为9~12米,最大潮差可达13.5米。在奥尔德尼水道,大潮时的涨潮流速达5.0米/秒。8

直布罗陀海峡简介直布罗陀海峡(英文:Strait of Gibraltar ,拉丁文:Fretum Herculeum)是沟通地中海与大西洋的海峡,亦是欧洲与非洲的分界线之一。位于西班牙最南部和非洲西北部之间(西经5度36分,北纬35度57分);最窄处在西班牙的马罗基(Marroqui)角和摩洛哥的西雷斯(Cires)角之间,宽仅13千米(8哩)。

沟通大西洋和地中海的唯一通道。位于欧洲伊比利亚半岛南端和非洲西北端之间。全长约90千米,西宽东窄,西部最宽处43千米,东部最窄处仅14千米。平均水深375米,西部入口处水深300米,东部有一深海区,水深1181米。海峡中海流分上下两层,上层水(200米以上)由大西洋流向地中海,下层水(200米以下)由地中海流向大西洋。9

洋流特征直布罗陀海峡是连接大西洋和地中海的狭窄水道,由于地中海地区为地中海气候,夏季受副热带高气压带的洋流流向控制,因此,降水量小蒸发量大,再加上流入地中海的河流较少,地中海海水的盐度比大西洋高,密度大,但地中海海面低,因此,在直布罗陀海峡形成了密度流,在水面以下至400米海水向东流,400米以下海水向西流,这就形成了密度流。

在二战时期,德国潜水艇就曾利用洋流躲避盟军设在直布罗陀海峡的雷达监测,多次进出地中海,使英法联军的海军遭受巨大的损失。

德国的潜水艇在潜出地中海时,关闭发动机,降至海面以下比较深的地区,顺着洋流流出地中海到大西洋,而在回来的时候,又将潜水艇升到比较浅的地区,关闭发动机,顺着表层洋流再流回到地中海。这样就躲避了盟军的侦察。

这就说明,一旦自然规律被人们发现并利用,就会发挥巨大的作用。轮船在经过直布罗陀海峡时,若向东进入地中海,就会顺水而船速加快;但若向西航行,就会因逆水而速度减慢。10

气候特征夏季

直布罗陀海峡和附近地区属地中海气候,夏季受副热带高压控制,干热少雨,蒸发旺盛。

冬季

受西风带控制,多气旋活动,温和多雨。

春秋季

多风暴。在春季,由于地中海和大西洋的水面温差和上空的暖湿气流汇聚后会产生大雾天气,笼罩了整个海峡,能见度很低,对船舶航行威胁极大。9

战略地位直布罗陀海峡(Estrecho de Gibraltar)是连接地中海和大西洋的重要门户,和地中海一起构成了欧洲和非洲之间的天然分界线,被誉为西方的“生命线”。由于直布罗陀海峡表层海水的流向永远从西向东流,所以轮船从大西洋驶往地中海,经过直布罗陀海峡时,永远是顺水航行;同样,潜水艇从地中海海底进入大西洋也是顺水,早年这一现象就被大西洋航海家们所利用,地中海沿岸国家的探险船队曾频繁地通过这里而到达大西洋,从而完成他们的探险之举。

1869年苏伊士运河通航后,尤其是波斯湾的油田得到开发之后,它的战略地位更加重要,成为西欧能源运输的“生命线”,是大西洋与地中海以及印度洋、太平洋间海上交通重要航线。每天有千百艘船只通过海峡,每年可达十万艘,是国际航运中最繁忙的通道之一,具有重要的经济和战略地位。

21世纪初,直布罗陀海峡已成为世界上最为繁忙的海上通道之一。从西、北欧各国到印度洋、太平洋沿岸国家的船只,一般均经由直布罗陀海峡-地中海-苏伊士运河-曼德海峡这条航路。而从波斯湾运载石油的船只也通过直布罗陀海峡运往西欧和北欧各国。

从军事角度看,直布罗陀是军事重镇,直布罗陀海峡是美国海军第六舰队和北约各国海军进出地中海的要道。西班牙罗塔海军基地是美国地中海舰队的根据地,美军可借此随时控制和封锁直布罗陀海峡。直布罗陀海峡也是俄罗斯黑海舰队出入大西洋的必经之路。11

土耳其海峡简介被称为“天下咽喉”的土耳其海峡,是地中海通往黑海的唯一海峡,故又称黑海海峡。它包括博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海和达达尼尔海峡三部分,全长345 km,整个海峡呈东北-西南走向,是亚、欧两洲的分界线。东北端为博斯普鲁斯海峡,西南端为达达尼尔海峡,两海峡之间是土耳其内海马尔马拉海。两岸主权均属于土耳其。冷战时期,美苏均将黑海海峡确立为全球最重要的海上咽喉之一。冷战后,北约仍视黑海海峡为欧亚大陆的战略要点之一。12

形成原因土耳其海峡原是沿断层线侵蚀的古河道,后地壳下陷、海水浸没而成。

气候水文海峡地区属地中海气候,冬季盛行西风,气温低,1月平均气温在2℃以下,经常有气旋通过,形成较多降水 。夏季盛行偏北风,气温较高,7月平均气温25℃以上,干燥少雨,年降水量600~900毫米。

由于黑海的大气降水量和多条大河径流量的总和大大超过了海面蒸发量,以及受狭窄海峡出口处的约束,造成黑海海面比爱琴海海面高出50厘米,而盐度却比爱琴海低,只有12左右。这样就使盐度较小的表层(水下10~20米)海水从黑海流向爱琴海,而深层盐度较大海水从爱琴海流向黑海。13

自然资源海峡中央有一股由黑海流向马尔马拉海的急流,水面底下则有一股逆流把含盐的海水从马尔马拉海带到黑海。由于鱼群季节性地透过海峡往返黑海,海峡地区渔业颇盛。两岸树木葱郁,村庄、别墅星罗棋布。13

战略地位军事价值

土耳其海峡是西亚、北非和南欧通往黑海的咽喉。这种独特的地理位置,使它都将是兵家必争之地。

近两个世纪来,欧洲列强为争得海峡的控制权进行了长期激烈的斗争。其中俄国为此曾几次发动对土耳其的战争,英法军队也曾占领过海峡地区。

1936年,有关国家召开了土耳其海峡问题的国际会议,并达成协议。它规定了各国的船舶可以自由通过海峡,黑海沿岸国家的军舰也可以通过,唯航空母舰例外,可非黑海沿岸国家的军舰通过则有一定限制。

如今,苏联解体,华约不复存在,北约积极东扩,土耳其加盟北约,成为北约的南翼,所以,土耳其海峡的战略地位日益突现,它对世界列强的全球战略具有重要的影响。对独联体(主要是俄罗斯)来说,土耳其海峡是其南下地中海和印度洋的战略屏障。它关系到美国和北约的切身利益,故而也不会对其等闲视之。因此,土耳其海峡理所当然地成为当今世界关注的焦点。

航运价值

土耳其海峡是海上交通要道,它沟通黑海和地中海,是罗马尼亚、保加利亚、乌克兰、格鲁吉亚等国唯一的出海口。峡区属地中海气候,全年大部分时间风平浪静,海流缓慢,滩礁亦少,航运条件优越,故海上航运十分繁忙,年通过船舶约4万艘、军舰几百艘,总吨位达4亿吨左右(不包括军舰)。14

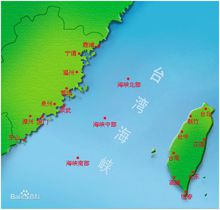

台湾海峡台湾海峡(英文:Taiwan Strait),简称“台海”,是中国福建省与台湾省之间连通南海、东海的海峡。北起台湾台北县富贵角与福建省平潭岛连线,南至福建东山岛与台湾鹅銮鼻连线。主要以大陆棚为主,其水深(岩床最大深度)为70米。海域上的岛屿,除靠近福建的沿海岛屿外,尚有澎湖群岛与台湾屏东的小琉球。

地质地貌大致为1.1万年至4.2万年前。当时由于晚更新世后期发生气候变化,发生大海退,海水下降了130~180米,台湾海峡变成陆地,台湾岛和大陆相连接。所以大量古人类、古动物从大陆经过成为陆地的台湾海峡迁徙台湾。两岸古人类同根同源,台湾史前文化是中华民族史前文化的一部分,台湾海峡自古是传播闽台文明的通道。

当年在台湾海峡成为陆地时,它曾是祖国大陆和台湾之间最重要的古人类、古动物的主要通道。从台湾海峡打捞的众多动物化石,也可证明台湾海峡曾是陆地。第四纪早更新世时,全球发生冰川,我国海域下降60米,台湾岛再次强烈上升,台湾海峡大部分露出水面,台湾与福建又连成一片。早在6亿年以前古生代晚期造山运动开始时,在台湾海峡地区出现“台湾滩”,这是海峡中的最高处,深度仅20米,但两岸间许多地区依然连为一体。20世纪70年代,在台湾北港地区的石油勘探中,发现菊石化石,这是中生代的标准化石,由此证明,在中生代(约2.2亿年以前)三叠纪和侏罗纪期间,两岸间虽然许多地方已经出现海水,但主要还是陆地。台湾海峡位置上的地壳运动没有停止。到1.92亿年前的中生代侏罗纪和白垩纪之间,两岸间发生剧烈的地壳运动,此时台湾开始成为陆地,地质史上台湾称之为“南澳运动”(即由大南澳片岩演变为大理石),大陆称之为“燕山运动”。此时,在两岸间分别出现喜马拉雅山脉和中央山脉。但是两岸间还是相连的。

海峡最初的形成。两岸分离开始于白垩纪和古新世时期,也就是在约5400万年以前,台湾中部地区开始被水淹,中间成为浅海,开始成为海峡。在始新世早期的地壳运动中,台湾开始“太平运动”,大陆开始“茅山运动”,两岸陆地连成一片。直到第四纪更新世时期,华南地区的花岗岩被沙化,岩石中的石英和云母被冲积到台湾海峡中的低部地区,现今台湾北部和中部地区大量开采,成为新竹玻璃工业的重要原料。因为两地相连,史前动物来往两岸,在台中大坑发现了剑齿象化石,在桃园发现了古犀牛化石,这些生活在大陆的史前动物在台湾留下来,是两岸连在一起的地质证明。

海进海退期的出现。自第四纪冰河期(1800万年至6000年之间)以来,大海进入海进期,海水面上升约有100至130米,形成了现今的海平面,台湾海峡开始形成。自此开始,两岸间的来往由陆地转为海上。但在4500至2000年以前,因出现海退,台湾海峡变浅易于渡海,也为在航海不发达的两岸居民来往提供了方便。

地壳运动使得台湾和福建分开,潮水涨落曾使得台湾与福建之间出现通道,但台湾和福建两地的地质、地形、自然、特产等方面非常相象。地形上,山脉和河流的走向及分布,平原和丘陵的安排,几乎是大自然按照同一设计图的复制品;气候上,同受亚热带海洋季风的控制,年温度变化、降水量、冬夏季风的光临,又是多么的相仿;植被上,黄、红棕类土,冲积土,灰化土及盐土等土壤,各种森林植被,水稻、茶和果品等农作物,如此地相同和一致并非人类的创造力所能及。15

气候水文台湾海峡季风交替明显,频繁的偏北风非常强劲。每年10~4月东北风为主;6~8月西南风为主。

每年强烈的台风伴随暴雨,造成潮水位变化剧烈,对沿岸侵蚀很强烈。

台湾海峡属南亚热带、北热带季风气候。中部气温平均最高28.1℃,最低15.9℃。西北部受大陆影响,气温年差较大;东南部受海洋影响,年差和日差较小。10月至翌年3月多东北季风,风力达4~5级,有时6级以上;5~9月多西南季风,风力3级左右。7~9月多热带气旋,每年受热带风暴和台风影响平均5~6次,中心通过平均2次。阴雨天较多,但降水量较两岸少,年降水量800~1500毫米;东北季风期、西南季风期多,秋季较少。海峡中雾日较少,澎湖列岛年平均3~4天;两侧近岸雾日较多,东山岛、马祖列岛和高雄一带,每年超过30天,其余在20天以下。16

受黑潮影响,水温较高,盐度和透明度也较大。年平均表层水温17~23℃,1~3月水温最低,平均12~22℃;7月最高,平均26~29℃、平均盐度33‰,西北侧30‰~31‰,东南侧为33‰~34‰。透明度东部大于西部,平均3~15米。水色东部蓝色,西部蓝绿色,河口或气候不良时呈绿黄色。

福建沿岸、澎湖列岛和海口泊地以北台湾西岸为正规半日潮;海口泊地以南台湾西岸为不正规半日潮;其中冈山至枋寮段为不正规全日潮。潮差西部大于东部,西部金门岛以北为4~6米,往南显著减小;东部中间大于两端,后龙港达4.2米,海口泊地和淡水港为2.6米,海口泊地以南为0.6米,澎湖列岛1.2~2.2米。后龙港至海坛岛一线以北,涨潮流向西南,落潮流向东北,流速0.5~2节;以南流向与上述相反。流速在澎湖列岛附近较大,东南部可达3.5节。17

海峡为东海风浪较大地区。涌浪多于风浪,以4级浪最多,占全部海浪42%,5级占28%,大于5级的占8%。东北季风季节,以东北-北向浪为主。西南季风季节以西南-南向浪为主。在冬季寒潮和夏季热带气旋影响下,可形成8~9级浪。洋流为北上的黑潮西分支和南海暖流及南下的浙闽沿岸流所控制,并受季风影响。夏季沿岸流停止南下,整个海峡为西南季风流和黑潮西分支结合的东北流,流速一般0.6节,澎湖水道达2.3节。冬季受东北季风影响的沿岸流南下,西部和中部为西南流,流速约0.5节;东部的东北流减弱,当东北风强劲时,表层甚至改变为西南流。

海洋资源台湾海峡资源丰富。这里寒暖洋流交汇,海水交换畅通,鱼虾种类多,是我国重要渔场之一。主要渔产有:鲯鱼、鲨鱼、鱿鱼、鲷鱼、鲔鱼、鲻鱼、虱目鱼等,其中鲯、鲔和鲨为这里三大渔产。鲔鱼,每条平均50多千克,味道鲜美,又可生食。海峡两岸人工养殖牡蛎与虱目鱼很多。相传,郑成功收复台湾后,曾倡导人们饲养虱目鱼。这种鱼,体长可达1米多,肉白色,味鲜美。养殖面积约上百万亩。另外,两岸还养殖了各种贝藻类,其中连江县晓沃是著名的花蛤之乡。这里的石花菜、紫菜、龙须菜等也很多,尤以澎湖列岛的石花菜最为有名。紫菜以海谭岛的最好。

海峡底部富集油气资源,估计约有2万平方公里的地方,是很有希望的远景区。还有钛铁、磁铁、金红石、独居石和锆石等矿,品位高,储量大。18

航运价值台湾海峡具有重要的国际航运价值,东北亚各国与东南亚、印度洋沿岸各国间的海上往来,绝大多数从这儿经过。但台湾海峡属我国管辖海域,根据《联合国海洋法公约》的规定,从这儿经过的外国船舰,必须实行无害通过,不能影响我国的和平与安全,不得损害我国人民的生活与劳动秩序。

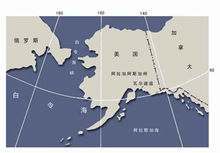

白令海峡简介白令海峡是沟通北冰洋和太平洋的唯一航道,也是北美洲和亚洲大陆间的最短海上通道。位于亚洲东北端楚科奇半岛和北美洲西北端阿拉斯加之间。北连楚科奇海,南接白令海,白令海峡长约60千米,宽35千米~86千米,平均水深42米,最大水深52米。白令海峡位于亚洲最东点的迭日涅夫角和美洲最西点的威尔士王子角之间,西经169度零分,北纬65度30分,约85千米宽,深度在30-50米之间。它的名字来自丹麦探险家的维他斯·白令,他在1728年俄国军队任职时候穿过白令海峡,同时他也是第一个穿过北极圈和南极圈的人。19

水文特征在冰河时期,白令海的水面降低,白令海峡成为一个白令海陆桥。白令海的部分海水流经本海峡入北极海,但大部分回流太平洋。冬季常有暴风雪,海面为1.2米~1.5米(4英尺~5英尺)厚的冰原所覆盖。仲夏仍有浮冰留存。在冰河时期(Ice Age),本区海平面下降数百尺,使海峡成为亚洲与北美洲之间的陆桥,于是发生大规模的植物、动物以及人类的迁徙(约35000年~20000年前)。

海峡的狭窄和水浅削弱了北冰洋和太平洋间深层水的交换。在距今1万年前的第四纪冰期时,海水低于海面约100米~200米,海峡历史上是亚洲和北美洲间的“陆桥”,两洲的生物通过陆桥相互迁徙。海峡水道中心线既是俄罗斯和美国的交界线,又是亚洲和北美洲的洲界线,还是国际日期变更线。

研究人员通过计算发现,位于俄罗斯和美国阿拉斯加之间宽达80公里的白令海峡能够对整个北半球的气候产生强烈影响。20

朝鲜海峡简介朝鲜海峡,是朝鲜半岛与日本九州岛之间,连接黄海、东海和日本海之间的要道,有广义和狭义两种用法。广义的朝鲜海峡指位于朝鲜半岛和九州岛之间的整个水道。朝鲜称朝鲜海峡(朝鲜海峡)、韩国称大韩海峡(大韩海峡)、日本称对马海峡(対马海峡)。狭义的朝鲜海峡指朝鲜半岛与对马岛之间的水道,宽67公里,平均水深95米。朝鲜和韩国均称为釜山海峡(釜山海峡),日本则称为朝鲜海峡(朝鲜海峡)或对马海峡西水道(対马海峡西水道)。

气候特征地处东亚季风气候区,1月气温最低(2.2℃),8月最高(26.4℃)。年降水量1400~2200毫米,主要集中在6~9月;10月至翌年3月为旱季。雾季出现在3~7月,尤以5~7月最多,朝鲜南岸与济州海峡附近为多雾区。冬季盛行西北和西风,风力较强,海浪较大;夏季多西南和南风,风力较弱,海浪较小;春、秋季风向不定,浪向较乱。6~10月为台风季节,尤以7~9月最多。21

春季:大陆冷高压显著减弱,暖空气活动加强,季风转换,风力较弱,风向不定,气旋和锋面活动比冬季增加,天气多变,本季多雾,能见度恶劣. 尤其是朝鲜南岸,济州海峡,常因浓雾,能见度恶劣,加上急速的潮流造成船舶触礁的事件

夏季:受大陆低压影 响,南~西南风,风力在全年中最小,平均3~4级,6~7月份海雾较多,受梅雨天气影响,阴云密布,微风细雨,持续数日,能见度很差,在太平洋高压边缘,经常有台风北上,在中国东海或 球群岛转向后袭击东海区,台风来临时风速达45米/秒以上,大风可持续4天之久,8月是海风最暖月,平均气温26℃

秋季:夏季风向冬季过渡,风力逐渐增大,风向由西一面 转为北→东北风,多晴朗天气,浓度罕见,能见度良好,9月份有台风袭击。

水文特征洋流

朝鲜海峡有对马暖流通过。朝鲜海峡是东海水输入日本海的唯一通道,每年通过该海峡进入日本海的水量约5.7万立方公里,占流入日本海水量的88%。对马暖流不断地把大量海水输入日本海,使日本海的平均水位要比同纬度邻近的太平洋的水位高 4~24厘米。当暖流流量增加时,日本海水位上升;反之则下降。22

海面风

冬季:(11.12.1.2.3月)本季为朝鲜海峡大风最多的季节, 1月份最多风力达27米/秒, 最长可持续3天。

春季:(4-5月)随着冬季的减退, 海区风力显著下降, 出现静稳的相应增加,大风约占10-20%,朝鲜一侧大于20%, 海区平均风速6-8米/秒(4-5级) 鹿岛西侧海域大于8米/秒,大风最长维持2天,本季为冬季风向夏季风转的季节,风向比较乱,北纬35°以北的偏南风为主; 北纬35°以南朝鲜一侧, 多西风和东-东北风, 日本一侧和南部海区多北-东北风;济州海峡5月份多北-西北风。

能见度

海区能见度具有南部比北部好,东部比西部好,海峡中部比沿岸好的特点,济州海峡,济州岛那不海区和北纬35°以北海区,能见度比其他海区差. 能见度年变化规律明显,每年9-12月能见度良好,恶劣能见度主要出现在4-7月,小于0.5海里的频率较高,一般都在2%以上,小于2海浬的低能见度频率6月份最高,为10%;4-5月在5-10%之间; 大于等于5海里的良好能见度,每年8月至次年3月都占 90%,4-7月在80-90%之间 云量 海区云量分布比较有规律: 总的趋势是朝鲜一侧的云量比日本一侧少,济州海峡,济州岛西部,南部云量比较多,平均总云量一般各月都在6成左右,4月和7-10月偏少,只有5-6成,平均低云量各月均在4成以上。

水温

春季(4-6月): 表层: 温度逐月提高,4月12°-16° 5月14°-19° 6月16°-22°海水透明度: 海峡中的透明度的海峡南口近东海地区透明度最大,北口近日本海区次之,两侧沿岸海区最小,其中朝鲜南岸,尤其是济州岛海峡附近的透明度最小,一般小于10米,海峡中部透明度约为15~25米,全年8月份透明度为最大,5月份为最小。

冬季表面水温10~15℃,盐度34.0~34.6,夏季分别为23~28℃,31.5~32.5。温、盐度为东南高、西北低,与流系配置一致。12月至翌年4月,温、盐度随深度变化很小;5月末出现温跃层,7~9月跃层最强,并在西水道深层出现水温为6℃以下的冷水(为日本海深层冷水团南伸的一部分)。跃层在西水道位于5~30米,东水道位于20~40米处;11月后跃层逐渐消失(西水道深层冷水也衰退)。

海水透明度

朝鲜海峡中的透明度的海峡南口近东海地区透明度最大,北口近日本海区次之,两侧沿岸海区最小,其中朝鲜南岸,尤其是济州岛海峡附近的透明度最小, 一般小于10米,海峡中部透明度约为15~25米,全年8月份透明度为最大,5月份为最小。21

生物资源生物资源丰富,鱼类区系为印度-西太平洋区中-日亚区。暖水性鱼种占优势。对马暖流、南朝鲜沿岸流与来自日本海的冷水交汇处及涡旋区附近,为良好的渔场。盛产鳁、鲹、鲐、柔鱼、鲷和秋刀鱼等。

德雷克海峡简介德雷克海峡(英文:Drake Passage)位于南美洲南端火地岛与南极洲南设得兰群岛之间,长300千米,宽900~950千米,平均水深3400米,最深4750米。德雷克海峡是世界上最宽的海峡,其宽度竟达970千米,最窄处也有890千米。同时,德雷克海峡又是世界上最深的海峡,其最大深度为5248米。如果把两座华山和一座衡山叠放到海峡中去,连山头都不会露出海面。表层水温冬季为0.5~3.0°C,浮冰可漂浮至南美南端;夏季为3.0~5.5°C,无浮冰。表层水富含磷酸盐、硝酸盐和硅酸盐,自北向南递增。这里是世界上已知的营养盐丰富,有利于生物生长的海区之一。23

历史沿革16世纪初,西班牙占领了南美大陆,为了切断其他西方国家与亚洲和美洲的贸易,他们封锁了航路,严禁一切他国船只的来往,使太平洋变为西班牙的私海。这时,英国人德雷克的贩奴船在西班牙受到攻击,德雷克侥幸逃脱后,为了报复就成了专门抢劫西班牙商船的海盗。1577年,德雷克在躲避西班牙军舰追捕时,无意间发现了这一海峡。这一发现,为英国找到了一条不需要经过麦哲伦海峡进入太平洋的新航道。从此,该海峡就以其发现者——英国的弗朗西斯·德雷克命名。

其实,西班牙和讲西班牙语的国家都不承认德雷克海峡这个名字。虽然德雷克自以为是第一位发现这条航道的人,但他没有实际经过这条危险走廊。事实上,德雷克并不是第一个发现的人,早在1525年西班牙藉航海家荷赛西(Francisco de Hoces)已发现这条航道,并亲自驶船经过这个海峡,就把海峡取名为Mar de Hoces,可惜这个名称没有广为流传。

巴拿马运河开通之后,德雷克海峡运输航道的作用日渐式微。然而,随着南极大陆对人类未来的生存与发展的关系越来越要,世界各国对南极的关注也与日俱增,纷纷赴南极进行科学考察与探险。德雷克海峡,这条从南美洲进入南极洲的海路成为众多国家赴南极科考的必经之路,也因此被赋予新的战略意义。可以预见,随着人类对南极大陆科考与开发的深入,德雷克海峡的战略地位必将得到进一步提高。23

气候特点海峡两侧气压差12毫巴,促使南极大陆的干冷空气与美洲大陆相对湿暖的气流南北交换。南极辐合带在南纬60°附近通过海峡中部,东风环流和西风环流在此汇合。德雷克海峡以其狂涛巨浪闻名于世,由于太平洋、大西洋在这里交汇,加之处于南半球高纬度,因此,风暴成为德雷克海峡的主宰。海峡内似乎聚集了太平洋和大西洋的所有飓风狂浪,一年365天,风力都在8级以上。即便是万吨巨轮,在波涛汹涌的海面,也被震颤得像一片树叶。这片终年狂风怒号的海峡,历史上曾让无数船只在此倾覆海底。于是,德雷克海峡被人称之为“杀人的西风带”、“暴风走廊”、“魔鬼海峡”,是一条名副其实的“死亡走廊”。24

曼德海峡简介曼德海峡,也称巴布-埃尔-曼德(阿拉伯文:باب المندب),通称“曼德海峡”或“曼达布海峡”(英文:the Mandab Strait)是连接红海和亚丁湾的海峡,位于中东国家也门(阿拉伯半岛西南)和非洲国家吉布提(非洲东北部)之间。连接红海和亚丁湾(属印度洋)。苏伊士运河通航后,为从大西洋进入地中海,穿过苏伊士运河、红海通印度洋的海上交通必经之地,战略地位重要。海峡宽约26~32千米,平均深150米,其间分散着一些火山岛,丕林岛将海峡分成小峡和大峡,小峡在亚洲一侧宽约3.2千米,水深30米,是曼德海峡中主要航道;大峡在非洲一侧宽约25.8千米,水深323米,多暗礁和一些小火山岛。25

成因曼德海峡及其附近地区在地质构造体系上属东非大裂谷的东支北端,第三纪时因受非洲板块和阿拉伯板块分离作用发生地层断裂沉陷而成。地峡形成后仍然在不断地扩张、加宽,500万年来每年扩张约2厘米。26

命名曼德海峡,阿拉伯语作Bab El-Mandeb,亦作Bab Al-Mandab。全称“巴布·厄耳·曼德峡”(Babelmandeb),阿拉伯语中bab意为“门”,mande意为“流泪门”。因为此处风大浪高,狭窄礁多。航船常倾覆于此,以至船员航行至此便胆战心惊甚至流泪,渔民出海则家属为其安全哭泣。26

气候环境海峡地区在副热带高压控制下形成热带沙漠气候,终年炎热高温 ,8 月份表层水温达27-32℃,成为世界上最暖的热带海峡之一。高温增强了海水蒸发 ,而降水稀少 、周 围很少河水补给、海峡窄、浅,阻隔了与亚丁湾、阿拉伯海间海水交换,以致海峡中海水盐度在38以上,成为世界上盐度最大的海峡。25

海峡特征海峡入口处有几个小岛,其中较大者名丕林岛,面积13平方千米,把曼德海峡分为东西两条水道,即东西两条分峡。东条峡宽仅3.2千米,水深约30米,称为小峡,是红海进入印度洋的重要航道;西条峡宽约28.95千米,水深333米,称为大峡,因暗礁、险滩多不便航行。26

西水道西水道即为丕林岛与非洲之间的海峡宽28千米,最大水深323米,称大峡。西水道虽宽且深,但航道内滩多礁险,散布着一群名叫“七姊妹”的小火山岛,船只不便从这里通航。在科学不发达的年代里,航道测量和航标设置落后,不知有多少船只在西水道触礁沉没。

东水道东水道,即丕林岛与阿拉伯半岛之间的海峡宽3.2千米,水深30米,称小峡。因该水道水深适宜,航道中很少岛屿、暗礁,是由红海出入印度洋的主要水道。虽然航道干净,但因峡窄流急,也有不少航经这里的船只经常出事。

战略地位在阿拉伯半岛西南端与非洲大陆之间,有一条西北一东南走向、从红海南端连接阿拉伯海亚丁湾的海峡,被世人称为连接欧、亚、非三大洲的“水上走廊”一曼德海峡。因该水道(海峡东水道)水深适宜,航道中很少岛屿、暗礁,北通红海、南连亚丁湾,是大西洋通往印度洋最短航线上的必经航道,也是欧、亚、非三洲间海上交通贸易的重要航道。它是红海的南大门,自古以来,就是沟通印度洋、亚丁湾和红海的一条繁忙的商路。1869年苏伊士运河通航后,海船由苏伊士运河、红海通过曼德海峡进入印度洋,进而通过马六甲海峡进入太平洋西部的亚洲沿海一带。曼德海峡己成为太平洋、印度洋和大西洋三大洋的海上交通要道,西方有人称它是世界战略心脏。是世界上最重要和最繁忙的海峡之一,每年都有两万多艘船只通过。26

本词条内容贡献者为:

徐浩杰 - 讲师 - 兰州大学

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国