产气荚膜杆菌(Clostridium perfringen),又名魏氏梭菌(Clostridium Welchii),为梭状芽胞杆菌属,是厌氧、无动力、能产生芽胞的革兰氏阳性粗大杆菌,单独或成双排列,两段钝圆,芽孢大,卵圆形,位于次端,在机体内可形成荚膜,无鞭毛不能运动1。芽胞在体内或一般培养物中都较少见到,不如其他梭菌易形成芽胞2。易为一般苯胺染料着色2。本菌虽然属于厌氧菌,但对厌氧要求不十分严格2。生长较易,而且发育非常迅速2。本菌广泛存在于土壤,动物和人的肠道,通过污染的饲料和饮水而引起实验动物感染发病。2

本菌根据外毒素的性质和致病性不同,分为A、B、C、D、E和F6型。对人有致病性的主要是A、C、F三型,另外三型主要对动物致病。这六型产气奖膜杆菌在形态上相同,生长性状类似,主要区别是毒素性状,免疫原性和致病作用不同。3

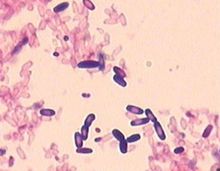

形态特征 产气荚膜杆菌为两端钝圆、长4-8μm、宽1-1.5μm的粗大杆菌,单独或成双存在,亦有呈短链状排列者,无鞭毛,不能运动,在人或动物体内能形成荚膜。在自然界中以芽胞形式存在,芽胞卵圆形,与菌体同大,位于中央或次末端,革兰氏染色阳性。4

产气荚膜杆菌为两端钝圆、长4-8μm、宽1-1.5μm的粗大杆菌,单独或成双存在,亦有呈短链状排列者,无鞭毛,不能运动,在人或动物体内能形成荚膜。在自然界中以芽胞形式存在,芽胞卵圆形,与菌体同大,位于中央或次末端,革兰氏染色阳性。4

培养特性产气荚膜杆菌为专性厌氧菌,最适温度为37℃。在血琼脂平板上,37℃培养24-48h后,可形成直径2-5mm,圆形凸起,不透明,光滑,灰白色,边缘整齐的菌落。菌落周围有较大的乙型溶血圈,其外围常又有一层不完全的溶血圈。在疱肉培养基中生长迅速,37℃培养18-24h后,肉汤呈均匀混浊,产生大量气体,并可将上面封口的蜡盖(或凡士林)冲开,肉渣变粉红色,不被消化。4

生化反应产气荚膜杆菌分解糖类能力强,能分解乳糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖 产酸产气,不分解甘露醇及水杨苷。在葡萄糖高层琼脂管中,由于分解葡萄糖产生的大量气体,可把培养基冲破为数段。在牛乳培养基中,能迅速分解乳糖,产酸产气,酪蛋白被酸凝固,形成凝块与乳清,凝块所产生的大量气体冲击,形成分散的海棉状碎块,并可将部分培养基冲至管口棉塞处,这种气势凶猛的现象,一般于培养6h后即可发生,称为“汹涌发酵现象”,是本菌特点之一。此外,产气荚膜杆菌能液化明胶,但不消化已凝固的蛋白质及血清,产生硫化氢,不形成靛基质,能还原硝酸盐为亚硝酸盐。4

产酸产气,不分解甘露醇及水杨苷。在葡萄糖高层琼脂管中,由于分解葡萄糖产生的大量气体,可把培养基冲破为数段。在牛乳培养基中,能迅速分解乳糖,产酸产气,酪蛋白被酸凝固,形成凝块与乳清,凝块所产生的大量气体冲击,形成分散的海棉状碎块,并可将部分培养基冲至管口棉塞处,这种气势凶猛的现象,一般于培养6h后即可发生,称为“汹涌发酵现象”,是本菌特点之一。此外,产气荚膜杆菌能液化明胶,但不消化已凝固的蛋白质及血清,产生硫化氢,不形成靛基质,能还原硝酸盐为亚硝酸盐。4

致病性产气荚膜杆菌能产生多种外毒索(可分为12种,以α、β、γ等表示),有些外毒素本身就是酶。根据外毒素的性质和致病作用不同,可将该菌分为A、B、C,D、E、F 6型,其中对人致病的是A、C、和F型。A型主要引起气性坏疽和食物中毒,C型和F型可引起坏死性肠炎等。在各种毒素中,以α毒素(卵磷脂酶)最重要,它能分解细胞膜上的卵磷脂,损伤多种细胞的细胞膜,引起溶血、组织坏死、血管内皮细胞损伤,使血管通透性增高,透明质酸酶及胶原酶能破坏细胞间质,分解皮下组织和肌肉组织的胶原纤维,使组织崩解,有利于细菌及毒素的扩散,此外,还有蛋白酶、DNA酶;肠毒素等。5

分布范围产气荚膜杆菌广泛分布子空气、土壤、尘埃、垃圾、污水中,健康人肠道带菌率为2%-5%带菌人和动物均可污染食物,而成为污染源。6

主要危害产气荚膜杆菌是气性坏疽的主要病原菌,并可引起厌氧 性蜂窝织炎、泌尿系感染和食物中毒。存在于人粪及温血动物的粪便内,可作为粪便污染水体和土壤的指示菌。此菌具有芽胞,污染水体后存活时间较长,对氯等消毒剂有较强的抵抗力。如水体内未检出粪大肠菌群和粪链球菌而仅检出此菌,说明该水体以往曾有过粪便污染。产气荚膜杆菌作为判断土壤是否被粪便污染及污染程度的指示菌。通常用产气荚膜杆菌值表示。1

性蜂窝织炎、泌尿系感染和食物中毒。存在于人粪及温血动物的粪便内,可作为粪便污染水体和土壤的指示菌。此菌具有芽胞,污染水体后存活时间较长,对氯等消毒剂有较强的抵抗力。如水体内未检出粪大肠菌群和粪链球菌而仅检出此菌,说明该水体以往曾有过粪便污染。产气荚膜杆菌作为判断土壤是否被粪便污染及污染程度的指示菌。通常用产气荚膜杆菌值表示。1

防治原则预防气性坏疽除扩创外,早期可用多价抗毒素血清,同时应用青霉素等抗生素抑制细菌的生长。5

本词条内容贡献者为:

李丽霞 - 博士 - 西北农林科技大学

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国