LCD的类型

按照背光源的不同,LCD可以分为CCFL和LED两种。

误区:

许多用户认为液晶显示器可以分为LED和LCD,这种认识在某种程度上属于被广告误导了。

市面上所说的LED显示屏并不是真正意义上的LED显示屏,准确的说就是LED背光型液晶显示器,液晶面板依然是传统的LCD显示屏,从某种意义上来说,这多少含有欺诈的性质!韩国三星公司就曾被英国广告协会组织判为违反了该国的广告法,原因就在于其“LEDTV”液晶电视有误导消费者之嫌。对于液晶显示器来说,最重要的关键是其液晶面板和背光类型,而市面上的显示器的液晶面板一般采用TFT面板,是一样的,LED和LCD的区别仅仅是它们的背光类型不一样:LED背光和CCFL背光(也就是荧光灯),分别是二极管和冷阴极灯管。

LCD 即 Liquid Crystal Display 的首字母缩写,意为“液态晶体显示器”,即液晶显示器。而 LED 是指液晶显示器(LCD)中的一种,即以 LED(发光二极管)为背光光源的液晶显示器(LCD)。可见,LCD 是 包括 LED的。与 LED 相对应的实际上是 CCFL。

(1)CCFL指用CCFL(冷阴极荧光灯管)作为背光光源的液晶显示器(LCD)。

CCFL 的优势是色彩表现好,不足在于功耗较高。

(2)LED指用LED(发光二极管)作为背光光源的液晶显示器(LCD),通常意义上指 WLED(白光 LED)。

LED 的优势是体积小、功耗低,因此用 LED 作为背光源,可以在兼顾轻薄的同时达到较高的亮度。其不足主要是色彩表现比 CCFL 差,所以专业绘图 LCD 大都仍采用传统的 CCFL 作为背光光源。

技术参数(1)低成本一般而言,降低成本已成为企业赖以生存的重要法则。纵观 TFT- LCD 的发展历程,不难发现,增大玻璃基板尺寸、减少掩模版数量、提升基台产能和产品良率以及就近采购原材料等方式,是众多 TFT- LCD 生产企业不断努力的方向。

玻璃基板是生产 TFT- LCD 的重要原材料,其成本约占 TFT- LCD 总成本的 15% ~18%,从第一代线(300mm ×400mm)发展到如今的第十代线(2,850mm ×3,050mm),才经历了短短的二十年时间。然而,由于 TFT- LCD 用玻璃基板对化学组成、性能以及生产工艺条件都要求极高,使得全球的 TFT- LCD 用玻璃基板生产技术和市场长期以来都一直被美国康宁、日本旭硝子和电气硝子等少数几家企业所垄断。在市场发展的强烈推动下,我国大陆于 2007 年也开始积极参与到 TFT- LCD 用玻璃基板的研发和生产行列中,目前在国内已建成以合肥彩虹玻璃基板为代表的多条五代及以上的 TFT- LCD 玻璃基板生产线,并计划于 2011 年下半年启动两条 8.5 代高世代液晶玻璃基板生产线项目。这为我国大陆TFT- LCD 生产企业上游原材料本地化配套、大幅度降低制造成本提供了重要保障。

TFT 生产技术最为核心的部分是光刻工艺,它既是决定产品品质的重要环节,也是影响产品成本的关键部分。而在光刻工艺中,最受人们关注的就是掩模版,其质量在很大程度上决定了TFT- LCD 的品质,而其使用数量的减少可有效削减设备投资、缩短生产周期。随着 TFT 结构的变化和生产工艺的改进,其制造过程中使用掩模版的数量也在相应地减少。由此可见,TFT 生产工艺从早期的 8掩模版或 7掩模版光刻工艺发展到目前普遍采用的5掩模版或 4掩模版光刻工艺,大大地缩减了 TFT- LCD 生产周期和生产成本。

目前,4掩模版光刻工艺已成为业界主流,比如日本、韩国企业以及中国大陆的京东方等,均先后采用了 4掩模版光刻工艺。为了不断降低生产成本,人们一直在努力探索如何进一步减少光刻工艺流程中掩模版的使用数量。近年来,三星以及 LGD 等韩国企业在 3掩模版光刻工艺的开发上取得了突破性进展,并已宣告实现量产,但由于 3掩模版工艺技术难度大、良品率也较低,目前还在进一步的发展和完善中。从长远的发展来看,如果 Inkjet(喷墨)打印技术取得突破,实现无掩模制造才是人们追求的终极目标。

(2)高解析度为实现大面积高解析度的液晶显示,通常需要采用低阻抗金属材料、高性能开关元件以及高精细加工技术等手段。在低阻抗金属制作 TFT 总线上,目前研究和使用较多的材料是铝。通过围绕解决铝易形成小丘、化学腐蚀以及氧化等问题,先后报道了合金法 (如 Al- Cu、Al- Si、Al- Nd以及 Al- Ti 等) 和夹层法 (如 Mo/Al/Mo、Cr/Al/Cr以及 Ti/Al/Ti 等),合金法在工艺上相对比较简单,但材料的电阻率较高 。1998 年5 月,IBM 利用Al- Nd 合金作为栅电极,开发出 16 . 3 英寸超高解析度(200ppi)a- Si TFT 显示器,并已实现批量生产 。1999 年4月, 东 芝 推 出 的 20.8 英寸16- SVGA(3 , 200 ×2 , 400)a- Si TFT- LCD,可谓是代表了 a- Si TFT- LCD 在高解析度和高容量方面的最高水平。

根据 Display Search 在2011 年第三季度全球平 板 显 示 器 的 研 究 调 查 报 告 "QuarterlyWorldw ide Flat Pane l Dis play Fore cas t Re port" 中指出,在大尺寸液晶面板(>9.1 英寸)中平均每英寸像素(ppi)将从 2010 年的 88ppi,至 2015 年成长到 98ppi。而中小尺寸液晶面板(90% 或者90%-->10%的时间),通常是以毫秒(ms)为单位。要说清这一点我们还要从人眼对动态图像的感知谈起。人眼存在“视觉残留”的现象,高速运动的画面在人脑中会形成短暂的印象。动画片、电影等一直到现在最新的游戏正是应用了视觉残留的原理,让一系列渐变的图像在人眼前快速连续显示,便形成动态的影像。人能够接受的画面显示速度一般为每秒24张,这也是电影每秒24帧播放速度的由来,如果显示速度低于这一标准,人就会明显感到画面的停顿和不适。按照这一指标计算,每张画面显示的时间需要小于40ms。这样,对于液晶显示器来说,响应时间40ms就成了一道坎,高于40ms的显示器便会出现明显的画面闪烁现象,让人感觉眼花。要是想让图像画面达到不闪的程度,则就最好要达到每秒60帧的速度。

我用一个很简单的公式算出相应反应时间下的每秒画面数如下:

响应时间30ms=1/0.030=每秒约显示 33 帧画面

响应时间25ms=1/0.025=每秒约显示 40 帧画面

响应时间16ms=1/0.016=每秒约显示 63 帧画面

响应时间12ms=1/0.012=每秒约显示 83 帧画面

响应时间8ms=1/0.008=每秒约显示 125 帧画面

响应时间4ms=1/0.004=每秒约显示 250 帧画面

响应时间3ms=1/0.003=每秒约显示 333 帧画面

响应时间2ms=1/0.002=每秒约显示 500 帧画面

响应时间1ms=1/0.001=每秒约显示1000 帧画面

提示:通过上面的内容我们了解到了响应时间与画面帧数的关系。由此看来响应时间是越短越好。当时液晶市场刚启动时响应时间最低的接受范围是35ms,主要是以EIZO为代表的产品,后来明基的FP系列推出来到25ms,从33帧到40帧基本上感觉不出来,真正有质的变化是16ms,每秒显示63帧,以能应付电影,一般游戏的要求,所以16ms也不算过时,随着面板技术的提高,明基和优派就开始了速度之争,优派从8ms,4ms一直发布到1ms,可以说1ms是LCD速度之争的终节者。对于游戏发烧友来说快1ms就意味意CS的枪法会更准,至少是心理上是这样的,这样的客户就要推荐VX系列显示器.但大家销售时要注意灰度响应,全彩响应的文字区别,有时可能灰阶8ms和全彩5ms说的是一个意思,就和我们以前卖CRT时,我们说点距是.28,LG就非要说他的是.21,水平点距却忽略不谈,其实两者说的是一个意思,LG又搞出来一个锐度达1600:1,这也是一个概念的炒作,大家用的屏基本上就哪几家,哪会只有LG一家做到1600:1,而大家都停留在450:1的水平呢?一说消费者就明折了锐度和对比度的意思了,好比是AMD的PR值一样,没有实质意义。

(5)可视角度LCD的可视角度是一个让人头疼的问题,当背光源通过偏极片、液晶和取向层之后,输出的光线便具有了方向性。也就是说大多数光都是从屏幕中垂直射出来的,所以从某一个较大的角度观看液晶显示器时,便不能看到原本的颜色,甚至只能看到全白或全黑。为了解决这个问题,制造厂商们也着手开发广角技术,到目前为止有三种比较流行的技术,分别是:TN+FILM、IPS(IN-PLANE -SWITCHING)和MVA(MULTI-DOMAIN VERTICAL alignMENT)。

TN+FILM这项技术就是在原有的基础上,增加一层广视角补偿膜。这层补偿膜可以将可视角度增加到150度左右,是一种简单易行的方法,在液晶显示器中大量的应用。不过这种技术并不能改善对比度和响应时间等性能,也许对厂商而言,TN+FILM并不是最佳的解决方案,但它的确是最廉价的解决方法,所以大多数台湾厂商都用这种方法打造15寸液晶显示器。

IPS(IN-PLANE -SWITCHING,板内切换)技术,号称可以让上下左右可视角度达到更大的170度。IPS技术虽然增大了可视角度,但采用两个电极驱动液晶分子,需要消耗更大的电量,这会让液晶显示器的功耗增大。此外致命的是,这种方式驱动液晶分子的响应时间会比较慢。

MVA(MULTI-DOMAIN VERTICAL alignMENT,多区域垂直排列)技术,原理是增加突出物来形成多个可视区域。液晶分子在静态的时候并不是完全垂直排列,在施加电压后液晶分子成水平排列,这样光便可以通过各层。MVA技术将可视角度提高到160度以上,并且提供比IPS和TN+FILM更短的响应时间。这项技术是富士通公司开发的,台湾奇美(在大陆奇丽是奇美的子公司)和台湾友达获得授权使用此技术。优派的VX2025WM即是此类面板的代表作,水平,垂直可视角度均为175度,基本无视觉死角,并且还承诺无亮点;可视角度分为平行和垂直可视角度,水平角度是以液晶的垂直中轴线为中心,向左和向右移动,可以清楚看到影像的角度范围。垂直角度是以显示屏的平行中轴线为中心,向上和向下移动,可以清楚看到影像的角度范围。可视角度以“度”为单位,比较常用的标注形式是直接标出总水平、垂直范围,如:150/120度,目前最低的可视角度为120/100度(水平/垂直),低于这个值则不能接受,最好能达到150/120度以上。

国内电脑市场各种品牌的纯平显示器之间强烈的竞争,各个商家都想在纯平这块大蛋糕上分得最大的份额。而当人们像当初搬15英寸显示器一样把纯平买回家后。我们不仅要问:下一代显示器的热点是什么呢?矛头直指液晶显示器。液晶显示器具有图像清晰精确、平面显示、厚度薄、重量轻、无辐射、低能耗、工作电压低等优点。

工作原理我们很早就知道物质有固态、液态、气态三种型态。液体分子质心的排列虽然不具有任何规律性,但是如果这些分子是长形的(或扁形的),它们的分子指向就可能有规律性。于是我们就可将液态又细分为许多型态。分子方向没有规律性的液体我们直接称为液体,而分子具有方向性的液体则称之为“液态晶体”,又简称“液晶”。液晶产品其实对我们来说并不陌生,我们常见到的手机、计算器都是属于液晶产品。液晶是在1888年,由奥地利植物学家莱尼茨尔(Reinitzer)发现的,是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物。一般最常用的液晶型态为向列型液晶,分子形状为细长棒形,长宽约1nm~10nm,在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源ON/OFF下产生明暗的区别,依此原理控制每个像素,便可构成所需图像。

液晶显示的原理是液晶在不同电压的作用下会呈现不同的光特性.液晶在物理上分成两大类,一类是无源Passive的(也称被动式),这类液晶本身不发光,需要外部提供光源,根据光源位置,又可以分为反射式和透射式两种.Passive液晶显示的成本较低,但是亮度和对比度不大,而且有效视角较小,彩色无源液晶显示的色饱和度较小,因而颜色不够鲜艳. 另一类是有电 源的,主要是TFT (Thin Film Transitor).每个液晶实际上就是一个可以发光的晶体管,所以严格地说不是液晶.液晶显示屏就是由许多液晶排成阵列而构成的,在单色液晶显示屏中,一个液晶就是一个象素,而在彩色液晶显示屏中则每个象素由红绿蓝三个液晶共同构成.同时可以认为每个液晶背后都有个8位的寄存器,寄存器的值决定着三个液晶单元各自的亮度,不过寄存器的值并不直接驱动三个液晶单元的亮度,而是通过一个”调色板”来访问. 为每个象素都配备一个物理的寄存器是不现实的,实际上只配备一行的寄存器,这些寄存器轮流连接到每一行象素并装入该行内容,将所有象素行都驱动一遍就显示一个完整的画面(Frame).

液晶从形状和外观看上去都是一种液体,但它的水晶式分子结构又表现出固体的形态。像磁场中的金属一样,当受到外界电场影响时,其分子会产生精确的有序排列;如对分子的排列加以适当的控制,液晶分子将会允许光线穿透;光线穿透液晶的路径可由构成它的分子排列来决定,这又是固体的一种特征。液晶是一种有机复合物,由长棒状的分子构成。在自然状态下,这些棒状分子的长轴大致平行。液晶屏(Liquid Crystal Display,以下简称LCD)第一个特点是必须将液晶灌入两个列有细槽的平面之间才能正常工作。这两个平面上的槽互相垂直(90度相交),也就是说,若一个平面上的分子南北向排列,则另一平面上的分子东西向排列,而位于两个平面之间的分子被强迫进入一种90度扭转的状态。由于光线顺着分子的排列方向传播,所以光线经过液晶时也被扭转90度。但当液晶上加一个电压时,分子便会重新垂直排列,使光线能直射出去,而不发生任何扭转。LCD的第二个特点是它依赖极化滤光片和光线本身,自然光线是朝四面八方随机发散的,极化滤光片实际是一系列越来越细的平行线。这些线形成一张网,阻断不与这些线平行的所有光线,极化滤光片的线正好与第一个垂直,所以能完全阻断那些已经极化的光线。 只有两个滤光片的线完全平行,或者光线本身已扭转到与第二个极化滤光片相匹配,光线才得以穿透。LCD正是由这样两个相互垂直的极化滤光片构成,所以在正常情况下应该阻断所有试图穿透的光线。但是,由于两个滤光片之间充满了扭曲液晶,所以在光线穿出第一个滤光片后,会被液晶分子扭转90度,最后从第二个滤光片中穿出。另一方面,若为液晶加一个电压,分子又会重新排列并完全平行,使光线不再扭转,所以正好被第二个滤光片挡住。以Synaptics TDDI技术为例,是将触摸控制器和显示驱动器整合到了单一芯片中,这减少了组件数量,简化了设计。ClearPad 4291支持混合多点内嵌式设计,因利用了液晶显示器(LCD)中的已有层,因而无需分立式触控传感器。ClearPad 4191又前进了一步,利用了LCD中已有的电极,因此实现了更加简洁的系统架构。这两款解决方案都使触控屏更薄、显示器更明亮,有助于改进智能手机和平板电脑设计的整体美学效果。对于反射式的TN(扭转向列型 Twisted Nematic)液晶显示器其构造由如下几层组成:极化滤光片、玻璃、相互绝缘又透明的纵横两组电极、液晶体、电极、玻璃、极化滤光片、反射片。1

(1)被动矩阵式TN-LCD、STN-LCD和DSTN-LCD之间的显示原理基本相同,不同之处是液晶分子的扭曲角度有些差别。下面以典型的TN-LCD为例,向大家介绍其结构及工作原理。

在厚度不到1厘米的TN-LCD液晶显示屏面板中,通常是由两片大玻璃基板,内夹着彩色滤光片、配向膜等制成的夹板,外面再包裹着两片偏光板,它们可决定光通量的最大值与颜色的产生。彩色滤光片是由红、绿、蓝三种颜色构成的滤片,有规律地制作在一块大玻璃基板上。每一个像素是由三种颜色的单元(或称为子像素)所组成。假如有一块面板的分辨率为1280×1024,则它实际拥有3840×1024个晶体管及子像素。 每个子像素的左上角(灰色矩形)为不透光的薄膜晶体管,彩色滤光片能产生RGB三原色。每个夹层都包含电极和配向膜上形成的沟槽,上下夹层中填充了多层液晶分子(液晶空间不到5×10-6m)。在同一层内,液晶分子的位置虽不规则,但长轴取向都是平行于偏光板的。另一方面,在不同层之间,液晶分子的长轴沿偏光板平行平面连续扭转90度。其中,邻接偏光板的两层液晶分子长轴的取向,与所邻接的偏光板的偏振光方向一致。在接近上部夹层的液晶分子按照上部沟槽的方向来排列,而下部夹层的液晶分子按照下部沟槽的方向排列。最后再封装成一个液晶盒,并与驱动IC、控制IC与印刷电路板相连接。

在正常情况下光线从上向下照射时,通常只有一个角度的光线能够穿透下来,通过上偏光板导入上部夹层的沟槽中,再通过液晶分子扭转排列的通路从下偏光板穿出,形成一个完整的光线穿透途径。而液晶显示器的夹层贴附了两块偏光板,这两块偏光板的排列和透光角度与上下夹层的沟槽排列相同。当液晶层施加某一电压时,由于受到外界电压的影响,液晶会改变它的初始状态,不再按照正常的方式排列,而变成竖立的状态。因此经过液晶的光会被第二层偏光板吸收而整个结构呈现不透光的状态,结果在显示屏上出现黑色。当液晶层不施任何电压时,液晶是在它的初始状态,会把入射光的方向扭转90度,因此让背光源的入射光能够通过整个结构,结果在显示屏上出现白色。为了达到在面板上的每一个独立像素都能产生你想要的色彩,多个冷阴极灯管必须被使用来当作显示器的背光源。

(2)主动矩阵式TFT-LCD液晶显示器的结构与TN-LCD液晶显示器基本相同,只不过将TN-LCD上夹层的电极改为FET晶体管,而下夹层改为共通电极。

TFT-LCD液晶显示器的工作原理与TN-LCD却有许多不同之处。TFT-LCD液晶显示器的显像原理是采用“背透式”照射方式。当光源照射时,先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子来传导光线。由于上下夹层的电极改成FET电极和共通电极,在FET电极导通时,液晶分子的排列状态同样会发生改变,也通过遮光和透光来达到显示的目的。但不同的是,由于FET晶体管具有电容效应,能够保持电位状态,先前透光的液晶分子会一直保持这种状态,直到FET电极下一次再加电改变其排列方式为止。

特点(1)低压微功耗

(2)外观小巧精致,厚度只有6.5~8mm

(3)被动显示型(无眩光,不刺激人眼,不会引起眼睛疲劳)

(4)显示信息量大(因为像素可以做得很小)

(5)易于彩色化(在色谱上可以非常准确的复现)

(6)无电磁辐射(对人体安全,利于信息保密)

(7)长寿命(这种器件几乎没有什么劣化问题,因此寿命极长,但是液晶背光寿命有限,不过背光部分可以更换)

优点(1)由于CRT显示器是靠偏转线圈产生的电磁场来控制电子束的,而由于电子束在屏幕上又不可能绝对定位,所以CRT显示器往往会存在不同程度的几何失真,线性失真情况。而LCD由于其原理问题不会出现任何的几何失真,线性失真,这也是一大优点。

(2)与传统CRT相比液晶在环保方面也表现的不错,这是因为LCD内部不存在象CRT那样的高压元器件,所以其不至于出现由于高压导致的x射线超标的情况,所以其辐射指标普遍比CRT要低一些。

(3)LCD与传统CRT相比最大的优点还是在于耗电量和体积,对于传统17寸CRT来讲,其功耗几乎都在80W以上,而17寸液晶的功耗大多数都在40W上下,这样算下来,液晶在节能方面可谓优势明显。

LCD投影机LCD液晶投影机是液晶显示技术和投影技术相结合的产物,它利用了液晶的电光效应,通过电路控制液晶单元的透射率及反射率,从而产生不同灰度层次及多达1670万种色彩的靓丽图像。LCD投影机的主要成像器件是液晶板。LCD投影机的体积取决于液晶板的大小,液晶板越小,投影机的体积也就越小。

根据电光效应,液晶材料可分为活性液晶和非活性液晶两类,其中活性液晶具有较高的透光性和可控制性。液晶板使用的是活性液晶,人们可通过相关控制系统来控制液晶板的亮度和颜色。与液晶显示器相同,LCD投影机采用的是扭曲向列型液晶。LCD投影机的光源是专用大功率灯泡,发光能量远远高于利用荧光发光的CRT投影机,所以LCD投影机的亮度和色彩饱和度都高于CRT投影机。LCD投影机的像元是液晶板上的液晶单元,液晶板一旦选定,分辨率就基本确定了,所以LCD投影机2调节分辨率的功能要比CRT投影机差。

LCD投影机按内部液晶板的片数可分为单片式和三片式两种,现代液晶投影机大都采用3片式LCD板。三片式LCD投影机是用红、绿、蓝三块液晶板分别作为红、绿、蓝三色光的控制层。光源发射出来的白色光经过镜头组后会聚到分色镜组,红色光首先被分离出来,投射到红色液晶板上,液晶板“记录”下的以透明度表示的图像信息被投射生成了图像中的红色光信息。绿色光被投射到绿色液晶板上,形成图像中的绿色光信息,同样蓝色光经蓝色液晶板后生成图像中的蓝色光信息,三种颜色的光在棱镜中会聚,由投影镜头投射到投影幕上形成一幅全彩色图像。三片式LCD投影机比单片式LCD投影机具有更高的图像质量和更高的亮度。LCD投影机体积较小、重量较轻,制造工艺较简单,亮度和对比度较高,分辨率适中,LCD投影机占有的市场份额约占总体市场份额的70%以上,是市场上占有率最高、应用最广泛的投影机。

外接支架(1)理念由于LCD自有的支架是固定不变的。使用过程中那个难免会有些不便及舒适度差,爱格升支架为全球领先LCD支架生产研发工厂。

(2)主要系列爱格升数字显示器安装解决方案包括壁挂式和台式安装支臂支架、台式支架、移动推车、落地支架、转轴和垂直升降支架等。

|| ||

LCD design3

解决办法 第一招:检查显示器与显卡的连线是否松动。接触不良会导致出现“杂波”、“杂点”状的花屏是最常见的现象。

第一招:检查显示器与显卡的连线是否松动。接触不良会导致出现“杂波”、“杂点”状的花屏是最常见的现象。

第二招:检查显卡是否过度超频。若显卡过度超频使用,一般会出现不规则、间断的横纹。这时,应该适当降低超频幅度。注意,首先要降低显存频率。

第三招:检查显卡的质量。若是更换显卡后出现花屏的问题,且在使用第一、二招未能奏效后,则应检查显卡的抗电磁干扰和电磁屏蔽质量是否过关。具体办法是:将一些可能产生电磁干扰的部件尽量远离显卡安装(如硬盘),再看花屏是否消失。若确定是显卡的电磁屏蔽功能不过关,则应更换显卡,或自制屏蔽罩。

第四招:检查显示器的分辨率或刷新率是否设置过高。液晶显示器的分辨率一般低于CRT显示器,若超过厂家推荐的最佳分辨率,则有可能出现花屏的现象。

第五招:检查是否安装了不兼容的显卡驱动程序。这种情况一般容易被忽视,因为显卡驱动程序的更新速度越来越快(尤其是NVIDIA显卡),有些用户总是迫不及待地安装最新版本的驱动。事实上,有些最新驱动程序要么是测试版本、要么是针对某一专门显卡或游戏进行优化的版本,使用这类驱动有时可能导致花屏的出现。所以,推荐大家尽量使用经过微软认证的驱动程序,最好使用显卡厂家提供的驱动。

第六招:若使用以上五招后,仍然不能解决问题,则有可能是显示器的质量问题。此时,请更换其他显示器进行测试。

友情提醒:显示器厂商一般都有售后服务热线,而且很多都是免费的,大家可以合理利用下。^_^

最大颜色数虽然LCD的产品说明中都写有“最大颜色数”,但似乎留意到该项的人并不是很多。因为现如今几乎所有产品都能够拥有1600万色的显示能力,所以应该没人会对此有所不满。但是,一个“最大颜色数”中却存在着意想不到的陷阱。

PC用LCD的理想目标,是能够完全显示PC输出的RGB每通道8bit(共计3*8bit=24bit)、既Full Color数据。RGB每通道8bit就意味着需要具备显示1677万色的能力。计算方法如下:

8bit=2^8=256色

256色(R)×256色(G)×256色(B)=16,777,216色

16,777,216色≒约1677万色

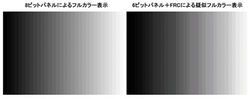

希望您记住两点。第一点, 非所有主流LCD都能够实现1677万色显示。第二,1677万色显示的实现方式并不相同。目前消费级LCD的最大颜色数和实现方式主要有如图几种:

非所有主流LCD都能够实现1677万色显示。第二,1677万色显示的实现方式并不相同。目前消费级LCD的最大颜色数和实现方式主要有如图几种:

真正意义上实现1677万色显示的LCD,只有使用8bit驱动、显示RGB每通道8bit数据的产品,既表格中的第1类产品。与原生8bit显示相对,表中的第2和第3类产品则是所谓的“伪Full Color”显示,在降低生产成本的同时,理论上颜色的表现力要劣于8bit驱动的面板。

在产品性能标识上,第3类产品因其颜色数为约1619万色/约1620万色比较易于辨别。但第1、2类产品因为颜色数都是约1677万色,比较难以区分。因为前者在画质表现上具有优势,所以如果需要用于图像处理等领域,选择时就要特别留意。

在这里插一句,液晶电视和商用领域所使用的LCD中有些产品是使用10bit驱动的液晶面板生产的。理论上可以显示1,073,741,824色(约10亿7300万色)。因为需要配合10bit输出的图形设备和专业的软件使用,所以在PC领域还远远说不上普及。

下面简单说说FRC这个东西。所谓FRC(Frame Rate Control)是指利用人眼的视觉暂留特性,通过操控画面刷新频率(Frame Rate),在视觉上增加颜色数量的技术。打个简单的比方,如果用很高的频率交叉显示“白色”和“红色”,那么在人眼看来就成了“粉色”。

具体到“6bit驱动面板+FRC”的LCD,液晶面板能够显示的颜色数只有可怜的6bit(2^6=64)^3=262,144色。此时让FRC作用于每个RGB通道,通过改变液晶显示每个颜色的间隔,在每两种颜色中间再生成3种伪色(4bit驱动FRC)。以此,可以为RGB每通道都增加189种伪颜色((6bit-1)×3=189色)。把这189种颜色加上,就能实现(2^6+189)^3=16,194,277色(≒约1619万色/约1620万色)的显示。

采用新一代FRC技术的产品在逐渐增多。通过比传统FRC技术更多的bit数来生成更多的伪色,再从中选出“Full Color”范围内的其他颜色,来实现1677万色显示。

话说回来,影响画质的因素不只有液晶面板一项, 其他因素(图像处理芯片)对画面的影响也非常大。因此“8bit驱动”和“6bit驱动+FRC”两种显示方式之间的差距有时候会比较难以分辨。通过明暗线性变化的灰阶图来区别,应该会比较明显。这种性质,无论是在静止图像中,还是在视频、游戏应用中都相同。

其他因素(图像处理芯片)对画面的影响也非常大。因此“8bit驱动”和“6bit驱动+FRC”两种显示方式之间的差距有时候会比较难以分辨。通过明暗线性变化的灰阶图来区别,应该会比较明显。这种性质,无论是在静止图像中,还是在视频、游戏应用中都相同。

大于8bit的LUT

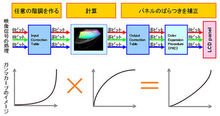

虽然前面写道“6bit驱动+FRC画质不如8bit驱动好”,但也不能因此一概而论地说8bit驱动面板的颜色数和色阶显示就一定好。在提升LCD颜色表现力的过程中,Lookup table(略作LUT)起着举足轻重的地位。

所谓LUT,就是指将某些运算的结果事先存储的列表。在某个系统中,当发生某些特定的运算时,通过查表取得事先计算好的结果,可以大幅提高效率。(注:有点类似于我们熟悉的乘法口诀。)

具体到LCD中的LUT的话,就是将从PC端取得的信号(RGB各8bit),和输出到LCD端的输出信号(RGB各8bit)事先进行计算并一一映射的功能。廉价液晶通常使用8bit的LUT,而注重颜色表现能力的液晶则通常使用10bit、12bit等大于8bit的LUT,在输入、输出信号之间的映射过程中,也采用10bit以上的内部计算精度。

先从大于8bit的LUT的效能说起。比如, 某产品介绍中标有“约1677万色(10亿6433万色中)”,就说明该产品具有RGB各10bit的LUT(1024^3=10亿6433万色)。具体来说,显示器会先将从PC端输入的RGB各8bit信号提升至显示器内部处理用的10bit信号,再按照10bit的LUT查找最合适的8bit输出值,进行显示输出。因此,Gamma曲线可以更加接近理论曲线,banding、色相偏移等问题的发生大幅度地减少。若是12bit LUT,则是从680亿种颜色中选取合适的1677万色,比10bit LUT的颜色还原能力更加优秀。

某产品介绍中标有“约1677万色(10亿6433万色中)”,就说明该产品具有RGB各10bit的LUT(1024^3=10亿6433万色)。具体来说,显示器会先将从PC端输入的RGB各8bit信号提升至显示器内部处理用的10bit信号,再按照10bit的LUT查找最合适的8bit输出值,进行显示输出。因此,Gamma曲线可以更加接近理论曲线,banding、色相偏移等问题的发生大幅度地减少。若是12bit LUT,则是从680亿种颜色中选取合适的1677万色,比10bit LUT的颜色还原能力更加优秀。

接下来说说将RGB各8bit输入信号提升至显示器内部10bit以上的精度的处理运算。就算LUT只有10bit或12bit,若采用14bit或16bit的计算处理精度依旧可以获得更好的结果。可能有人会怀疑,反正最终输出也只有8bit,是否有必要采用那么高的计算精度。但我要说的是,要展现正确的图像暗部,显示器内部的处理精度是非常重要的。简单说,内部处理的精度越高,暗部的Gamma曲线就越接近理论曲线。

纵观当今的液晶显示器,就算是比较廉价的产品中,采用10bit LUT的产品也越来越多。但是,运算精度超过LUT精度的依旧仅限于少数高端产品。特别是12bit LUT+14/16bit内部运算的超高精度仅见于带有颜色管理的高端LCD。

实际上,8bit LUT+8bit运算产品和10bit以上LUT+10bit以上运算精度的产品之间的差异有时意外的明显。具备这个等级精度的高端产品通常也带有高性能的图像处理器,比起画质参差不齐的入门级产品,画质的差别就更加明显了。在显示灰阶时,具备高精度LUT/高精度计算的产品在暗部表现通常更加平滑。此类产品的banding和色相偏移几乎为0,灰阶过渡自然, 对比度也更加稳定。追求颜色还原性能的用户自然不必说,对画质稍微有些追求的用户,也推荐选购具备10bit LUT的产品。

对比度也更加稳定。追求颜色还原性能的用户自然不必说,对画质稍微有些追求的用户,也推荐选购具备10bit LUT的产品。

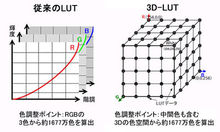

精度更高的3D-LUT

一些Hi-End级的LCD采用了下一代的LUT──3D-LUT。在传统的LUT中,RGB每个通道都有单独的LUT,当需要表现某个颜色的时候,需要分别参照RGB每个颜色的LUT,使用从每个LUT中获得的RGB颜色计算需要显示的颜色。

而3D-LUT则将RGB三个颜色混合成为一个立体的LUT(可以理解为XYZ轴分别是RGB的立方体)。因为LUT上具有RGB混合后的中层灰度,所以在中层灰度的表现性和Gray scale的正确性上具有进步。

以EIZO的宽屏液晶显示器为例,ColorEdge CG242W就采用了3D-LUT。比起传统LUT,这款产品在中层灰度的测定值和理论值之间相差极小。

3D-LUT在颜色管理环境中进行颜色空间转换时也能发挥其威力。将某个颜色空间中的1677万种颜色转换成其他颜色空间的时候,可以将源空间的损失降到最低,进行高精度的转换。不仅如此,由于在RGB混合(加法混色)的还原性上有所进步,在调整亮度、色度、色相的图像编辑过程中,可以将用户对各种参数的调节线性反应到显示上。这点恐怕是最为重视颜色还原的颜色管理LCD最为重要的特性。

综上,液晶面板的驱动bit数、LUT和内部计算精度在很大程度上影响着液晶的颜色还原。就算各项性能指标相同的显示器(注:指同为1677万色),实际进行对比之后有时也会发现很大的不同。所以,显示器的性能决不是一张说明书所能够说得清的,所以在此我再次建议您在选购前进行实际考察与对比。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国