简介

钚是天然存在于自然界中质量最重的原子。它最稳定的同位素是钚-244,半衰期约为八千万年,足够使钚以微量存在于自然环境中。

钚最重要的同位素是钚-239,半衰期为2.41万年,常被用来制造核子武器。钚-239和钚-241都易于裂变,即它们的原子核可以在慢速热中子撞击下产生核分裂,释出能量、伽马射线以及中子辐射,从而形成核连锁反应,并应用在核武器与核反应堆上。钚-238的半衰期为88年,并放出α粒子。它是放射性同位素热电机的热量来源,常用于驱动太空船。钚-240自发裂变的比率很高,容易造成中子通量激增,因而影响了钚作为核武及反应器燃料的适用性。分离钚同位素的过程成本极高又耗时费力,因此钚的特定同位素时几乎都是以特殊反应合成。

1940年,格伦·西奥多·西博格和埃德温·麦克米伦首度在柏克莱加州大学实验室,以氘撞击铀-238而合成钚元素。麦克米伦将这个新元素取名Pluto(意为冥王星),西博格便开玩笑提议定其元素符号为Pu(音类似英语中表嫌恶时的口语“pew”)。科学家随后在自然界中发现了微量的钚。二次大战时曼哈顿计划则首度将制造微量钚元素列为主要任务之一,曼哈顿计划后来成功研制出第一个原子弹。1945年7月的第一次核试验“三一试验”,以及第二次、投于长崎市的“胖子原子弹”,都使用了钚制作内核部分。关于钚元素的人体辐射实验研究并在未经受试者同意之下进行,二次大战期间及战后都有数次核试验相关意外,其中有的甚至造成伤亡。核能发电厂核废料的清除,以及冷战期间所打造的核武建设在核武裁减后的废用,都延伸出日后核武扩散以及环境等问题。非陆上核试验也会释出残余的原子尘,现已依《部分禁止核试验条约》明令禁止。1

特性物理性质钚和多数金属一样具银灰色外表,又与镍特别相似,但它在氧化后会迅速转为暗灰色(有时呈黄色或橄榄绿),而将其氧化后,会产生一定的热能。钚在室温下以α型存在,是元素最普遍的结构型态(同素异形体),质地如铸铁般坚而易脆,但与其他金属制成合金后又变得柔软而富延展性。钚和多数金属不同,它不是热和电的良好导体。它的熔点很低(640 °C),而沸点异常的高(3327 °C)。

钚最普遍释放的电离辐射类型是α粒子发射(即释放出高能的氦原子核)。最典型的一种核子武器核心即是以5公斤(约12.5×1024个)钚原子构成。由于钚的半衰期为24100年,故其每秒约有11.5×1012个钚原子产生衰变,发射出5.157 MeV的α粒子,相当于9.68瓦特能量。α粒子的减速会释放出热能,使触摸时感觉温暖。

电阻率是表物质所能抵抗电流流经强度的物理量。钚室温时的电阻率比一般金属高很多,而且钚和多数金属相反,其电阻率随温度降低而提高[9]。但近期研究指出,当温度降至100K以下时,钚的电阻率会急遽降低。电阻率由于辐射损伤,会在20K之后逐渐提高,速率因同位素结构而异。

钚具有自发辐射性质,使得晶体结构产生疲劳,即原有秩序的原子排列因为辐射而随时间产生紊乱。然而,当温度上升超过100K时,自发辐射也能导致退火,削弱疲劳现象。

钚和多数金属不同:它的密度在熔化时变大(约2.5%),但液态金属的密度又随温度呈线性下降。另外,接近熔点时,钚的液态金属具有很高的黏性和表面张力(相较于其他金属)。2

同核异构体在一般情况下,钚有六种同素异形体,并在高温、限定压力范围下有第七种(ζ)存在[12]。这些同素异形体的内能相近,但拥有截然不同的密度和晶体结构。因此钚对温度、压力以及化学性质的变化十分敏感,各同素异形体的体积并随相变而具有极大差异性。密度因同核异构体而异,范围自16.00 g/cm3到19.86 g/cm3不等。

诸多同素异形体的存在,造成钚的状态易变,使钚元素的制造变得非常困难。例如,α型存在于室温的纯钚中。它和铸铁有许多相似加工后性质,但只要稍微提高温度,便会转成具有可塑性和可锻造性的β型。造成钚复杂相图的背后因素迄今仍未被完整解惑。α型属于低对称性的单斜结构,因此促成它的易碎性、强度、压缩性及低传导性。

核分裂钚是一种具放射性的锕系金属。它的5f电子是离域和定域之间的过渡界线;钚因此常被认为是最复杂的元素之一。它的同位素钚-239是三个最重要的易裂变同位素之一(另外二者为铀-233和铀-235);钚-241也具有高度易裂变性。所谓的具“易裂变性”(fissile),是指同位素的原子核受到慢中子撞击后,能够产生核分裂,并另释放出足以支持核连锁反应、进一步促使原子核分裂的中子。

同位素与人造元素钚有二十种放射性同位素。其中寿命最长的有钚-244(半衰期为8080万年)、钚-242(半衰期为373300年)及钚-239(半衰期为24110年)。其余的放射性同位素半衰期都低于7000年。钚也有八种亚稳态,但状态并不稳定、半衰期都不超过一秒。

钚的同位素的质量数范围从228到247不等。其中质量数低于钚-244(最稳定的同位素)的同位素,主要的衰变方式是自发裂变和α衰变,衰变产物通常生成铀(92个质子)和镎(93个质子)的同位素(忽略裂变过程产生之二子核的大范围)。质量数大于钚-244的同位素则以β衰变为主要衰变方式,衰变产物多为镅(95个质子)。钚-241是镎衰变系的母同位素,透过β粒子或电子放射衰变成镅-241。

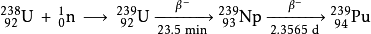

钚-238和钚-239是最普遍的人造同位素。钚-239是使用铀(U)和中子(n),并以镎(Np)作为中间体,产生β衰变(β),透过下列反应合成:

铀-235裂变中的中子被铀-238原子核俘获、形成铀-239;β衰变将一个中子转变成质子,形成镎-239(半衰期为2.36日),另一次β衰变则形成钚-239[18]。合金管工程的学者曾在1940年推导出此反应式。

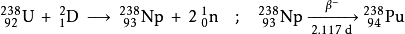

钚-238是以氘核(D,重氢的原子核)撞击铀-238,透过下列反应合成:

在此反应过程中,一个氘核撞击铀-238,生成两个中子和镎-238;镎-238再发射负β粒子、产生自发衰变,形成钚-238。

衰变热与裂变性质钚同位素会发生放射性衰变,释放出衰变热。不同的同位素,单位质量所释出的热量也有所差异。衰变热的单位通常以“瓦特/公斤”或“毫瓦特/公克”计。所有同位素在衰变时都会释放出微弱的伽马射线。

混合物与化学性质室温时,纯钚金属是银灰色、但因氧化而锈蚀[7]。钚在水溶液中形成四种离子氧化态:

Pu(III) — Pu3+(蓝紫色)

Pu(IV) — Pu4+(黄棕色)

Pu(V) — PuO2+(粉红色)

Pu(VI) — PuO22+(粉桔色)

Pu(VII) — PuO53−(绿色)–七价离子较稀有

钚溶液所呈现的颜色决定于氧化态和酸阴离子的性质。钚的酸阴离子种类影响了错合(原子与中心原子结合)的程度。3

应用原子弹同位素钚-239是核武器中最重要的裂变成分。将钚核置入反射体(质 量数大的物质的反射层)中,能使逃逸的中子再反射回弹心,减少中子的损失,进而降低钚达到临界质量的标准量:从原需16公斤的钚,可减少至10公斤,即一个直径约10公分的球体的量。它的临界质量约仅有铀-235的三分之一。

量数大的物质的反射层)中,能使逃逸的中子再反射回弹心,减少中子的损失,进而降低钚达到临界质量的标准量:从原需16公斤的钚,可减少至10公斤,即一个直径约10公分的球体的量。它的临界质量约仅有铀-235的三分之一。

曼哈顿计划期间制造的“胖子原子弹”型钚弹,为了达到极高的密度而选择使用易爆炸、压缩的钚,再结合中心中子源,以刺激反应进行、提高反应效率。因此,钚弹只需6.2公斤钚便可达到爆炸当量,相当于2万吨的三硝基甲苯(TNT)(参见核武器设计)。在理想假设中,仅仅4公斤的钚原料(甚至更少),只要搭配复杂的装配设计,就可制造出一个原子弹。

核废料一般轻水反应堆所产生的核废料中含有钚,但为钚-242、钚-239和钚-238的混合物。它的浓度不足以制作成核武器,不过可以改用作一次性的混氧燃料(MOX fuel)。在反应堆中以慢速热中子放射线照射钚时,会偶然发生中子俘获,而增加钚-242和钚-240的量。因此反应进行到第二轮之后,钚只能和快中子反应堆反应、消耗。在反应器中没有快中子时(普遍情况下),剩余的钚通常会被遗弃,形成寿命长、处理棘手的核废料成分。

能源与热源同位素钚-238的半衰期为87.74年。它会放出大量热能,伴随着低能的伽马和自发裂变射线/粒子。它是α辐射体,同时具有高辐射能及低穿透性,故仅需低度防护措施。单一纸张就可以抵挡钚-238所放射出的α粒子;同时,每公斤的钚-238可产生约570瓦特热能。以上特性使钚-238适宜用于制作放射性同位素热电机。4

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国