简介

载流导体在其周围空间建立磁场,并且相互平行的两载流导线间存在着相对吸引力。不仅载流同向电流的两导线间存在着相对吸引力,若导体是液体或等离子体时,则由于离子的运动所产生的磁场可使导体产生收缩。犹如其表面受到外来向内的压力。导体的的这种收缩称为箍缩效应。

分类Z—箍缩1.原理

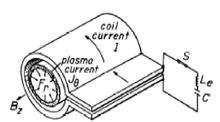

Z箍缩又称Z-Pinch,就是等离子体在轴向(Z方向)强大电流产生的洛仑兹力作用下,在径向(R方向)形成的自箍缩效应4。

电荷将产生沿导线径向向心的加速度,其结果是引起电荷束流的自箍缩。当电流足够强时,这种箍缩效应将产生巨大的等离子体聚心内爆,并在轴线附近形成高温高密度区。早期的可控热核研究就试图用这种方法来实现热核反应4。

2.发展历程

20世纪50年代中期,科学家们探索了利用脉冲放电箍缩等离子体以实现可控热核聚变的可能性。此后,这方面的研究工作便蓬勃开展,相应的脉冲功率技术有较大的发展,放电电流越来越大,但由于受到界面不稳定性现象的影响(香肠效应)和当时技术条件所限,未能获得较理想的结果,并在20世纪60年代中期进入低潮。然而利用磁场压缩等离子体的研究却从未停止过,其方向主要是强X光源的产生和高能密度物理学4。

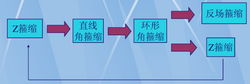

目前Z-Pinch的研究发展为快过程和慢过程两个方向。所谓快过程,是电流脉冲宽度在几十至300纳秒范围内的过程,主要用于强X光源的产生和应用。所谓慢过程,是电流脉冲宽度为微秒级(可达几微秒)的过程,主要用于驱动质量较重的金属套筒4。

随着核禁试的到来,美国把Z-Pinch研究列入了核武器库存管理计划(包括快过程和慢过程),特别是从1995年以后,由于负载结构从套筒变为丝阵,X光辐射功率和产额不断取得突破,因而在全世界范围内引起了极大的重视4。

**3.**能源概念研究

利用Z箍缩驱动核能源是一条有竞争力的能源技术途径。但首先需解决如下4个技术问题:(1)高产额靶的设计,实现物理目标并要尽量降低对驱动器电流的要求;(2)驱动器的研制,要做到高重频、大电流、快上升前沿;(3)爆室和换靶机构的研制;(4)研制性能优良的次临界能源堆,以降低对驱动器工程技术难度的要求4。

角箍缩 角箍缩又称θ-Pinch。

角箍缩又称θ-Pinch。

应用在箍缩过程中,等离子体的密度和温度都会增加,因而这种效应可用来提高等离子体的密度和温度。利用这种箍缩效应的典型例子是受控热核聚变研究装置应用的是角箍缩和Z箍缩。1现今核能研究中也正在利用其价值,对于载流体所建立的磁场,因为导线中电子相对于导体晶格的运动会产生磁场。等离子体的运动是相对于其自身的。

主要应用在核聚变,X射线和中子源,X射线激光器,脉冲强磁场等方面。

等离子体约束极高温是核聚变的必要条件,维持核聚变还需要一定的反应几率而反应几率则是靠约束。自然界的核聚变是靠引力约束维持的,在人工条件下有两种约束,一是惯性约束,二是磁约束。惯性约束是用强激光束或粒子束从四面八方同时照射到一个尺寸很小的聚变材料小靶上,使靶材料在极短时间内达到高温高密度等离子状态,而靶材料由于惯性,在一段时间内还来不及飞散,从而发生足够多的聚变反应,达到反应释放的能量与产生和维持高温等离子体所需要的能量相当的劳逊条件。磁约束就是利用磁场将高温等离子体约束在一定的区域内,使之达到劳逊条件。其中劳逊判据定义是聚变反应所产生的能量回收=维持热核工况所需能量(考虑损失)。在核聚变研究的过程中,曾有过各种各样的磁约束聚变装置,经过几十年的发展,有些早期的装置已完成使命或演变为其他装置。目前使用的装置有仿星器、箍缩类装置、磁镜和托卡马克5。

箍缩装置能引起等离子体在磁场中趋于收缩的装置。如泽塔装置、仿星器等6。

磁约束聚变实验装置从磁约束位形和装置结构特征上又分为环形装置和直线装置两类,各自又包括若干各具特点的子类型装置。如环形装置中有托卡马克型、仿星器型、反场箍缩型等。直线装置中有磁镜型、Z-箍缩型、紧致环型 (几何形状为直线)。所有聚变实验装置都必须具有加热和约束高温等离子体的功能,一般由下述部件组成:①磁体。用于产生所要求的磁场位形。视磁场强弱及其维持时间不同,可采用常规水冷磁体、低温液氮冷却磁体及超导磁体。常规水冷磁体是装置的主要耗能部件,能提供6T以下磁场;液氮冷却磁体用于强磁场紧凑型装置,磁场强度可达14T;一些长脉冲装置及未来聚变堆要采用超导磁体,能产生10T大小的磁场。②真空系统。等离子体处于内真空室中,有物质孔阑或磁孔阑将灼热内芯与室壁隔离。内真空室需预先抽至10Pa的高真空,且所有面向等离子体的材料需经特殊处理。③加热部件。已发展得较成熟的强功率加热设备有:强流高能中性粒子注入线、三种频段 (离子回旋、电子回旋及低混杂频段) 的强功率波发生器及传输耦合系统。④电源。大型装置常采用高功率飞轮电机及直接从大型电网取电的方案,要求总供电量达几十万千瓦。⑤燃料补充设备,包括喷气系统及冷冻高速燃料小丸注入机 (丸速0.4~4 km/s)。⑥诊断测量设备及数据采集和处理系统。⑦远距离操纵及辐射防护系统。⑧氚处理系统。最后两类系统是氘氚燃烧实验装置所必需的7。

研究历史二战期间美英研究核聚变,美国费米(Fermi),泰勒(Teller)以及英国的汤姆逊(Thomson)等提出箍缩效应约束等离子体。

美国早期聚变计划——雪伍德(Sherword)工程中,应用磁约束聚变的途径有仿星器、磁境和箍缩。

中国工程物理研究院提出的Z箍缩驱动聚变-裂变混合能源堆(Z-FFR)概念,采用Z箍缩热核聚变产生的大量中子驱动次临界裂变堆而释放能量,集成了“局部整体点火”聚变靶、“先进次临界能源堆”等创新概念,在安全、经济、持久和环境友好等方面具有优良的品质,有望成为有效应对未来能源危机和环境气候问题的千年能源8。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国