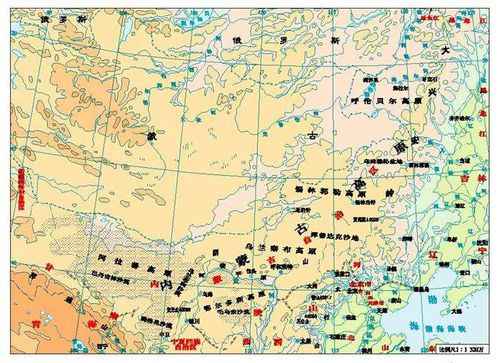

内蒙古高原是中国四大高原中的第二大高原,为蒙古高原的一部分,又称北部高原,位于阴山山脉之北,大兴安岭以西,北至国界,西至东经106°附近。介于北纬40°20′~50°50′,东经106°~121°40′。面积约34万平方千米。广义的内蒙古高原还包括阴山以南的鄂尔多斯高原和贺兰山以西的阿拉善高原。12

内蒙古高原一般海拔1000~1200米,南高北低,北部形成东西向低地,最低海拔降至600米左右,古有“瀚海”之称。内蒙古高原戈壁、沙漠、沙地依次从西北向东南略呈弧形分布,是中国多风地区之一,年均风速4~6米/秒;是中国湖泊较多的地区之一,常年有水的湖泊湖水浅,面积小,或为雨季湖。1

内蒙古高原是中国重要的牧场,草原面积约占高原面积的80%,属欧亚温带草原区的一部分,是中国最大的绵羊及山羊放牧区和中国骆驼主要产区之一。内蒙古高原平均每平方千米仅3人,为蒙古族、达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族和汉族等各族人民长期从事畜牧业生产活动的地区。1

区域范围位置境域内蒙古高原是蒙古高原的一部分,位于长城以北,大兴安岭以西,北至国界,西至东经106°附近,介于北纬40°20′~50°50′,东经106°~121°40′,面积约34万平方千米。1内蒙古高原是一个向北渐降的碟形高原,南缘地带最高,北连蒙古大戈壁,南临黄土高原和华北平原,东西承接欧亚大陆腹地与太 平洋西岸。3

涵盖区域行政区划包括内蒙古自治区全部、甘肃省及宁夏回族自治区北部的广大地区,包括呼伦贝尔盟西部、锡林郭勒盟大部、乌兰察布盟和巴彦淖尔盟的北部。广义的内蒙古高原还包括阴山以南的鄂尔多斯高原和贺兰山以西的阿拉善高原。14

发展历史内蒙古高原是中国古代各民族从事畜牧、狩猎以及农业生产的场所。商周至春秋战国时期,甲骨文中有“土方”、“鬼方”的记载,史书中则记载有“戎”、“狄”等族称。公元前21世纪至前3世纪,内蒙古地区分布着的一些游牧民族与中原华夏族建立的政权发生了密切关系。到战国时代(公元前475~前221年),文献记载的北方民族有了新的具体称谓,活动在今天内蒙古境内的北方各族主要有林胡、楼烦、东胡和匈奴。

战国时期,林胡和楼烦活跃在内蒙古高原上。匈奴强大起来以后,林胡和楼烦又归属了匈奴。

春秋战国时代,东胡人的活动地域大致在今天的呼伦湖以东、嫩江以西的大兴安岭山脉北段和西拉木伦河、老哈河流域。这一地区,森林繁茂,禽兽众多,绿草如毡,水系如网,是古代居民以渔猎、采集和畜牧的主要区域.东胡人在这里从事着畜牧、渔猎和采集的生产方式,孕育了渔猎文化。

春秋时期,经过长时期的历史发展,匈奴吸收了诸戎、狄成份而强大起来,战国时被汉文献称为匈奴。初见于汉文字史籍记载的匈奴,主要活动在今天内蒙古境内的阴山及河套一带。公元前310年左右,匈奴地域已与战国的燕、赵、秦三国相邻。战国末年,匈奴东界已达燕长城以北的内蒙古锡林郭勒草原东部一带.战国中后期,匈奴广泛分布于今天内蒙古中、西部地区。匈奴人在鄂尔多斯高原、河套地区和呼和浩特平原曾经长期驻牧,生息繁衍,生居死葬。从以上具体史实可以看到,战国时代内蒙古高原的大部都在北方游牧民族的掌控之下,从事着“逐水草而居”的游牧生活。

秦汉时期,匈奴民族部落和中原人各自建立了两种政治体制、经济模式和文化内涵的集团,在长城沿线进行了密切接触,游牧和农耕两大文化发生了激烈碰撞和交融。在战国末期,当时的燕国、赵国以及秦国的领土已经拓展到今天的内蒙古地区,后来中原的华夏民族便逐渐开始迁移到内蒙古南部地区定居。

大约在公元7世纪以前蒙古族居住在额尔古纳河一带,后来西迁到了鄂嫩河上游不尔罕山(大肯特山)和克鲁伦河一带。在我国唐代史籍中称为“蒙瓦”,《辽史》中称为“萌古”。公元11世纪,他们结成了以塔塔尔为首的联盟,强大一时,因此,“塔塔尔”或“鞑靼”曾一度成为蒙古草原各部的通称。后来西方通常就将蒙古泛称为鞑靼。

公元12世纪,蒙古族已经散布在今鄂嫩河、克鲁伦河、土拉河等三河的上游和肯特山以东一带,并分衍出乞颜、札答兰、泰赤乌等许多部落。此外,在蒙古草原和贝加尔湖周围的森林地带,还有塔塔尔、翁吉剌、克烈、乃蛮、汪古诸部。它们大小不等,经济文化发展亦不平衡。游牧在草原上的被称作“有毡帐的百姓”,主要从事畜牧业;居住在森林地带的被称作“林木中的百姓”,主要从事渔猎业。

公元13世纪初,成吉思汗统一蒙古诸部后,逐渐融合为一个新的民族共同体,“蒙古”也就由原来一个部落的名称变成为民族名称。在汉文史籍中就统称他们为“蒙古”。蒙古族首领成吉思汗建立政权后,展开了大规模的军事活动。1279年灭南宋,统一了全国,基本上奠定了中国统一的多民族国家的版图,加强了各民族之间的联系。5

1368年,朱元璋领导农民起义灭元建明,蒙古部族退守回内蒙古高原。51644年明朝灭亡后,清统一全国,清朝满洲部族征服漠南蒙古各部,参照满族的八旗制度,在蒙古族地区建立了盟旗制度,按照所居地域逐渐形成为三大部分,即:分布在内蒙古自治区和东北三省的蒙古人称为漠南蒙古,即科尔沁部;分布在今蒙古国境内的蒙古称为漠北蒙古,即喀尔喀部,分布在新疆、青海和甘肃一带的蒙古称为漠西蒙古,即为厄鲁特蒙古。5

清雍正年间(1723-1735),统治者开放边内商民,到大青山采伐木材到内地贩卖。据《朔平府志》记载,清统治者准予杀虎口关每年向木材商贩发放“特许在大青山采伐木材”的照票(采伐证)一百张,仅毕克齐一地,就有木材“商贾百余家”,大量的木材被贩运至长城以南出售。乾隆四年(1739年),在归化城(现呼和浩特市)东北建绥远城。

清朝末期,清政府推行“移民实边”、“开荒放垦”的政策,在绥远、察哈尔地区实行大规模的官办垦务,开垦蒙旗土地,用开垦蒙地所得收入,弥补财政不足。大量被开垦的土地由山西、河北的农民前来耕种。6

形成过程内蒙古高原形成历史久远,早在距今1.3亿年前就奠定了高原地貌的基本轮廓。此后,地壳相对稳定,经过长期的风化、流水和风蚀等外力的剥蚀作用,把高地削平,低地垫高,致使原来起伏不平的地表趋于平坦均一。这个作用在地貌学上叫准平原化。到了距今200~300万年以来,地势才明显上升成为高原。近万年来,高原变得愈来愈干旱,河流很少,地表植被稀疏,水力侵蚀作用非常微弱,风力作用强盛,使很多地方粗沙砾石遍布,甚至石骨巉露,形成戈壁和沙漠。7

地质地貌地形地貌内蒙古高原一般海拔1000~1200米,南高北低,北部形成东西向低地,最低海拔降至600米左右,在中蒙边境一带是断续相连的干燥剥蚀残丘,相对高度约百米。高原地面坦荡完整,起伏和缓,古剥蚀夷平面显著,风沙广布,古有“瀚海”之称。喜马拉雅运动和新构造运动使高原普遍抬升,并有大规模的玄武岩喷溢,填充了低洼处形成熔岩台地,广布于高原东部,台地呈阶梯状,台面略有起伏。1

高原上普遍存有5级夷平面,形成层状高原。内蒙古高原戈壁、沙漠、沙地依次从西北向东南略呈弧形分布:高原西北部边缘为砾质戈壁,往东南为砂质戈壁,高原中部和东南部为伏沙和明沙。伏沙带分布于阴山北麓和大兴安岭西麓,呈弧形断续相连;明沙主要有巴音戈壁沙漠,海里斯沙漠、白音察干沙漠、浑善达克沙地、乌珠穆沁沙地、呼伦贝尔沙地等。1

土壤分布内蒙古高原上散布着数址众多,形状多样的封闭和半封闭盆地与洼地。这些水草较好的盆地与洼地在锡盟、乌盟和伊盟的许多牧区地方被称为“塔拉”或“柴登”。8

内蒙古高原上的各盆地中发育起来的各类土壤从盆地边缘到盆地底部中心洼地依次排列 着沙石原始地带性土壤环、壤质半水成土壤环、壤质草甸土壤环和盐碱土壤环。这四个基本土壤环的相互结合与更替就构成了盆地中的土壤环状分布规律。8

自然景观内蒙古高原内蒙古地区之主体自然景观为高原温带草原。其区域特征可概括为:高原为主体的地貌;中温带半干旱为主的气候;内、外流河兼备的陆地水文;典型草原、荒漠草原为主的自然植被;栗钙土、棕钙土为主的土壤;温带草原动物群为主的野生动物;呈干湿地带性的区域分异规律。1

气候特征气候类型内蒙古高原距离海洋较远,边沿有山脉阻隔,气候以温带大陆性季风气候为主。有降水量少而不匀,风大,寒暑变化剧烈的特点。大兴安岭北段地区属于寒温带大陆性季风气候,巴彦浩特--海勃湾--巴彦高勒以西地区属于温带大陆性气候。总的特点是春季气温骤升,多大风天气,夏季短促而炎热,降水集中,秋季气温剧降,霜冻往往早来,冬季漫长严寒,多寒潮天气。

气温内蒙古高原夏季风弱,冬季风强,气候干燥,冬季严寒,日照丰富。年均温3~6℃,西高东低,1月均温-28~-14℃,极端最低温可达―50℃。7月均温16~24℃,炎热天气很少出现。牧草生长期10℃以上活动积温2000~3000℃。太阳年总辐射量500~670千焦耳/平方厘米,年日照2600~3200小时,是全国日照时数较多地区之一。1

降水内蒙古高原年降水量分布东多西少,介于150~400毫米,6~8月集中年雨量的70%,降水年际变率大。1

地面风速内蒙古高原是中国多风地区之一,年均风速4~6米/秒,从东向西增大。8级以上大风日数50~90天,冬春两季占全年大风日数的60%左右。风速6~7米/秒即可发生明显的起沙。高原西部,年沙暴日数达10~25天。风多而大对牧业生产不利,但却为高原上重要动力资源。1

水文情况河流内蒙古高原无较大河流,无流范围广大。内陆河顺挠曲作用形成的碟形洼地发育,多为间歇河,春季成干谷,雨季有洪流。有些河流中途即消失成为无尾河,较大河流的末端往往形成尾闾湖。除尾闾湖外,有风蚀湖、河迹湖和构造湖。1

湖泊内蒙古高原是中国湖泊较多的地区之一,常年有水的湖泊湖水浅,面积小,或为雨季湖。面积在500平方千米以上的湖泊仅有达赉湖和贝尔湖(中蒙两国共有)。额吉诺尔是著名盐湖。1多为内陆湖,除黄河沿岸的湖泊外,广大地区的湖泊都是内陆湖,湖泊浅小,分布集中,多数湖盆呈盘子状,湖底为沙质泥土。9

内蒙古高原可分以下七个湖区:呼伦贝尔湖区、乌珠穆沁湖区、察哈尔湖区、河套湖区、乌兰锡林湖区、鄂尔多斯湖区、巴彦淖尔湖区。9

资源概况生物资源内蒙古高原是中国重要的牧场,草原面积约占高原面积的80%,属欧亚温带草原区的一部分。植物种类以多年旱生中温带草本植物占优势,最主要为丛生禾草,次为根茎禾草,杂类草及旱生小灌木和小半灌木成分。高原上草群的组成、高度、覆盖度、产量和营养成分也呈东西向变化。森林草原带的牧草高大茂密,种类多,草层高度50~60厘米,覆盖度65%~80%,以杂类草为主,富含碳水化合物,适宜饲养牛和马。典型草原带的牧草高度在30~40厘米,覆盖度35%~45%,以禾本科牧草占优势,蛋白质含量显著增高,是中国最大的绵羊及山羊放牧区。荒漠草原带的牧草低矮、稀疏,草层高10~15厘米,覆盖度15%~25%,种类贫乏,旱生、丛生小禾草和旱生小半灌木起建群作用,但脂肪和蛋白质的含量高,适于放羊,且以山羊最多。荒漠带以小半灌木占绝对优势,草层高度15~50厘米,覆盖度一般5%~10%,牧草质量差,含灰分高,具有带刺含盐的特点,是中国骆驼主要产区之一。1

土地资源内蒙古高原的东部边缘属森林草原黑钙土地带,东部广大地区为典型草原栗钙土地带,西部地区为荒漠草原棕钙土地带,最西端已进入荒漠漠钙土地带。1

本词条内容贡献者为:

杨平恒 - 副教授 - 西南大学地理科学学院

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国