简介

塑性图是一种以塑性指数 为纵坐标,以液限

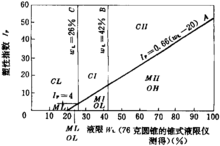

为纵坐标,以液限 为横坐标,用于细粒土分类的图。由卡萨格兰德于1942年提出。可对细粒土进行分类,见图1:A线以上为无机粘土(代号C),A线以下为无机粉土(M)和有机质土(O),B线以左为低塑性土(L),B线以右为高塑性土(H),这样将图分为四个区域、六种土,即低塑性无机

为横坐标,用于细粒土分类的图。由卡萨格兰德于1942年提出。可对细粒土进行分类,见图1:A线以上为无机粘土(代号C),A线以下为无机粉土(M)和有机质土(O),B线以左为低塑性土(L),B线以右为高塑性土(H),这样将图分为四个区域、六种土,即低塑性无机 粘土(CL)、高塑性无机粘土(CH)、低塑性无机粉土(ML)、有机粉土(OL)、高塑性无机粉土(MH)和有机粘土(OH)。将土样的

粘土(CL)、高塑性无机粘土(CH)、低塑性无机粉土(ML)、有机粉土(OL)、高塑性无机粉土(MH)和有机粘土(OH)。将土样的 和

和 值点在塑性图上,根据点所落的区域定出土的名称。中国土分类国家标准GBJl45-90在对细粒土分类时,采用的也是塑性图。

值点在塑性图上,根据点所落的区域定出土的名称。中国土分类国家标准GBJl45-90在对细粒土分类时,采用的也是塑性图。

中国对塑性图的研究上世纪80年代初我国对塑性图研究的结果,形成了两种不同意见,现分述如下:部分专家对塑性图全面肯定,认为利用塑性指数和液限两个指标,将土圈定在界限分明的范围内,优于用塑性指数一个指标分类,主张尽快在我国推广应用。在这个思想指导下,编制了国家标准《土的分类标准》。由于塑性图的液限用碟式法测定,而我国习惯于用 76 克圆锥仪,《土工试验方法标准》推出了 76 克圆锥仪入土 17mm 的液限新标准,与碟式法等效。这样,在 《土的分类标准》 中出现了两张塑性图,一张适用于上述新液限标准,一张适用于 76 克圆锥仪入土 10mm 的老标准。此外,黄土、膨胀土、红粘土在塑性图上也占据了一定位置,作为初步判别之用。另一些专家认为,在我国推广塑性图应采用慎重态度,不主张操之过急。1981~1983 年,建设部综合勘察研究设计院樊颂华、李尚谦等会同有关单位对土的工程分类, 特别对塑性图问题进行了专门研究,搜集了除西藏、台湾以外全国各地4 万多组数据,对其中 3 万多组数据进行了统计分析。该项研究成果内容丰富,数据翔实,观点明确,在当时达到了全国最高水平,而且仍有重要参考价值。结论认为,塑性图上的A 线很难起到划分粘土和粉土的作用,双指标分类法与单指标分类法比较,不能提高精度,反而增加繁琐。因此主张继续研究,暂不列入我国的土分类标准1。

土分类与工程特性关系单指标分类法土的名称与其工程特性关系密切。例如 根据土名及其物理性质确定地基承载力,我国已有五十多年历史,经验丰富,曾长期列入《地基基础设计规范》。后由于用得太滥,造成复杂问题简单化的倾向,在新版规范中取消了承载力表 。但绝非对这种方法的全面否定,只要用得适当,对中小型工程不失为一种简捷、 有效的实用方法。况且,包括北京、上海、天津在内的许多地方规范中仍列有按土名和物理性指标查承载力的表。一旦放弃单指标分类法,后果可想而知。又如单指标分类法中的粉土可能地震液化,是在大量震害调查和深入试验研究的基础上总结出来的,并已列入多本抗震规范和勘察规范,如果改用双指标分类法鉴定粉土,这些成果将全部抛弃,规范也无法应用。单指标分类中的粉土是一种低塑性土,在我国分布很广。将粉土从粘性土中分出来 ,是我国长期研究和大量工程经验的结晶。粉土与粘性土的差异是明显的,在其他条件相似的情况下,粉土的压缩性低于粘性土;粉土的固结时间较粘性土短;粉土可形成透水性弱的含水层, 而粘性土只能是相对隔水层 ; 打桩时的沉桩特性,粉土与粘性土有明显差别;粉土承载力与静力触探指标的相关关系与粘性土有很大不同;粉土可能液化而粘性土不会液化。如此等等说明一点,细粒土的单指标分类与土的工程特性关系紧密,工程师只要掌握土名和几个简单的物理性指标,对其工程性质就可以做一大致的判断。如果用双指标分类法,现有的这些经验都用不上,并且影响一系列规范的使用。根据 A 线划分的粉土和粘土,不知道他们与承载力、压缩性、透水性、可液化性等有什么联系。

有关术语塑性指数

流限和塑限的含水重量百分数之差。土壤力学性质的一个指标。表示一种土壤具有可塑性的含水量范围,也就是土粒上水膜的总水量,它同土粒的表面积有关。此值与

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国