概述

就业人口是指一定年龄范围内、具备劳动能力、从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人口。在我国,特指16岁及以上人口中具有上述特征者。在劳动年龄人口中,能够直接创造财富的是就业人口。因此,就业人口的规模、构成及分布与一个国家或地区的经济发展水平、方式密切相关:人口的就业结构不仅受到经济结构和经济增长模式的影响,而且反过来其合理与否也直接影响到经济的发展。1

就业人口总体状况就业人口总量缓慢递增“六普”数据显示,2010年中国的就业人口规模有大约7.155亿人,同2000年“五普”时相比,就业人口总量10年间增加了将近4700万人,增幅约7.0%;比前一个10年3.3%的增幅有所扩大。

从性别对比关系看,2010年中国的就业人口中,男性与女性分别占到55.34%和44.66%,两性占比的差距超过10%;与2000年相比,两性就业人口所占比例的差距在10年间从9.31%扩大到10.68%。男多女少仍是中国就业人口的基本特征之一,并且近些年男女就业人口的数量差距还在扩大。

进一步从就业人口的城乡分布看,2010年中国城镇就业人口占就业人口总数的比重为44.98%,乡村就业人口比重为55.02%,表明中国仍有一半以上的劳动就业人口分布在农村地区;与同年49.68%上的人口城镇化水平相比,农村就业人口的转移相对滞后。

按照国际标准,65岁及以上的老年人口已不在劳动年龄范围,但是他们中间仍有不少人在继续就业。在中国,根据“六普”数据,虽然65岁及以上的老年就业人口2010年只占就业人口总数的3.46%,但是他们的人数规模不容小觑,全国达到2476万人。

人口就业比例下降在就业人口总量增加的同时,人口的就业比例却在逐年下降。2000年,中国的人口就业比例为75.26%Ⅲ,到2010年降低至68.92%,降幅超过6个百分点:其中,男性与女性人口的就业比例在同步降低。2010年男性与女性人口的就业比例分别为76.11%和61.69%,与10年前“五普”时81.46%和68.93%的水平相比,男女两性的就业人口比例均在下降,但女性的降幅要大于男性。

分城乡来看,2000年中国城镇人口的就业比例为63.03%,乡村人口的就业比例为83.02%;至2010年时,城镇人口的就业比例降到61.18%,乡村人口的就业比例降至76.87%。2000年至2010年期间,相比城镇人口就业比例的微小变化,乡村人口就业比例的降幅较大。

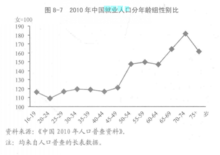

性别比不断升高图中给出了2010年全国就业人口的分年龄(组)性别比,从中可以看到:所有年龄组就业人口的性别比都超过100,并且除20-24岁年龄组外,其余绝大部分年龄组的就业人口性别比都高于110;最高的甚至超过180。随着年龄组的升高,就业人口性别比也在不断上升,说明随着年龄增长,中国女性就业人口对比男性人口数量相对越来越少,她们比男性要更早、也更快地退出就业。

中老年就业者上升2010年,就全国而言,就业人口的内部年龄构成以30—44岁的中青年就业人口所占比重最大,达到近四成(39.52%);其次是30岁以下的年轻就业人口和45—59岁的中壮年就业人口,两者所占比重大体相当,均占到四分之一上下(分别为25.43%和27.58%):60岁及以上的老年就业者所占比例为7.47%。

与2000年相比,2010年全国就业人口年龄构成表现出的共同点是:30-44岁年龄段就业人口所占比重最高且10年间几乎没有变化:60岁及以上的老年就业者占比虽有变化但非常有限,同期只从6.35%上升到7.47%。相比较而言,30岁以下的年轻就业人口和45—59岁的中壮年就业人口占就业人口总数的比重10年间变化较大但两者方向相反,16—29岁就业人口比重从30.02%降低为25,43%,降低了4.59个百分点:而45-59岁中壮年就业人口比重则从22.85%上升到27.58%,提高了4.73个百分点;两者的一增一减共同反映着中国就业人口的快速“老化”趋势。

如果分性别来看,女性就业人口的年龄构成整体比男性相对“年轻”,最主要的原因是男性65岁及以上的老年就业人口数量远多于女性。1

就业人口的产业与行业产业分布的转换就业人口在三大产业的分布,既反映着劳动力资源的部门配置,也折射着一个国家或地区的经济发达程度与发展水平。与改革开放后的前20年相比,2000—2010年期间,中国就业人口在三大产业的分布发生了显著变化。根据对“五普”和“六普”数据的计算,10年来全国在第一产业就业的人口占全部就业人口的比例大幅度降低,而在第二和第三产业就业的人口比例均稳步上升。如果按照国际上对产业结构的类型划分,目前中国就业人口的产业结构类型已基本进入发展型;但仍处于发展型的低限,离现代型还有较大差距。

如果回顾改革开放以来的30多年,最近10年是产业结构转换升级最快的时期。根据1982年“三普”数据,其时就业人口在三大产业的占比分别为73.7%、15.8%和10.5%;到1990年“四普”时,也不过变动为72.2%、15.2%和12.6%U;都是典型的传统型。直到2000年,就业人口在第一产业所占比例20年来只降低了不到10个百分点,第三产业也升高了不到10个百分点;而在最近的这10年中,就业人口在第一产业占比的降幅超过16个百分点,第二和第三产业各分享上升了约8个百分点,反映了这10年间就业人口产业分布的跨越式转换、升级。

就业人口最多行业尽管2000-2010年间,中国就业人口产业结构的转换升级特点十分突出,但是“六普”数据显示:在各大行业中,“农、林、牧、渔业”仍是容纳就业人口最多的行业;其次是“制造业”,就业人口中也有16.86%的人在此行业就业:排第三位的是“批发和零售业”,9.30%的就业者为此行业的从业者;在这三大行业就业的人口占到全部就业人口总数的近四分之三,也就是说,每4位就业者中差不多有2位是在“农、林、牧、渔业”从业,另l位或是在“制造业”或是在“批发和零售业”工作。就业者在其他行业就业的占比均不很大,其中人数相对较多的有“建筑业”、“交通、运输、仓储和邮政业”、“住宿和餐饮业”、“公共管理和社会组织”以及“教育”业。

男性就业者和女性就业者的行业构成同中有异。首先,无论男性还是女性,就业人数最多的前三位行业相同,均是“农、林、牧、渔业”、“制造业”及“批发和零售业”,它们的比例合计都占据着优势。但是男女两性的内部行业构成也有一定不同,主要表现在:

(1)女性的行业集聚特点更为突出。如:全部就业女性中,在前三位行业中就业的比例高达80.80%,而男性只是69.41%。

(2)女性在“建筑业”、“采矿业”等重体力劳动特点比较突出行业中的就业者人数很少,而在“批发和零售业”、“住宿和餐饮业”等服务行业的就业者较多:在“卫生、社会保障和社会福利业”以及“教育”等行业中的就业者也相对不少。

(3)与女性相比,“建筑业”、“交通、运输、仓储和邮政业”和“公共管理和社会组织”是吸纳更多男性就业者的行业。

务农者人数大幅度减少2010年中国就业人口的职业构成中,人数最多的依旧是“农、林、牧、渔、水利业生产人员”,有34565万人,占到全部就业人口总数的近一半(48.31%);但是在2000—2010年间,全国“农、林、牧、渔、水利业生产人员”的人数减少了约8500万人,使其占全部就业者的比例下降了16.15%:这种绝对数量与占比的同步减少(降低)反映出10年中人口就业的“非农化”过程与水平。

在全国各职业大类中,人数次多的是“生产、运输设备操作人员及有关人员”,2010年数量达到16087万人,占就业人口总数的22.39%;同2000年同类职业就业人口的数量相比,增加了约5500万人:2010年就业人数第三多的是“商业、服务业人员”,其数量有11572万人,占就业人口总数的比例为16.17%,10年中递增了5400余万人,增幅达5个百分点:上述三大职业是中国占据主导地位的职业大类,从业人数均过亿。1

就业人口年龄(1)“国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人”的众数年龄组是35-44岁,超过三分之一的各类负责人处于这一年龄段;其次是45-54岁和25-34岁年龄段:55岁及以上的各类负责人2010年只占8.00%:各级领导者整体比较年轻的特点十分突出。

(2)与各类负责人相比,“专业技术人员”的年龄重心前移,其人数最多的是25-34岁和3544岁两个年龄段,而这是他们精力最充沛、思维非常活跃的时期。

(3)“办事人员和有关人员”一定程度上代表着“白领”阶层,他们也多是高学历者,因此与“专业技术人员”的年龄构成类似,只是工作性质不同。

(4)“商业、服务业人员”和“生产、运输设备操作人员及有关人员”的年龄构成基本一致,其突出特点是16-24岁的低龄就业者比例最高,两类职业都属于就业层次不高的群体。

(5)在所有职业类别中,“农、林、牧、渔、水利业生产人员”的年龄构成最为特殊,其中最典型的就是55岁及以上的从业者比例高达四分之一,其他职业类别都不到10%甚至更低;其次,这一职业类别中45-54岁的就业者也超过20%;表明“大农业”范围内务农者的老龄化程度远高于其他职业类别。

(6)整体看,2000-2010年的10年间,老龄化是各类职业从业者的共同趋势,唯有“国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人”出现了年轻化的走向。1

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国