简介

卷杀是木构件外轮廓、端部采用转折的弧形艺术处理作法。如唐宋木构建筑的梭柱、棋头、月梁头、阑额等均有此类作法,有的卷杀呈若干段折线相连而形成优美的曲线。宋《营造法式》中对不同构件的卷杀均有定制。

西方古典柱式中指柱子向上收分的外轮廓线不是直线.而是向外凸出曲线的形式。2

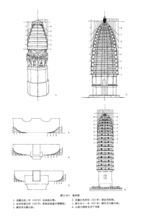

卷杀的作图方法“卷杀”是用作简单折线求得近似抛物线的方法,主要用来保持外观及构件上的弧线有共同变化规律。它的作图方法是:把欲制弧线部分在纵、横坐标上的高度、长度都均分为相同分数,并把诸段自外至内、自下至上编为1至n号;自横坐标之1、2……至n-1诸点分别向纵坐标上的2、3……至n点连直线;诸线相交后连成几段的折线,即为所需弧线之近似线。这方法可用来制作棋头、梭柱、月梁、柱顶及柱础覆盆、飞椽头等,立面上当心间以外各柱之生起、檐口曲线等也应用此法求得。此外唐代大量砖砌的密檐塔,塔身外轮廓都作抛物线形上收,目前只云南大理崇圣寺千寻塔有立面实测图,从中可以看到利用卷杀控制其轮廓曲线的手法。

栱头折线或弧线是使用“卷杀”最明显的例子。宋以前的栱头曲线都由三至五段折线组成,每段称一“瓣”。栱头分瓣始见于汉代,只一瓣或二瓣,如一些东汉明器陶屋和四川渠县汉冯焕阙所示。到北朝末期的北齐时,栱头分瓣又明显出现,在天龙山石窟第十六窟,南响堂山第十二窟和山西寿阳厍狄迥洛墓木椁上都有栱头分三或四瓣的斗栱。这时斗栱的瓣还有一个特点即每瓣都向内凹,宋式称之为“颤”。这种做法源于何时,限于资料,尚不能确定。它的出现很可能是由施工工具决定的。古代木工加工多用锛为平木工具,栱头弧线用锛锛成,故很自然地分为若干段,即形成“瓣”。用锛加工挥动时呈圆弧运动,故加工之面如不加平整则为微凹之弧面。就其势加以强调,使之起装饰作用,遂出现了内凹的“颤”。栱瓣内凹的做法沿用到唐,五台南禅寺大殿的华棋、令栱头都是有内颤的五瓣卷杀,平顺天台庵的华栱头做有内颤的四瓣卷杀。唐代也有不内颤的栱头卷杀,如五台县佛光寺大殿华栱分四瓣,西安大雁塔门楣石刻佛殿之栱刻作分三瓣,形成优美的曲线。栱头卷杀分瓣明显,弧度大,故很可能卷杀的方法是受用锛加工栱头形成折面的启发,加以整理而形成的。3

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国