源起

度中心性(Degree Centrality)这一概念起源于社会网络研究。最初对社会网络感兴趣的是英国著名的人类学家布朗(Radcliffe Brown),他在对社会结构的关注中,以相对来说非技术的形式提出了“社会网络”(Social Network)的思想(参见布朗,1999)。从20世纪30年代到70年代,越来越多的社会人类学家和社会学家开始构建布朗的“社会结构”和“社会网络”概念,一些关键概念也应运而生,诸如“密度”(Density)、“中心度”(Centrality)、“三方关系”(Triad)等概念如雨后春笋,纷纷涌现。1其中,美国加州大学艾尔温分校社会学系和数理行为科学研究所的研究教授林顿 C·弗里曼(Linton C. Freeman)于1979年在美国社会网络杂志上发表《社会网络中心度的概念说明》(Centrality in social networks conceptual clarification )2一文中正式提出了度中心性(Degree Centrality)的概念。

学科背景在图论(Graph Theory)与网络分析(Network Analysis)中,中心性(Centrality)是判定网络中节点重要性的指标,是节点重要性的量化。3这些中心性度量指标最初应用在社会网络中,随后被推广到其它类型网络的分析中。在社会网络中,一项基本任务是需要鉴定一群人中哪些人比其他人更具有影响力,帮助研究人员分析和理解扮演者在网络中担当的角色。为完成这种分析,这些人以及人与人之间的联系被模型化成网络图,网络图中的节点代表人,节点之间的连边表示人与人之间的联系。基于建立起来的网络结构图,使用一系列中心性度量方法就可以计算出哪个个体比其他个体更重要。4

对于节点重要性的解释有很多种,不同的解释下判定中心性的度量指标也有所不同,但当前最主要的度量指标为点度中心性(Degree Centrality)、接近中心性/亲密中心性(Closeness Centrality)、中介中心性/中间中心性(Between Centrality) 、特征向量中心性(Eigenvector Centrality)四种。其中,点度中心性(Degree Centrality)是最先被提出的、概念相对简单的一个中心性度量指标。5

定义度中心性(Degree Centrality)是在网络分析中刻画节点中心性(Centrality)的最直接度量指标。一个节点的节点度越大就意味着这个节点的度中心性越高,该节点在网络中就越重要。6

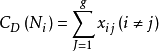

计算方法在无向图(Undirected Graph)中,度中心性测量网络中一个节点与所有其它节点相联系的程度。对于一个拥有g个节点的无向图,节点i的度中心性是i与其它g-1个节点的直接联系总数,用矩阵表示如下:

其中CD(Ni)表示节点i的度中心度, 用于计算节点i与其它g-1个j节点(i≠j,排除i与自身的联系;也就是说,主对角线的值可以忽略)之间的直接联系的数量。CD(Ni)的计算就是简单地将节点i在网络矩阵中对应的行或列所在的单元格值加总。(因为无向关系构成一个对称性数据矩阵,因此行和列相同的单元格的值相同)

用于计算节点i与其它g-1个j节点(i≠j,排除i与自身的联系;也就是说,主对角线的值可以忽略)之间的直接联系的数量。CD(Ni)的计算就是简单地将节点i在网络矩阵中对应的行或列所在的单元格值加总。(因为无向关系构成一个对称性数据矩阵,因此行和列相同的单元格的值相同)

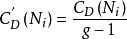

如此测量的节点度中心性,不仅反映了每个节点与其它节点的关联性,而且也视网络规模(g)而定。也就是说,网络规模越大,度中心性的最大可能值就越高。为了消除网络规模变化对度中心性的影响,斯坦利·沃瑟曼 (Stanley Wasserman)和凯瑟琳·福斯特 (Katherine Faust)(1994)提出了一个标准化的测量公式:

在这个标准化度中心性测量公式中,使用节点i的度中心性值除以其它g-1个节点最大可能的连接数,得到与节点i有直接联系的网络节点的比例。这个比例范围从0.0到1.0,0.0表示与任何节点都没有联系(例如一个孤点),1.0表示与每一个节点都有直接联系。在社会网络中,标准化的行为人的度中心性测量行为人在诸多关系中的参与程度。得到高分的行为人是网络中最显眼的参与者。如果标准化度中心性值越接近1.00,那么行为人在关系网络中的参与度越高。7

相关概念度中心性只是衡量节点中心性的指标之一,以下举出其它三个衡量节点中心性的主要指标:

接近中心性(Closeness Centrality)。反映在网络中某一节点与其他节点之间的接近程度。8

中介中心性/中间中心性(Between Centrality) 。以经过某个节点的最短路径数目来刻画节点重要性的指标。9

特征向量中心性(Eigenvector Centrality)。一个节点的重要性既取决于其邻居节点的数量(即该节点的度),也取决于其邻居节点的重要性。10

延伸阅读[美]林顿 C·弗里曼(Linton C. Freeman)著;张文宏等 译,《社会网络分析发展史:一项科学社会学的研究》,中国人民大学出版社。

[美]戴维·诺克(David Knoke),杨松著;李兰译,《社会网络分析(第二版)》,上海人民出版社。

汪小帆 李翔 陈关荣 编著,《网络科学导论》,高等教育出版社。

[美]Maksim Tsvetovat,Alexander Kouznetsov著;王薇,王成军,王颖,刘璟译,《社会网络分析方法与实践》,机械工业出版社。

[美]马丁·奇达夫(Martin Kilduff),蔡文琳著;王凤彬,朱超威等 译,《社会网络与组织》,中国人民大学出版社。

[美]大卫·伊斯利(David Easley),[美]乔恩·克莱因伯格(Jon Kleinberg) 著;李晓明等 译,《网络、群体与市场:揭示高度互联世界的行为原理与效应机制》,清华大学出版社。

[美]斯坦利·沃瑟曼(Stanley Wasserman),凯瑟琳·福斯特 (Katherine Faust)著;齐心 注释,解说词;陈禹 ,孙彩虹 译,《社会网络分析:方法与应用 》,中国人民大学出版社。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国