研制背景

X-31计划的基础条件首先是由德国MBB公司在上世纪70年代提出的。德国MBB公司早期进行的技术研究主要是基于先进格斗导弹作战范围的提高,以及将战斗机的机动动作范围扩展到失速迎角之后。早期研究的结果是新型格斗导弹的采用已经完全改变了战斗机格斗空战的性能要求,较小的转弯半径和高的瞬间转弯角速度的作战意义要明显超过指导第三代战斗机设计的高稳定盘旋角速度要求。X-31验证机也是世界上第一种在设计开始时就将气动力控制和推力矢量控制进行综合考虑的机型,也是第一种完全以验证过失速机动技术的要求和使用环境为目的进行设计的机型。2

美国航空科研机构在基本相同的时间里也开展了对战斗机过失速机动性能的探索,共同的发展目标和各自所具有的技术优势使美国和德国走上了合作开展高机动战斗机技术验证的发展道路。X-31验证机是将美国罗克韦尔国际公司的 HiMAT高机动遥控研究机与德国的 TKF/J-90方案进行综合后提出的设计方案。美国和德国参加项目的单位在1980年6月就“增强战斗机机动性”计划(EFM),即X-31验证机计划签订了项目合作备忘录,整个发展计划将由两国相关单位来确定研制的目标与技术指标要求, 美国国防高级研究计划局(DARPA) 和德国国防部的计划部门负责对项目的总体要求进行论证和平衡,美国罗克韦尔国际公司和德国MBB公司负责验证机的研制和技术试验工作,X-31验证机主要的试飞工作则由美国海军试飞中心与美国航空航天局负责。2

X-31计划是美国进行的第一个国际性试验计划,同时也是德国和美国第一次在高技术航空领域进行的合作。因为德国在战斗机过失速机动技术方面的探索工作开始的较早,所获得的技术成果也比较丰厚,德国在过失速机动研究方面的技术基础使X-31计划真正成为了美国和徳国共同研制并且技术共享的项目,德国得以用占总投资额25%的投资获得100%的技术分享权,就是通过德国航空工业自己所掌握的技术优势所争取到的。X-31合作项目又一次证明了独立自主的技术发展是获得利益和收获的基础。1

X-31验证机项目的目的主要是四个方面:

一:证明高机动战斗机的概念。

二:对高机动,低成本国际战斗机的概念进行基础研究。

三:建立EFM设计和应用数据库。

四:对EFM的战术优势进行研究和验证。

X-31验证机的设计要求主要是研究如何提高战斗机的近距空战格斗能力,X-31验证机的基本目标是要进入现在的战斗机还不敢涉及的失速后的飞行包线,让飞机能够在很大的迎角和很低的速度下进行可控飞行,使战斗机能够具有更高的转弯角速度,失速后的机头指向能力以及滚转耦合机身瞄准的能力。通过提高战斗机的瞬间机动性和敏捷性来保证战斗机可以在战场上获得战术上的优势地位。1

在X-31验证机项目开展前所进行的前期技术准备中,第一阶段的研究工作主要是论证项目发展用验证机是采用改装现有飞机还是新设计一种新机型。因为当时可供应改装的飞机都是根据气动力控制为基础设计的特点,而新机型必须将气动控制和发动机推力矢量的效能进行综合考虑,在经过对项目验证机的技术和应用条件所进行的论证后,确定新验证机只有根据项目技术要求全新设计才能够真正的达到验证技术的要求。1

X-31验证机的方案设计在1987年8月完成,罗克韦尔国际公司负责气动外形和机体结构设计,德国MBB公司负责飞行控制系统及进气道的设计。X-31 1号机在1990年10月首进行飞,2号机在1991年初也完成了首飞。X-31的第一阶段试验从1991年初开始,主要进行了发动机推力矢量试验和飞行迎角达70度的试飞验证。X-31原型机的试飞工作主要在美国海军试飞中心进行和德国进行,根据早期试飞的成果和技术发展的条件,X-31验证机的试飞项目已经由原设计中验证过失速机动扩展到利用发机推力矢量技术来验证"无尾"飞机的设计和使用环境,同时还根据X-31的推力矢量技术和大迎角飞行能力来对新型作战飞机设计中的无滑跑着陆技术进行验证。1

研制历程美国洛克韦尔和德国MBB公司根据美、德政府、美国国防预研局(DARPA)和美国海军的一项联合计划设计了"加强战斗机机动性验证机" X-31。该机1986年底开始设计,1987年8月完成。一共生产了2架,分别称为X-31A和X-31B,并先后在1990和1991年首飞。1993年,机上安装了头盔目视/音频显示器,使飞行员在大迎角情况下作战时能了解自己的位置。试验中,X-31可控飞行达到70°迎角,并在这迎角完成了一次绕速度矢量的控制横滚。第二架飞机利用失速后机动能力完成了快速小半径的180°转弯。X-31能以超过任何常规飞机的气动力极限正常飞行。它可做的一个称为 "赫布斯特(Herbst)机动" 是将X-31拉至74°迎角,绕速度矢量滚转并反向下滑加速飞行的机动动作。这动作大大减小了战斗机转弯半径,可迅速使机头指向后方目标。3

首架 X-31 于 1990 年 10 月 11 日进行了首飞,随后的飞行试验大部分都是在验证大迎角条件下的飞行状态。在这些试验中,X-31 尝试了多个角度上的失速飞行,为突破“失速障”这一技术难题积累了大量试验数据。1994 年,X-31 开始进行超音速飞行时无尾翼飞机飞行状态研究的试验。

X-31完成180度转弯的半径约为149米,时间12秒。而用常规机动(无推力矢量),X-31的转弯半径约为823米。

X-31与F/A-18进行过多次一对一空中作战试飞。对抗用的F/A-18飞机经气动及飞行控制系统改装,在常规转弯性能上接近X-31。空战结果,X-31在94次演练中,胜78次,平8次,负8次。利用NASA空战模拟器同样条件下作战71次,X-31胜56次,平7次,负8次。当然这些空战和作战模拟是在一定约束条件下进行的,而且只限于目视格斗。

5年来两机共试飞538架次。1995年1月19日X-31A在美国航空航天局德赖登飞行研究中心坠毁。同年这项目研究结束。后来, X-31进行过无尾飞机技术的飞行验证研究。虽然实际上并没有去掉垂尾,但飞行控制系统重新编程后,飞机上其它舵面被用来抵消垂尾的稳定性功能使飞机像没有垂尾一样,然后由推力矢量来代替垂尾的作用以模拟无尾飞行。1994年3月17日X-31成功地进行了试飞,高度11600米,速度达到M1.2。在高速平飞和转弯时,试飞员仅用发动机推力矢量技术成功地演示了飞行的稳定性和操纵性。实现了史无前例的无垂尾超音速飞行。3

2002年美德两国想利用X-31B进行极短距起飞和着陆研究(ESTOL)称VECTOR项目,计划试飞45次,准备靠推力矢量作用将着陆迎角从现在的12度提高到24度。初步试飞表明效果明显,着陆速度降低31%,滑跑距离从2400米减少到520米。后由于经费削减,项目取消。

随着中距空空导弹的发展,对未来空战是以超视距作战为主还是目视格斗为主争论很大。因此过失速机动技术的研究目前已经暂告一段落。

右图这架 X-31 是Pingp 摄于 2004 年 5 月柏林国际航空航天展览会。这是一架在最新改型的 X-31,被称为 X-31 VECTOR, 即"带矢量推力的超短距起飞着陆控制和无尾飞行研究,与第一阶段的 X-31 EFM(增强机动性战斗机)研究超机动性不同,VECTOR 研究推力矢量控制下的极短距起飞和着陆技术,研究成果可以应用在未来无人机项目上。VECTOR 由美国海军和波音公司,和德国联邦国防科技与采购办公室(BWB)、德国空军第 61 试验中心(WTD)、德国 EADS 军用飞机公司、德国航空研究局(DLR)飞行系统科技学院共同实施,可以在 VECTOR 项目徽章上看到。 谈到战斗机的机动性无外乎包括常规机动性和非常规机动性.,如果谈常规机动性,当然要是指飞机的推重比、翼载、转弯速度等. 非常规机动则包括过失速机动和直接力控制的非常规机动,过失速机动就是将飞机的仰角远远超过其失速仰角,在速度非常小的情况下.迅速改变飞机速度矢量的方向和机头指向。比方美国X-31验证机的过失速机动几个典型动作, A.拉杆使飞机成70度仰角,然后做翻转150度的航向的失速筋斗,然后再绕其速度矢量做150度外切横滚; B.先拉杆成70度仰角,再以50度仰角作左转弯完成150度的转向。C.拉杆以3G过载15-17度仰角至倒飞,在此状态下使飞机以70度仰角左传180度,然后再次90度转向。3

右图这架 X-31 是Pingp 摄于 2004 年 5 月柏林国际航空航天展览会。这是一架在最新改型的 X-31,被称为 X-31 VECTOR, 即"带矢量推力的超短距起飞着陆控制和无尾飞行研究,与第一阶段的 X-31 EFM(增强机动性战斗机)研究超机动性不同,VECTOR 研究推力矢量控制下的极短距起飞和着陆技术,研究成果可以应用在未来无人机项目上。VECTOR 由美国海军和波音公司,和德国联邦国防科技与采购办公室(BWB)、德国空军第 61 试验中心(WTD)、德国 EADS 军用飞机公司、德国航空研究局(DLR)飞行系统科技学院共同实施,可以在 VECTOR 项目徽章上看到。 谈到战斗机的机动性无外乎包括常规机动性和非常规机动性.,如果谈常规机动性,当然要是指飞机的推重比、翼载、转弯速度等. 非常规机动则包括过失速机动和直接力控制的非常规机动,过失速机动就是将飞机的仰角远远超过其失速仰角,在速度非常小的情况下.迅速改变飞机速度矢量的方向和机头指向。比方美国X-31验证机的过失速机动几个典型动作, A.拉杆使飞机成70度仰角,然后做翻转150度的航向的失速筋斗,然后再绕其速度矢量做150度外切横滚; B.先拉杆成70度仰角,再以50度仰角作左转弯完成150度的转向。C.拉杆以3G过载15-17度仰角至倒飞,在此状态下使飞机以70度仰角左传180度,然后再次90度转向。3

区别于传统的现代战斗机常规设计的是主动控制技术(Active Control Technology),主动控制技术是由美国率先提出的一种飞机设计和控制技术。从飞机设计的角度来说,主动控制技术就是在飞机设计的初始阶段就考虑到电传飞行控制系统对总体设计的影响,充分发挥飞行控制系统潜力的一种飞行控制技术。比如F-16就是世界上第一架采用主动控制思想设计的飞机。比如采用主动控制技术:1.放宽静稳定度 2.实现直接力控制 3.控制机动载荷 4.控制突风载荷 5.控制机体颤振 6.采用综合火控/飞行/推力控制系统。3

区别于传统的现代战斗机常规设计的是主动控制技术(Active Control Technology),主动控制技术是由美国率先提出的一种飞机设计和控制技术。从飞机设计的角度来说,主动控制技术就是在飞机设计的初始阶段就考虑到电传飞行控制系统对总体设计的影响,充分发挥飞行控制系统潜力的一种飞行控制技术。比如F-16就是世界上第一架采用主动控制思想设计的飞机。比如采用主动控制技术:1.放宽静稳定度 2.实现直接力控制 3.控制机动载荷 4.控制突风载荷 5.控制机体颤振 6.采用综合火控/飞行/推力控制系统。3

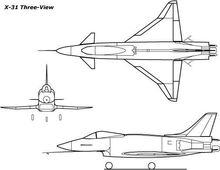

设计特点X-31 增强战斗机机动性(EFM)项目由波音公司与欧洲航空防务航天公司联合开展研究,它是 X 系列试验飞行器中第一个国际合作项目。X-31 机长 14.85 米,机高 4.45 米,翼展 7.28 米,采用鸭式前翼、机腹进气、双三角机翼、单垂尾、无平尾布局,并带有翼根前边条。其机翼采用铝合金翼梁和翼肋、碳纤维复合材料蒙皮,机身结构大部分为铝合金材料。X-31 机身腹部的矩形进气口带前伸的附面层板,其下唇口板可调节。3

X-31是一种以增强战斗机机动性为根本目的的技术验证机,在设计中主要用来验证在大迎角过失速机动时的飞机运动性能和控制技术,为新一代高机动战斗机的设计提供技术支持和积累前期技术储备。 X-31验证机获取高机动飞行和大迎角过失速控制能力的途径是发动机推力矢量技术和自动飞行控制系统的应用,X-31验证机采用单发动机,单垂尾,双三角翼的鸭式布局。飞机的控制在应用常规气动力控制的同时也利用推力矢量来保证X-31在大迎角姿态时的稳定性和操纵性。飞机设计单位为了在验证新技术的同时控制飞机本身的制造成本,在 X-31的设计和制造中广泛应用了其他现役飞机上的成品,部件和结构。1

X-31验证机在气动布局上采用小前翼,机腹进气及双三角机翼,机翼前端靠近机身的位置还带翼根前边条。 X-31使用的通用电气公司F404涡轮风扇发动机的喷口处安装可控推力导向片以实现推力转向,由三块导向板组成的推力矢量控制系统可以保证尾喷流最大偏角达到 26度。X-31因为是按照纯粹验证机的标准进行设计,飞机的结构和设备都比较简单,X-31在验证飞行状态时的推重比为1.0-1.2。1

X-31验证机的机翼采用了跨音速翼型的小切尖双三角机翼带有固定扭转结构的机翼相对厚度为5.5%,机翼无安装角和上反角。 X-31验证机双三角机翼的内侧机翼后掠角为48度,机翼外侧后掠角为36度36分,机翼为普通半硬壳结构,机翼结构由铝合金翼梁骨架与碳纤维复合材料整体蒙皮组成。机 翼可动部分为前缘处两段前缘襟翼和机翼后缘的两段式襟副翼,带固定扭转的机翼和前、后缘可动部分在飞行控制计算机的控制下,根据具体飞行条件的变化自动调整机翼 的弯度。因为X-31验证机本身所研究的是亚、跨音速时的高机动性,所以在机翼的设计上也是以强调M0.1-1.4之间的亚、跨音速范围为主,没有过多的考虑飞机在M1.6以 上超音速飞行时对机翼气动力上的要求。X-31验证机的机翼结构设计与EF2000(欧洲战斗机)基本相同,翼型和剖面弯度以及外载荷都由罗克韦尔国际公司进行确定和修改,X-31的机翼采用了多桁梁金属结构设计,蒙皮采用了碳纤维复合材料,翼身结构和机翼作动筒护板采用了9130/T300复合材料 制造。1

X-31验证机的前翼相对机身和 主翼的位置与欧洲战斗机EF2000类似的远距离耦合设计,前翼设置在驾驶舱前方略高于机翼位置,这样可以使前翼具备较好的俯仰控制能力。 X-31的前翼面只能同向偏转而不可差动控制。X-31前翼与副翼的可动部分都采用复合材料蒙皮蜂窝结构,可动翼面的控制系统采用的都是应用在美国军用飞机上的成品件。

X-31验证机的机身设计比较传统,前机身用铝合金梁框和碳纤维复合材料蒙皮组成,中段机身为全铝合金结构,后机身的框架结构和蒙皮采用高强度的钛合金制造。 X-31的机身设计内部空间较大,不对超音速性能进行过多的考虑也使机身线条件比较简单。为了提高 X-31验证机的推重比,除了必要的飞行控制和测试设备之外,X-31验证机上没有安装雷达系统和机载武器的能力与空间,X-31验证机的结构材料中碳纤维复合材料为20%,轻铝合金材料为55%,钢和钛合金的比例为11%。1

X-31验证机的纵向和横向均为静不安定设计,飞行控制采用了数字式电传操纵系统,为了降低X-31验证机的设计工作量和制造成本,X-31采用了F-16战斗机的前三点起落架,进气道下方的主起落架向后收入机身,主起落架向前收入机身,机轮与刹车系统是“奖状”式民用飞机的,采用与A-7攻击机同样的轮胎。单座增压驾驶 舱内装有马丁-贝克弹射座椅、风挡,向后开启的座舱盖,仪表都直接采用了 F/A-18战斗机的成品。X-31验证机在应急条件下可连续工作4.5分钟的应急电/液系统采用F-16战斗机的同类装置,空中起动机是F-20战斗机用的,飞行操纵系统采用了F-16和F/A-18战斗机的成品,速度/加速度测量装置也采用了 F/A-18战斗机的设备。1

X-31验证机的进气系统采用了下唇口可调节的机身腹部矩形进气 道,进气道和机身下表面之间带前伸的附面层隔板,X-31动力装置为一台通用电气公司的F404-GE-400涡轮风扇发动机,发动机加力推力7255千克,为了降低安装在发动机尾喷口处的推力矢量装置的技术难度,采用了机械控制的三块碳-碳材料制造的推力导向折流板,可作±26度(正常使用时的偏转角度为±10度)偏转的导向折流板系统使X-31具备了多轴推力矢量能力,导向折流板在不使用推力矢量时还可以作为阻力板使用。X-31验证机推力矢置装置的折流板在设计上借鉴了“狂风”战斗轰炸机反推力装 置所应用的技术,X-31验证机上的推力矢量装置虽然要付出很大的阻力和重量代价,但是却是推力矢量装置中技术难度最小,完全符合低成本技术验证机的设计目的和技术要求。1

动力系统X-31 的动力系统与 X-29A 一样,都是通用电气的 F404-GE-400 涡扇喷气发动机。其发动机尾喷口处安装有三片推力导向片(可作正负 10 度的偏转,并能长时间承受最高 1,500 度的高温),可使飞机在上下或左右方向上的控制更加自如。X-31 采用数字飞行控制系统,其中三台同步主计算机控制飞机飞行控制面的工作,余下一台计算机则在前面三台计算机出现冲突时充当连接断路器的角色,但这四台计算机都不具有与 X-29A 类似的备份功能。3

X-31 主要用来验证推力矢量技术与高级飞控系统配合的实用性,即用推力矢量技术和可控前翼完成常规飞机无法实现的大迎角机动飞行。与同时代的“先进技术战斗机”(ATF)和“欧洲战斗机”(EFA)等先进战斗机强调中距空战能力的设计思想不同,X-31 计要求主要是研究如何提高近距空战格斗能力,使飞机能够在很大的迎角和很低的速度下飞行,使其具有更高的转弯角速度。3

技术数据外形尺寸翼展 7.3米

前翼翼展 2.64米

机长 (机身长)14.85米

机高 4.6米

机翼面积 21.02平方米

前翼面积 2.2平方米

垂尾面积 3.5平方米

前主轮距 3.5米

主轮距 2.4米

重量及载荷全备空重 5450千克

燃油重量 1880千克

正常起飞重量 6850千克

最大起飞重量 7500千克

性能数据最大平飞速度 M1.3

海平面爬升率 218米/秒

实用升限 12200米

起飞滑跑距离 457米

起飞距离(至15米高)823米

着陆滑跑距离 823米

着陆距离(自15米高)1128米

设计过载 +9g~-4g

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国