斯密特触发器又称斯密特非门,是具有滞后特性的数字传输门。该器件既可以像普通“与非”门那样工作,也可以接成斯密特触发器来使用。

概述在电子学中,施密特触发器(英语:Schmitt trigger)是包含正反馈的比较器电路。

对于标准施密特触发器,当输入电压高于正向阈值电压,输出为高;当输入电压低于负向阈值电压,输出为低;当输入在正负向阈值电压之间,输出不改变,也就是说输出由高电准位翻转为低电准位,或是由低电准位翻转为高电准位对应的阈值电压是不同的。只有当输入电压发生足够的变化时,输出才会变化,因此将这种元件命名为触发器。这种双阈值动作被称为迟滞现象,表明施密特触发器有记忆性。从本质上来说,施密特触发器是一种双稳态多谐振荡器。

施密特触发器可作为波形整形电路,能将模拟信号波形整形为数字电路能够处理的方波波形,而且由于施密特触发器具有滞回特性,所以可用于抗干扰,其应用包括在开回路配置中用于抗扰,以及在闭回路正回授/负回授配置中用于实现多谐振荡器。

发明施密特触发器是由美国科学家奥托·赫伯特·施密特(Otto Herbert Schmitt)于1934年发明,当时他只是一个研究生,后于1937年他在其博士论文中将这一发明描述为“热电子触发器”(thermionic trigger)。这一发明是施密特对鱿鱼神经中的神经脉冲传播进行研究的直接成果。

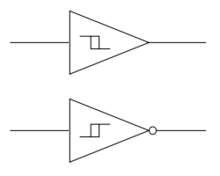

符号电路图中的施密特触发器符号是一个三角中画有一个反相或非反相滞回符号。这一符号描绘了对应的理想滞回曲线。

实现施密特触发器可以利用简单的隧道二极管实现,这种二极管的伏安特性在第一象限中是一条“N”形曲线。振荡输入会使二极管的伏安特性从“N”形曲线的上升分支移动到另一分支,然后在输入值超越上升和下降翻转阈值时回到起点。不过,这类施密特触发器的性能可以利用基于晶体管的元件来提升,因为基于晶体管的元件可以通过非常直接的利用正反馈来提升翻转性能。

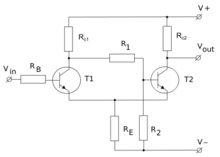

两个晶体管实现的施密特触发器在使用正反馈配置实现的施密特触发器中,比较器自身可以实现的大部分复杂功能都没有使用。因此,电路可以用两个交叉耦合的晶体管来实现(即晶体管可以用另外一种方式来实现输入级)。基于2个晶体管的施密特触发电路如下图所示。通路RC1R1R2设定了晶体管T2的基极电压,不过,这一分压通路会受到晶体管T1的影响,如果T1开路,通路将会提供更高的电压。因此,在两个状态间翻转的阈值电压取决于触发器的现态。

对于如上所示的NPN晶体管,当输入电压远远低于共射极电压时,T1不会导通。晶体管T2的基极电压由上述分压电路决定。由于接入负反馈,共射极上所加的电压必须几乎与分压电路上所确定的电压几乎一样高,这样就能使T2导通,并且触发器的输出是低电平状态。当输入电压(T1基极电压)上升到比电阻RE上的电压(射极电压)稍高时,T1将会导通。当T1开始导通时,T2不再导通,因为此时分压通路提供的电压低于T2基极电压,而射极电压不会降低,因为T1此时消耗通过RE的电流。此时T2不导通,触发器过渡到高电平状态。

此时触发器处于高电平状态,若输入电压降低得足够多,则通过T1的电流会降低,这会降低T2的共射极电压并提高其基极电压。当T2开始导通时,RE上的电压上升,然后会降低T1的基极-射极电位,T1不再导通。

在高电平状态时,输出电压接近V+;但在低电平状态时,输出电压仍会远远高于V−。因此在这种情况下,输出电压不够低,无法达到逻辑低电平,这就需要在触发器电路上附加放大器。

上述电路可以被简化:R1可以用短路连接代替,这样T2基极就直接连接到T1集电极,R2可以去掉并以开路代替。电路运行的关键是当T1接通(电流输入基极的结果)时,通过RE的电流比T1截止时小,因为T1导通时会使T2截止,而当T2导通时,相比T1会为RE提供更大的通过电流。当流入RE的电流减小时,其上的电压会降低,因此一旦电流开始流入T1,输入电压一定会降低以使T1回到截止状态,这是因为此时T1的射极电压已降低。这一施密特触发缓冲器也可以变成一个施密特触发反相器,而且在此过程中还能省去一个电阻,方法是将RK2以短接代替,并将Vout连接到T2射极而不是集电极。不过在这种情况下,RE的阻值应该更大,因为此时RE要充当输出端的下拉电阻,作用是当输出应该为低电平时,其会降低输出端的电压。若RE的阻值较小,其上只能产生一个较小的电压,在输出应该为数字低电平时,这一电压实际上会提高输出电压。

功能说明它是一种阈值开关电路,具有突变输入——输出特性的门电路。这种电路被设计成阻止输入电压出现微小变化(低于某一阈值)而引起的输出电压的改变。 当输入电压由低向高增加,到达V+时,输出电 压发生突变,而输入电压Vi由高变低,到达V-时,输出电压发生突变,因而出现输出电压变化滞后的现象,可以看出对于要求一定延迟启动的电路,它是特别适用的。

压发生突变,而输入电压Vi由高变低,到达V-时,输出电压发生突变,因而出现输出电压变化滞后的现象,可以看出对于要求一定延迟启动的电路,它是特别适用的。

而从IC内部的逻辑符号和“与非”门的逻辑符号相比就略有不同,它增加了一个类似方框的图形,该图形正是代表斯密特触发器一个重要的滞后特性。滞后特性是指当把输入端并接成非门时,它们的输入、输出特性是:当输入电压V1上升到VT+电平时,触发器翻转,输出负跳变;过了一段时间输入电压回降到VT+电平时,输出并不回到初始状态而需输入V1继续下降到VT-电平时,输出才翻转至高电平(正跳变),用公式:VT+—VT-=△VT 表示,△VT称为斯密特触发器的滞后电压。△VT与IC的电源 电压有关,当电源电压提高时,△VT略有增加,一般△VT值在3V左右。因斯密特触发器具有电压的滞后特性,常用它对脉冲波形整形,使波形的上升沿或下降沿变得陡直;有时还用它作电压幅度鉴别,在数字电路中它也是很常用的器件。

电压有关,当电源电压提高时,△VT略有增加,一般△VT值在3V左右。因斯密特触发器具有电压的滞后特性,常用它对脉冲波形整形,使波形的上升沿或下降沿变得陡直;有时还用它作电压幅度鉴别,在数字电路中它也是很常用的器件。

零件特点斯密特触发器具有如下两个特点:

1、电路具有两个阈值电压,分别称为正向阈值电压和负向阈值电压;

2、与双稳态触发器和单稳态触发器不同,斯密特触发器属于“电平触发型”电路,不依赖于边沿陡峭的脉冲。

应用施密特触发器在开环配置中常用于抗扰,在闭环正反馈配置中用于实现多谐振荡器。

抗扰施密特触发器的一个应用是增强仅有单输入阈值的电路的抗扰能力。由于只有一个输入阈值,阈值附近的噪声输入信号会导致输出因噪声来回地快速翻转。但是对于施密特触发器,阈值附近的噪声输入信号只会导致输出值翻转一次,若输出要再次翻转,噪声输入信号必须达到另一阈值才能实现,这就利用了施密特触发器的回差电压来提高电路的抗干扰能力3。

例如,在仙童半导体公司的QSE15x红外光电传感器家族中,放大式红外光电二极管能产生电信号使频率在绝对最高值和绝对最低值间翻转。这种电信号经过低通滤波后能产生平滑信号,而这种平滑信号的上升和下降与翻转信号为开启或关闭所需时间的相对量一致。滤波后的输出传递到施密特触发器的输入。实际结果是施密特触发器的输出只从低电平过渡到高电平,而这一过程在接收到的红外信号以长于某个已知时延的时间激励光电二极管之后,一旦施密特触发器的输出变为高电平,其输出只会在红外信号不再以长于类似已知时延的时间激励光电二极管之后才会变为低电平。鉴于光电二极管容易因为环境中的噪声发生伪翻转,由滤波器和施密特触发器实现的时延能确保输出只在输入确实激励元件时才会翻转。

本词条内容贡献者为:

王沛 - 副教授、副研究员 - 中国科学院工程热物理研究所

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国