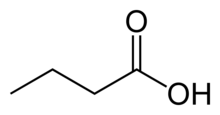

丁酸(butyric acid)是化学式为CH3CH2CH2-COOH的羧酸,无色至浅黄色透明油状液体,有腐臭的酸味;易溶于水,但易被盐析,易溶于乙醇、丙二醇、乙醚、大多数挥发油和大部分有机溶剂;与低级醇生成的酯类具有水果的香味。能随水蒸气挥发,可与水形成共沸物。

基本信息中文名称:丁酸

英文名称:butyric acid

中文别名:正丁酸,天然丁酸,酪酸

英文别名:n-butyric acid; natural butyric acid; butanoic acid; 1-butanoic acid

CAS No.:107-92-6

EINECS:203-532-3

分子式:C4H8O2

分子量:88.11

理化性质熔点(℃):-7.9

沸点(℃):163.5

相对密度(水=1):0.96

相对蒸气密度(空气=1):3.04

饱和蒸气压(kPa):0.10(25℃)

燃烧热(kJ/mol):2181.4

临界温度(℃):355

临界压力(MPa):5.27

闪点(℃):71.7

引燃温度(℃):452

爆炸上限%(V/V):10.0

爆炸下限%(V/V):2.0

外观与性状:无色油状液体,具有刺激性及难闻的气味。

溶解性:与水混溶,可混溶于乙醇、乙醚。

主要用途:用作萃取剂、脱钙剂、酯类合成,也用以制取香料、杀菌剂和乳化剂等。

健康危害:高浓度一次接触,可引起皮肤、眼或粘膜的中度刺激性损害。

环境危害:对环境有危害,对水体可造成污染。

燃爆危险:本品可燃,具腐蚀性、刺激性,可致人体灼伤。1

制备与生产丁酸天然存在于香茅、肉豆蔻、奶油等,工业生产的方法有发酵法和丁醇(或丁醛)氧化。

发酵法:以淀粉或糖为原料,用丁酸菌发酵得丁酸。

丁醛氧化法:以醋酸锰或醋酸钴为催化剂,用空气或氧气氧化丁醛,反应结束后,经分馏得丁酸。

浓硝酸氧化法(实验室制备):以正戊醇为原料,用浓硝酸将其氧化成正丁酸。将正戊醇缓慢滴加于沸腾的硝酸中,滴加完后保持微沸15~30min。冷却后用四氯化碳萃取(50mL×3),萃取液用10%的NaOH水溶液萃取(20mL× 3)。水层合并,加入5g锌粉回流20min,冷却后滤除未反应的锌粉,加入13mL浓盐酸酸化反应液,再用四氯化碳萃取(30mL×3)。萃取液加入无水硫酸钠干燥,蒸出四氯化碳,收集174~184℃(85.33kPa)馏分11g,收率50.4%。2

化工用途正丁酸是一种重要的合成香料以及其他精细化工产品的原料,主要用于丁酸酯类和纤维素丁酸酯的合成。丁酸酯类各具不同的水果香味,在香精、食品添加剂、医药等领域有广泛的应用。纤维素丁酸酯类具有杰出的耐热、耐光和抗湿性,同时具有很好的成型和稳定性,是优良的涂料和模塑。

在药剂制造中用作矫味剂;丁酸的钙盐在冷水中比在热水中的溶解度大,故还可用作成盐剂,以增加药物的溶解度。还可用于γ-氨基丁酸等医药中间体的制备。

注意事项一、健康危害

侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

健康危害:高浓度一次接触,可引起皮肤、眼或粘膜和中度刺激性损害。

二、毒理学资料及环境行为

毒性:属低毒类。

急性毒性:LD50 000mg/kg(大鼠经口);530mg/kg(兔经皮)

危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。

燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。

3.现场应急监测方法:

土壤中挥发性脂肪酸的快速萃取和分析[刊,英]/Paul J.W.;Beauchamp E.G.//Commun.Soil Sci.Plant Anal.-1989,20(1/2).-85~94 《分析化学文摘 》1990.6.

4.实验室监测方法:

气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》,杭士平主编

5.环境标准:

|| ||

3

应急处理一、泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿化学防护服。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收,收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏,利用围堤收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

二、防护措施

呼吸系统防护:空气中浓度超标时,应该佩戴防毒面具。必要时佩带自给式呼吸器。

眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。

防护服:穿工作服(防腐材料制作)。

手防护:戴橡皮手套。

其它:工作后,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

三、急救措施

皮肤接触:脱去污染的衣着,立即用流动清水彻底冲洗。

眼睛接触:立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就医。

食入:误服者给饮大量温水,催吐,就医。

灭火方法:雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。3

风险术语R34 Causes burns.

引起灼伤。2

安全术语S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。

S36 Wear suitable protective clothing.

穿戴适当的防护服。

S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label whenever possible.)

若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。2

本词条内容贡献者为:

余坚 - 副研究员 - 中国科学院化学研究所

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国