杂散光的产生及其影响

杂散光是通过光学系统投射到像平面上不参与成像的有害的光。产生这些有害的光是由于非成像光线通过光学系统射向仪器镜筒的内壁表面,再由内壁表面反射后通过光学系统的出射光瞳射向像面。其次是成像光束及非成像光束通过光学零件折射面时,有一部分光反射回到仪器内壁表面,或在光学零件的两个折射面间多次反射和折射产生的杂散光。还有就是光学零件表面划痕、麻点、抛光不够的部位,光学材料内部的条纹及杂质和光学零件的粗糙的非工作面的散射等原因引起的杂散光。

这种杂散光的危害是降低了像面上图像的对比度,淹没了对比度很低的图像或图像的细节,直接降低了光学系统的成像质量。

杂散光可分为一次、二次和高次杂散光。凡由仪器内壁表面、镜框、光学零件表面及其他能产生杂散光的表面由一次反射或散射产生的射向成像面的,而且在视场角以内的非成像光线,即为一次杂散光。一次杂散光再经仪器内壁表面等的反射或散射所产生的射向像面的,并在视场角以内的非成像光线为二次杂散光。依此类推,可产生高次杂散光。

决定杂散光的数值指标很难通过计算方法来预先确定。但是,对于一种特定的仪器,通过实验室实际测量的方法可测出其杂散光的数值指标。在实际光学系统中不能彻底消除杂散光,只能使之尽可能减少。实现减少杂散光的方法有:在设计时,应使光学系统在满足成像要求前提下尽可能使折射面减少,以使折射面产生的反射次数减少;使透镜的实际口径大一些,以减少透镜边缘产生的散射;在镜筒设计时加上消杂光光阑或加工内螺纹,以阻挡镜筒内表面反射的杂散光;使光学系统的工作距离尽可能大一些,以免由出射光瞳射出的发散状杂散光大部分射向像面。在工艺上,应使光学零件表面清洗干净;光学材料应要求选择合适的气泡度和条纹度;光学零件非工作面涂黑色涂料,并使之渗到粗糙表面的麻坑中去;使仪器镜筒的内壁及装卡光学零件的金属支撑件煮黑或涂以黑色无光漆。1

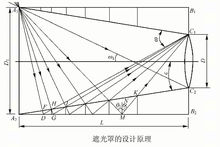

消杂光光阑的应用消杂光光阑一种通常的用法是装在仪器物镜的前面,即遮光罩。若物镜前面没有任何光阑时,物空间内约2p 角度内的光线均可射入物镜,则镜筒内壁等非工作表面将被照射大量光能,形成杂散光。为此,加上遮光罩可以拦掉视场以外的光线射入物镜的入射光瞳。遮光罩的设计应使任何直射到其内表面的光线经第一次反射后不能射入物镜的入射光瞳。如右图所示,在遮光罩的内壁上可安置若干个消杂光光阑,所有光阑的边缘必须沿着光管的边界A1C1 和A2C2 。遮光罩的长度L可由下式确定:

遮光罩的入射孔径D1可由下式计算:

式中,D为光学系统入射光瞳直径;W 为系统的视场半角;W1为通过系统入射光瞳边缘的光线和光轴间最大的夹角。给定遮光罩长度L或直径D1 以后,在遮光罩内消杂光光阑的数目和位置可用作图的方法确定,如右图所示。由点C1以视场半角W作直线C1D和A2B2 交于点D,连直线A1D和直线A2C2 交于点F。在点F处可放置第一个消杂光光阑。同时直线C1D又与A2C2 交于点H ,则在点H 处放置第二个消杂光光阑。连直线A1H 与A2B2 交于点G,连直线C1G与直线A2C2 交于点I ,在点I处设置第三个消杂光光阑。依此类推,可得一系列消杂光光阑的位置。当两条直线A1M和MC1 相对于直线A2B2 处于接近符合反射定律的情况,即

式中,D为光学系统入射光瞳直径;W 为系统的视场半角;W1为通过系统入射光瞳边缘的光线和光轴间最大的夹角。给定遮光罩长度L或直径D1 以后,在遮光罩内消杂光光阑的数目和位置可用作图的方法确定,如右图所示。由点C1以视场半角W作直线C1D和A2B2 交于点D,连直线A1D和直线A2C2 交于点F。在点F处可放置第一个消杂光光阑。同时直线C1D又与A2C2 交于点H ,则在点H 处放置第二个消杂光光阑。连直线A1H 与A2B2 交于点G,连直线C1G与直线A2C2 交于点I ,在点I处设置第三个消杂光光阑。依此类推,可得一系列消杂光光阑的位置。当两条直线A1M和MC1 相对于直线A2B2 处于接近符合反射定律的情况,即 ,则直线C1M 和直线A2C2 的交点K处,即为最后一个消杂光光阑的位置。2

,则直线C1M 和直线A2C2 的交点K处,即为最后一个消杂光光阑的位置。2

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国