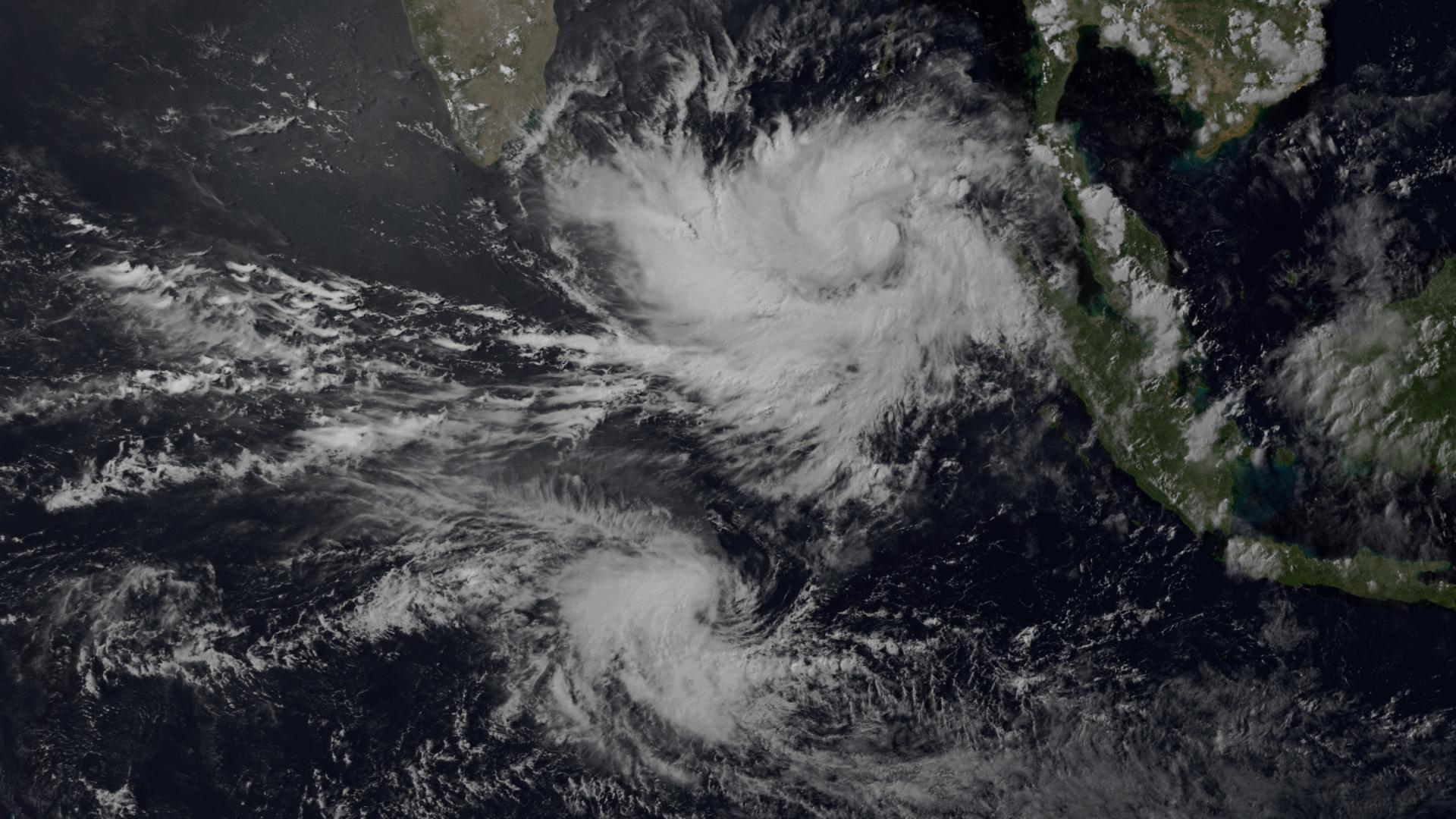

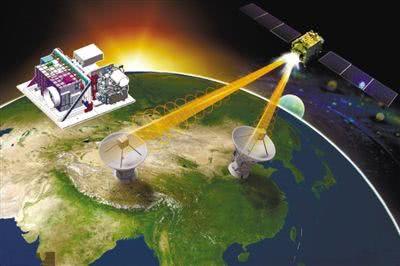

1970年4月24日,中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射升空,标志着中国成为世界上第五个用自制火箭发射国产卫星的国家。作为数量最多、用途最广、发展最快的航天器,各国航天事业都是以人造卫星为突破口向更高水平迈进的。首颗人造卫星的发射,无疑是中国航天史上的奠基性事件。40多年来,中国的航天事业取得巨大发展,载人飞船、空间实验室相继升空,还即将在2022年迎来中国空间站。但人造卫星依然是航天科技中不可或缺的一环。2016年3月8日,经国务院批复同意:将每年4月24日设立为“中国航天日”。全国各地将会举办各种各样的活动,让更多人认识航天、了解航天。今天,我们就从人造卫星入手,来了解一下中国航天科技的发展吧。人造卫星:航天领域的超级军团人造地球卫星简称人造卫星,是指环绕地球飞行并在空间轨道运行一圈以上的无人航天器。如何理解这个概念?这里先要区分航空和航天。因为很多人会将二者相混淆。简单而言,航空是指载人或不载人的飞行器在地球大气层内的航行活动,如热气球旅行、飞机飞行等。航天是指载人或不载人的飞行器在大气层外空间的航行活动,如卫星拍照、新视野号飞掠冥王星等。与之对应的,在地球大气层内飞行的就是航空器,比如气球、飞机;在地球大气层外飞行(基本按天体力学规律运动)的就是航天器,比如卫星、飞船。人造地球卫星可以说是最基础的航天器。就像其他航天器一样,人造卫星需要在运载火箭的推动下获得必要的速度进入大气层外空间,然后在引力作用下完成类似于天体的轨道运动。因为飞得高,飞得快,人造卫星可以突破地面地域的限制,获得非常开阔的视野。没有大气层的阻碍,亦能更好地观测地外空间(太空)。在1957年10月苏联发射世界上第一颗人造地球卫星之后,我国于1958年启动了卫星的预研工作,并在1970年4月24日成功发射第一颗人造地球卫星“东方红”1号。该卫星用无线电波发送“东方红”乐曲,是一颗听得到和看得见的人造地球卫星。至2019年,我国已经有将近200颗卫星在轨飞行并提供服务,数量位居世界第二。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国