定义

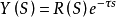

在工业生产过程中,被控对象除了具有容积滞后外,往往不同程度地存在着纯滞后。由于过程通道中存在的纯滞后,使得被控量不能及时的反映系统所承受的扰动。若用 y (t)来表示输出,而用 r (t)来表示输入, 表示纯滞后时间,则有:

表示纯滞后时间,则有:

对上式两边取拉氏变换可得:

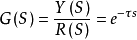

其传递函数为:

此外,如反应器、管道混合、皮传送、轧辊传输、多容量、多个设备串联以及用分析仪表测量流体的成分等过程都存在着较大的纯滞后。在这些过程中,由于纯滞后的存在,使得被控变量不能及时反映系统所承受的扰动,即使测量信号达到调节器,调节机构接受调节信号后立即动作,也需要经过纯滞后时间以后,才波及被控变量,使之受到控制。因此,这样的过程必然会产生较明显的超调量和较长的调节时间,甚至使得系统产生振荡等。

如果用 表示具有时滞系统的纯滞后时间,T 表示系统的惯性时间常数,那么

表示具有时滞系统的纯滞后时间,T 表示系统的惯性时间常数,那么 可作为对时滞系统难控程度的度量指标,不妨称之为时滞系统难控程度指标或简称时滞系统的难控程度。一般认为纯滞后时间与系统的时间常数之比 θ >0.5,就认为该系统属于大时滞系统。

可作为对时滞系统难控程度的度量指标,不妨称之为时滞系统难控程度指标或简称时滞系统的难控程度。一般认为纯滞后时间与系统的时间常数之比 θ >0.5,就认为该系统属于大时滞系统。

纯滞后时间和惯性时间常数都是动态系统固有的特性,它与系统所采用的控制策略无关。但注意到,如果不考虑其它因素的影响,动态系统的纯滞后时间主要包含在控制作用中。所以在控制系统设计中,选择控制方法要使得系统的纯滞后时间尽可能的小。对于大时滞系统,常规的控制方法如 PID 已经显得无能为力,因此对其需要采用更为先进的控制策略。1

纯滞后产生的原因及特点在工业系统中,特别是大型、复杂的工业系统总是不可避免地存在滞后现象。对滞后系统进行控制不仅需要考虑当前的状态及输入,还要考虑系统的过去状态。因此对纯滞后系统的控制是比较复杂的。

系统产生滞后的原因系统产生滞后的原因有很多,主要是以下2大因素:

(1)由控制对象的结构造成的。在这类因素中造成系统产生滞后的原因有以下几个方面:

1) 物料及能量在管道或容器中的传输及运送占用一段时间。

2) 物料反应与能量交换需要一定的时间。在工业系统中,特别是化学工业中,当检测器检测到信号使控制器动作,控制器产生控制规律去控制被控对象,然而控制信号到达被控对象需要经过一段时间才会起作用。另外温控设备中的电阻炉就要在通电一段时间后才会产生很大热量。

3) 多种设备串联在一起。当控制信号经过较多的设备时,它就会需要一定的时间才能到达系统中,这段时间就会使系统产生时滞。

4) 执行机构的动作时间。在工业系统中由于设备要不间断地运行,设备的磨损率随着运行时间的增长而大大增加,系统的灵敏度就会变低,执行时间就会相应的延长,从而使控制量不能及时地到达被控系统中。

(2)由在线分析仪表造成的。在某些过程控制系统中,为了有效地控制产品的质量,用在线质量分析仪表直接对产品质量进行分析,例如,工业控制中的水份分析仪表每分析一次样品都需要一定的时间,这样在控制量变化后,被控量要经过传送带的延迟时间外,还要经过一段仪器分析才能得出结果,因此分析仪表也会增加系统的时滞。

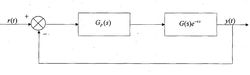

纯滞后系统的特点纯滞后是指时间上的滞后,简单的说是系统输入一信号后 ,输出不能立即发生反应。在工业控制系统中,被控对象一般为广义对象,除了对象的工艺外,还包括测量变送器、调节阀等。对于纯滞后系统,设广义对象和控制器的传递函数分别为

,输出不能立即发生反应。在工业控制系统中,被控对象一般为广义对象,除了对象的工艺外,还包括测量变送器、调节阀等。对于纯滞后系统,设广义对象和控制器的传递函数分别为 、

、 ,则控制系统的框图如图1所示。

,则控制系统的框图如图1所示。

由于系统中出现了延迟环节 ,所以系统的稳定性会降低。延迟时间

,所以系统的稳定性会降低。延迟时间 越长,系统就越不稳定。如果系统的滞后时间

越长,系统就越不稳定。如果系统的滞后时间 较短,对整个系统的性能影响不大时,在控制系统分析与设计时可将其忽略,把它等价成无时滞的系统。如果滞后时间

较短,对整个系统的性能影响不大时,在控制系统分析与设计时可将其忽略,把它等价成无时滞的系统。如果滞后时间 较长,则不能将其忽略,应该在控制器的设计时充分考虑到它对整个系统的性能影响。2

较长,则不能将其忽略,应该在控制器的设计时充分考虑到它对整个系统的性能影响。2

大时滞系统控制方法大时滞系统的控制方法包括经典控制方法、现代控制方法、智能控制方法。

经典控制方法经典控制理论产生于20世纪40-60年代,它以传递函数为数学工具,研究单输入、单输出的自动控制系统的分析与设计问题。主要的研究方法有时域分析法、根轨迹法和频率特性法。经典控制理论能够有效地用来分析和设计线性、定常单变量系统,在工业控制领域中是一种占统治地位的控制理论。经典控制方法有Smith控制和Dahlin(达林)控制。

(1)Smith控制算法是最早专门应用于时滞系统控制的方法。它是由瑞典科学家Smith提出的。Smith控制的基本思路是预先估计出过程在基本扰动下的动态特性,然后由预估器进行补偿控制,力图使被延迟了 的被控量提前反映到控制器中,并使之动作,以此来减小超调量和加快调节过程。Smith控制在理论上能实现类似无滞后的控制效果,但在实际应用却不尽人意。主要是Smith算法过度依赖于被控对象的数学模型,它在模型估计准确的情况下能实现较好的控制作用,而在模型估计有偏差的情况下控制品质就会变差。然而在现代复杂的工业控制中,被控对象的数学模型是很难精确的估计出来,此外Smith算法对外部扰动,参数变化也很敏感,因此Smith控制很难推广到实际应用中。

的被控量提前反映到控制器中,并使之动作,以此来减小超调量和加快调节过程。Smith控制在理论上能实现类似无滞后的控制效果,但在实际应用却不尽人意。主要是Smith算法过度依赖于被控对象的数学模型,它在模型估计准确的情况下能实现较好的控制作用,而在模型估计有偏差的情况下控制品质就会变差。然而在现代复杂的工业控制中,被控对象的数学模型是很难精确的估计出来,此外Smith算法对外部扰动,参数变化也很敏感,因此Smith控制很难推广到实际应用中。

(2)达林算法是美国IBM公司的工程师达林(Dahlin)在1968年提出的一种不同于常规PID控制规律的新型算法。该算法的最大特点是将期望的闭环响应设计成一阶惯性加纯延迟,然后反过来得到满足这种闭环响应的控制器。达林控制器的结构简单,控制系统的鲁棒性好,能够达到最优Smith预估器的控制效果。虽然Dahlin控制器具有很多优点,但实际应用中效果较差,一个重要的原因是该控制器会产生振铃现象。Dahlin控制器能有效地应用于大时滞系统的控制。

现代控制方法现代控制方法产生于20世纪60-70年代,它以线性代数和微分方程为主要的数学工具,以状态空间为基础,形成了以系统辨识、最优控制、最优估计、自适应控制为代表的理论体系。现代控制理论不仅研究系统的输入、输出特性,而且还研究系统的内部特性。它适合研究多输入、多输出的非线性或时变的复杂系统。对大时滞系统的控制方法有预测控制和自适应控制。

(1)预测控制是20世纪70年代后期提出的一类新型计算机控制算法。它是一种基于模型预测的启发式控制算法,利用当前值和过去值去预估过程的未来值,以滚动确定当前的最优输入策略。由于时滞控制系统解决问题的关键是对系统输出的预测,而预测控制可以根据过去和现在的输出来预测未来的输出,可以说预测控制有着天生克服滞后的优点,因此预测控制非常适用于时滞系统。预测控制算法中比较典型的算法有动态矩阵控制、广义预测控制、模型算法控制等。

(2)自适应控制通过修正控制参数以适应对象和扰动的动态特性的变化。自适应控制也是一种基于数学模型的控制方法,只是控制时所依据的关于模型的扰动的先验知识比较小,需要在系统的运行过程中不断提取有关模型的信息,使模型逐步完善。具体的说,自适应控制依据对象的输入输出数据,不断的辨识模型参数,可以看出自适应控制在本质上是通过对系统某些重要参数的估计,以补偿的方法来克服干扰和不确定性。由于自适应控制能对系统参数具有良好的适应能力,因而在时滞系统中有着一定的应用范围。但它依赖被控对象的数学模型,所以在对大时滞系统控制时并非单独出现,而是与其它方法相结合的方式出现。

智能控制方法智能控制是一门新兴的交叉前沿学科,它是应用人工智能的理论与技术和运筹学的优化方法并将其同控制理论方法与技术相结合,在未知环境下,仿效人的智能,实现对系统的控制。智能控制是一类无需人的干预就能够独立地驱动智能机器实现其目标的自动控制,它可以很好地解决包括经典控制和现代控制理论在内的传统控制难以解决的复杂的控制问题。相比传统控制,智能控制具有以下几个优点:

(1)自学习能力:即智能控制系统能对一个未知环境提供的信息进行识别、记忆、学习,并利用积累的经验进一步改善自身性能的能力。它不需几要依靠对象的数学模型,而是根据系统的控制效果不断地学习,以达到自动调整控制参数的目的,实现最佳的控制效果。

(2)自适应能力:控制系统具有适应被控对象动力学特性变化、环境变化和运行条件变化的能力。这种智能行为实质上是一种从输入到输出之间的映射关系,它不依赖模型,如果对象的参数发生了变化,那么控制器的参数也会自动地调整以适应系统的变化。

(3)自组织能力:即智能控制系统对复杂任务和分散的传感信息有自组织和协调的能力,可以在任务要求的范围内自行决策,主动采取行动。当出现多目标冲突时,在一定限制下,控制器可在一定范围内自行解决,使系统能满足多目标、高标准的要求。对于时滞系统的控制,智能控制主要包括专家控制、模糊控制、神经网络控制三个部分。2

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国