简介

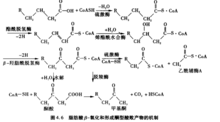

油脂的酮型酸败是由某些微生物繁殖时所产生酶(如硫激酶、脱氢酶、脱羧酶、水合酶)的作用引起的食品变质,属酶促脂肪酸氧化和水解等多步骤系列反应。酮型酸败的机制如图1所示,其中氧化反应即一般生物共同具有的脂肪酸β一氧化反应,β一氧化中间产物甲一酮酯酰辅酶A在脱羧酶作用下可形成甲基酮,或经水解形成酮酸,这些产物使食品具有令人不愉快的气味,故称为酮型酸败1。

甲基酮甲基直接与羰基相连的一类化合物。可以发生碘仿反应。如有毒的甲基异丁酮,就是该类化合物的代表。通式CH3COR。

健康危害侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。

健康危害:本品具有麻醉和刺激作用。人吸入4.1g/m3时引起中枢神经系统的抑制和麻醉;吸0.41~2.05g/m3时,可引起胃肠道反应,如恶心、呕吐、食欲不振、腹泻,以及呼吸道刺激症状;低于84mg/m3时没有不适感。

毒理学资料及环境行为毒性:属低毒类。

急性毒性:LD502080mg/kg(大鼠经口);LC5032720mg/kg(大鼠吸入);人吸入410mg/m3,头痛、恶心和呼吸道刺激;人吸入0.82~1.64g/m3,1/2人有眼鼻刺激感。

亚急性和慢性毒性:小鼠吸入82g/m3×20分钟/日×15日,4/9死亡;大鼠吸入4000ppm×15月,致死。

刺激性:家兔经眼:40mg,重度刺激。家兔经皮:500mg(24小时),中度刺激。

危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热、氧化剂有引起燃烧有危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。

燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳2。

食用油脂的酸败油脂由于贮存条件不当或存放时间太久,都会导致质量变化甚至失去食用价值。因为油脂在加工和储藏过程中,经常受到光、热、空气中的氧以及油脂中的水分和酶的作用,从而发生各种复杂的变化。特别是高不饱和油脂,情况更是如此。其中最主要的变化是部分油脂受到这些因素的影响分解成甘油和游离脂肪酸等多种产物,游离脂肪酸再进一步被水解、氧化生成过氧化物和氢过氧化物。而过氧化物则是油脂酸败过程中所生成的一种中间产物,它很不稳定,能继续分解成醛类和酮类化合物及其他氧化物,致使油脂品质进一步变坏,导致最终失去药用和食用价值。油脂的这种劣变现象称为酸败。

油脂酸败后,理化性质上表现为油的颜色加深、浑浊、沉淀并产生哈喇味、酸值和过氧化值上升、碘值下降等。其中,产生哈喇味是油脂酸败最主要的感观标准,故油脂酸败又称为油脂哈败。

油脂酸败的历程很复杂,就其变化过程来说,有各种不同的途径,大致可归纳为油脂的氧化型酸败、水解型酸败和酮型酸败。无论何种酸败,最终都将导致产生一定量的醇化合物、醛化合物和酮化合物。

(一)氧化型酸败(油脂自动氧化)

天然油脂曝露在空气中会自发地进行氧化,油脂的自动氧化是油脂及油基食品败坏的主要原因。多数食品中的油脂均能发生这种氧化型酸败。油脂的这种氧化反应,是在光或金属等催化下开始的,具有连续性的特点,称为自动氧化。

油脂的自动氯化属自由基反应,起初总有一个诱导期。此时氧化反应不明显,主要聚积自由基(R)以诱发连锁反应,油脂氧化的诱导期比较长,此时氧化含量增加不明显。

第2阶段是增殖期,游离基形成后与空气中的02反应生成过氧化物游离基,然后此过氧化物游离基又和一分子脂肪(RH)发生反应,生成过氧化物ROOH和游离基R‘,通过游离基R’的链式反应又再传递下去,此时没有活化剂的引发,游离基也能继续产生。随着反应的进行,更多的脂肪分子转变成ROOH。

第3阶段为终止期,各种不同的游离基相互撞击而结合,也可与游离基失活剂(AH2)相结合,形成一些稳定的化合物。此阶段的脂肪吸氧量趋于稳定。

ROOH是油脂氧化的第一个极不稳定的中间产物,本身无异味。当体系的中心化合物的浓度增加至一定程度时即发生分解,生成一些短链醛、酮或与脂肪分子作用而被还原成醇。这些分解产物导致油脂酸败味的形成和种种副反应的发生。

(二)水解型酸败

油脂在食品所含脂肪酶或乳酪链球菌、乳念球菌、霉菌、解脂假丝酵母分泌的脂肪酶以及光、热作用下,吸收水分,被分解生成甘油和小分子的脂肪酸,如丁酸、乙酸、辛酸等,这些物质的特有气味使食品的风味劣化。同时,水解产物的进一步氧化将显著改变油脂的正常气味和滋味。常发生在奶油,以及含有人造奶油、麻油的食品中。

(三)酮型酸败(β一氧化酸败)

油脂水解产生的游离饱和脂肪酸,在一系列酶的催化下氧化生成有怪味的酮酸和甲基酮,称为酮型酸败。由于氧化作用引起的降解,多发生在β位碳原子上,因此称为β一氧化酸败。一般水和蛋白质含量较高的含油食品或油脂易受微生物污染,引起水解型酸败和β一氧化酸败。在曲霉和青霉等微生物产生的酶类作用下,油脂的水解产物被进一步氧化生成甲基酮,常发生在含椰子油、奶油等食品中。

酮型酸败的影响酮型酸败:常发生在一些含椰子油、奶油的食品中。

氧化酸败降低了食品的营养价值,因为在此过程中游离基和过氧化物能破坏食品中的多不饱和脂肪酸、脂溶性维生素A和维生素E,也能与蛋白质中的巯基作用,降低蛋白质的质量。此外,他们还能与色素作用,使食品退色,促使蛋白质变性恶化导致脂肪变成黄褐色。甚至产生毒性物质。

影响脂肪酸败的因素有温度、光线、氧气、水分、金属离子以及食品中的酶。因此,富含油脂的食品在贮藏过程中应该采取低温、避光、密封、降低含水量、避免食用铜铁器具或添加天然抗氧化剂等措施来延缓食品的脂肪酸败3。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国