脑电图描述器( electroencephalograph)是使用电生理指标记录大脑活动的技术,这种大脑自发性放电活动称为脑电波(EEG)。

脑电描述的发展1929年,Hans Berger报道了一组令人瞩目且备受争议的实验,他证明可以用放在头皮上的电极测量人脑的电活动,这种信号可以放大,还可以画出时间电压的变化。这种电活动被称作脑电图(Electroencephalogram)或EEG。由于当时的神经生理学家只认识动作电位,所以很多人最初认为那不过是某种伪迹而已。但几年后,受尊敬的生理学家Adrian(1934)也观察到了人类EEG活动。之后,随着相关研究不断证实Berger的发现,人们才承认EEG确实存在。1

在接下来的几十年里,脑电描述技术被广泛运用在科学领域和临床应用。但它的原始形式还只是对大脑活动的一种粗糙测量,很难用它来评价认知神经科学关注的那些高度特异性的神经过程。这也是脑电描述技术的缺陷之一,很难从混合了许多神经来源的EEG中将个别神经-认知过程分离出来。在心理学研究中,为了将一些特定的反应提取出来,研究者们不断设计和改进一些脑电描述技术和实验范式,从而使得一些心理现象能够较为稳定地被描述出来,这些特异性反应就事件相关电位(ERPs),即与特异性事件相关联的电活动。

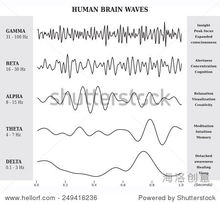

脑电波脑电波是一些自发的有节律的神经电活动,其频率变动范围在每秒1-30次之间的,可划分为四个波段,即δ(1-3Hz)、θ(4-7Hz)、α(8-13Hz)、β(14-30Hz)。除此之外,在觉醒并专注于某一事时,常可见一种频率较β波更高的γ波,其频率为30~80Hz,波幅范围不定;而在睡眠时还可出现另一些波形较为特殊的正常脑电波,如驼峰波、σ波、λ波、κ-复 合波、μ波等。2

合波、μ波等。2

研究设备国内外脑电描述技术主要使用的是Neuroscan脑电采集分析系统3。1992年,作为世界上功能最强大的放大器,SynAmps问世,目前 ,已有1300多个SynAmps放大器在世界多个研究机构使用。现在的新型放大器-SynAmps 2,也由Neuroscan 研制,是电生理放大器研究中具有权威的新一代放大器。SynAmps 2继续采用集成可编程软件,使数据的采集具有最大灵活性。SCAN软件作为Neuroscan系统的核心,将继续作为SynAmps 2系统的接口。SCAN与SynAmps 2的结合将使研究者得以进行最高质量的数据采集。

,已有1300多个SynAmps放大器在世界多个研究机构使用。现在的新型放大器-SynAmps 2,也由Neuroscan 研制,是电生理放大器研究中具有权威的新一代放大器。SynAmps 2继续采用集成可编程软件,使数据的采集具有最大灵活性。SCAN软件作为Neuroscan系统的核心,将继续作为SynAmps 2系统的接口。SCAN与SynAmps 2的结合将使研究者得以进行最高质量的数据采集。

SynAmps 2的Headbox由64个单极、4个双极和2个high level输入组成,共计70导,同时采集每导的采样率能达到20,000Hz。其配套系统可提供多至4个放大器(256/280导)的协调同步,并可确保所有通道的同步采集。精心设计的启动和时间锁定功能确保系统中所有通道无相位偏差。所有的通道都使用高质量的24位A/D模拟数字芯片来处理数据,这些数据通过USB 2.0接口传送到SCAN计算机。

SynAmps 2/SCAN的结合提供了更强大的记录功能,可以在线实时处理数据。在线数字信号处理包括多种平均模式的建立,时域和频域地形图的绘制,数据重组,以及EKG/E OG伪迹的同步去除等等。SynAmps 2还可以进行多导阻抗测量,研究者可同时看到所有导联的阻抗值。另外,可以进行精确的在线实时频谱分析。

OG伪迹的同步去除等等。SynAmps 2还可以进行多导阻抗测量,研究者可同时看到所有导联的阻抗值。另外,可以进行精确的在线实时频谱分析。

应用功能研究作为一种有效的对神经活动进行间接测量的工具,脑电图(EEG)及其相关联的事件相关电位(ERP)的相关研究广泛应用于神经科学,认知科学,认知心理学,神经科学和心理生理学研究中。 其具有较高的时间精度(temporal resolution)可以检测毫秒级的电位变化,但空间精度(spatial resolution)则相对较差。目前,借助脑电图及事件相关电位,已发现了多种同人脑认知功能相关联的成分。如P300成分同个体的内源性注意有关,N400成分同语义加工有关。

临床检测脑电波或脑电图是一种比较敏感的客观指标,不仅可以用于脑科学的基础理论研究,而且更重要的意义在于它的临床实践的应用,与人类的生命健康息息相关。

脑电波是诊断癫痫的必要依据,脑电波对于各种颅内病变,如脑中风、脑炎、脑瘤、代谢性脑病变等,亦有很大的诊断帮助。脑波图仍是目前研究睡眠最客观的依据,藉由监测睡眠中脑波变化,人们可以区分睡眠中的不同时期

本词条内容贡献者为:

殷晓莉 - 儿童心理专家 副教授 - 中国科学院心理研究所

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国