传播效果研究的经典理论之一。

起源1962年,美国新墨西哥大学埃弗雷特·罗杰斯(Everett M. Rogers)教授研究了多个有关创新扩散的案例,出版了《创新扩散》1一书,他考察了创新扩散的进程和各种影响因素,总结出创新事物在一个社会系统中扩散的基本规律,提出了著名的创新扩散S-曲线理论。

简介由美国著名传播学者Everett M.Rogers于20世纪60年代提出,对应的英文为the diffusion of innovation,是关于通过媒介劝服人们接受新观念、新事物、新产品的理论,侧重大众文化对社会和文化的影响。创新扩散模型是对创新采用的各类人群进行研究归类的一种模型,它的理论指导思想是在创新面前,部分人会比另一部分人思想更开放,愿意采纳创新。这个模型也被称之为创新扩散理论(Diffusion of Innovations Theory),或多步创新流动理论(Multi-Step Flow Theroy)、创新采用曲线(Innovation Adoption Curve)。2

根据传播理论学家埃弗雷特·罗杰斯在《创新的扩散》(Diffusion of Innovation s)

s)

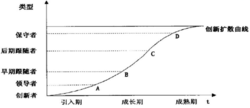

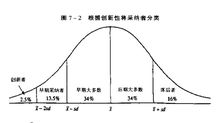

提到的创新扩散的过程的描述,认为创新的传播包含五个步骤:即认知(knowledge)、说服(persuasion)、决定(decision)、实施(implementation)以及确认(confirmation)。罗杰斯创新扩散的受众分为5类(图一):①创新者(Innovator),②早期采用者(Early Adopters),③早期大众(Early Majority),④晚期大众(Late Majority),⑤落后者(Laggards)。

提到的创新扩散的过程的描述,认为创新的传播包含五个步骤:即认知(knowledge)、说服(persuasion)、决定(decision)、实施(implementation)以及确认(confirmation)。罗杰斯创新扩散的受众分为5类(图一):①创新者(Innovator),②早期采用者(Early Adopters),③早期大众(Early Majority),④晚期大众(Late Majority),⑤落后者(Laggards)。

基本思想创新的扩散,总是一开始比较慢,然后当采用者达到一定数量(即“临界数量”)后,扩散过程突然加快(即起飞阶段take-off),这个过程一直延续,直到系统中有可能采纳创新的人大部分都已采纳创新,到达饱和点,扩散速度又逐渐放慢,采纳创新者的数量随时间而呈现出S形的变化轨迹。罗杰斯把创新的采用者分为创新者、领导者、早期跟随者、后期跟随者和保守者等几个类型。创新扩散理论在市场营销、广告推广、产品代谢以及媒介生命周期的研究方面都得到了承认,有着广阔的应用前景。

相关内容兴趣阶段:发生兴趣,并寻求更多的信息。

评估阶段:联系自身需求,考虑是否采纳。

试验阶段:观察是否适合自己的情况。

采纳阶段:决定在大范围内实施。

创新速度:创新被成员采用的相对速度。

影响创新速度的因素:

创新的性质。

传播渠道。

社会结构与规范。

人际网络。

罗杰斯的自我批评:

不是所有的创新都可以并能够被普及。

意见领袖可能不是真正的领袖,仅仅是早期的知晓者。

被访者的回忆有误差。

创新造成不平等。

书里面总结了一个创新如果要成功推广到全社会,必须经历的几个阶段:

成功的创新往往是一小撮狂热变革者开始,将概念传播到“受人尊敬的“早期采纳者,这些人具备快速传递信息的网络,在这里会有第一波的指数增长。然后“深思熟虑”的早期大多数开始慢慢认知到这个创新,当他们验证了创新的有效性之后,遵守习惯的“后期大多数”会加入,最后剩下顽固的落后者缓慢变迁或者不变。从左到右的发展并不是必然的,而是需要创新者来推动的。

本词条内容贡献者为:

吴晨涛 - 副研究员 - 上海交通大学

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国