膝折带又称扭折带。叶理或片理发生尖棱状转折的平板状条带,此带即称为膝折带。由一系列互相平行的膝折带组成的尖棱褶皱,称为膝折褶皱。膝折带的规模可大可小。膝折带实质上是具有一定宽度的剪切带,带内岩石与两侧岩石作相对剪切滑动,而使其中的层理或面理产状发生急剧改变。1

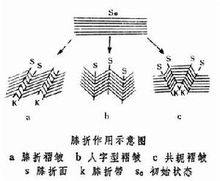

介绍以两个面(称为膝折面)为界,其中间的层理或面理发生急剧转折的变形带(见图1)。又称扭折带。膝折带内与其外的层理或面理围绕膝折面组成了不对称的尖棱褶皱,带内的层理相当于尖棱褶棱褶皱的短翼。膝折带的宽度一般在10厘米以下,规模较大的则称为巨型膝折带或膝折褶皱,见于矿物晶格的膝折称为扭折。

规模类型膝折带的规模可大可小,大者可以形成中、小型褶皱,如尖棱褶皱、箱状褶皱;小者可到手标本的规模,相当褶劈理及其形成的小皱纹;显微尺度则如云母的晶内扭折。在野外常见两组倾斜不同的膝折带以固定角度相交,称为共轭膝折(conjugate kink)或共轭褶皱(conjugate fold)。在某种意义上可以把膝折带看作具一定宽度的剪切带。膝折带有四种主要类型。

产生原因由一系列平行的膝折带组成不对称的尖棱褶皱。如果为两翼等长的对称褶皱,称为人字型褶皱或手风琴式褶皱。两个倾向相反的共轭膝折带组成箱状褶皱,也称共轭褶皱(见图2)。以人字型褶皱为例,总体的几何形态为相似褶皱,但褶皱中岩层的厚度又保持不变而具平行褶皱的特点。

膝折带常发育于成层性良好的岩石中,如薄层页岩或板岩中,是岩层受到与层理或面理平行或稍微斜交的压应力作用的结果。如主压应力方向与面理平行,常形成对称的共轭膝折带;当主压应力方向与面理成较大交角(如30°)时,则形成单斜的一组膝折带。

本词条内容贡献者为:

杨刚 - 教授 - 西南大学

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国