九年前汶川特大地震发生之后,我国地震速报在震后快速测定了震中参数,为震情判断提供了准确的资料。但由于当时未建立常规运行的地震烈度速报系统,无法提供有效的地震烈度速报图,对汶川地震的应急响应和紧急救援产生了巨大影响。震后地震烈度速报被紧急提到日程上。随着地震科学和技术的发展,地震烈速报已进入实用化阶段。在防灾减灾日我们再谈地震烈度速报,使更多的公众了解地震烈度速报的知识。

1、地震烈度

地震烈度(seismic intensity)有着不同的表述,目前比较一致地认为,地震烈度是表示地震对地表及工程建筑物影响的强弱程度,或者说是对地震影响和破坏的程度。在国家标准GBT17742-2008里这样描述地震烈度:地震引起的地面震动及其影响的强弱程度。原始的烈度是在没有仪器记录的情况下凭地震时人们的感觉或地震发生后器物反应的程度、工程建筑物的损坏或破坏程度和地表的变化状况而定的一种宏观尺度。

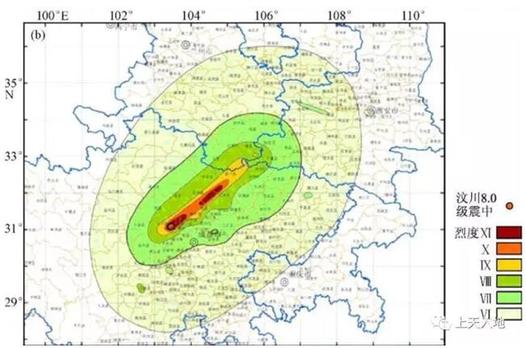

一次地震发生后,根据建筑物破坏的程度和地表面变化的状况,评定距震中不同地区的地震烈度,绘出等烈度线,做为对该次地震破坏程度的描述,称为地震烈度分布图,简称烈度图(图1)。一个地区的烈度不仅与这次地震的释放能量(即震级)、震源深度、距离震中的远近有关,还与地震波传播途径中的工程地质条件和工程建筑物的特性有关。地震烈度在不同方向有所不同,如在覆盖土层浅的山区衰减快,而覆盖土层厚的平原地区衰减慢。烈度还用于地震区划,表示将来一定期限内可能发生在某一区域内的最大烈度,估计一个地区可能发生的地震影响大小。

图1 汶川地震烈度分布图

早在16世纪意大利的地图绘制者伽斯塔尔第(J.Gastaldi)首次在地图上标注滨海阿尔卑斯地震的破坏,用不同颜色表示地震影响和地震破坏的地区,这就是地震烈度概念和最早的烈度评定。19 世纪和 20 世纪之交,伴随地震工程学科的建立,烈度表的编制引起了各国学者的关注。1874年意大利人罗西(M. S. de. Rossi)编制了第一个有使用价值的烈度表,将烈度从微震到大灾分为 10 度,并用简明语言规定了烈度评定的宏观标志。以后日本学者制定从0到7分为 8 个等级的烈度表,这就是日本气象厅JMA烈度表的基础。1904 年意大利学者麦卡利(G. Mercali)和坎卡尼(A. cancani)将烈度细分为 12 度,并给出了对应各烈度的地面加速度幅值,美国人伍德和纽曼根据本国情况,简化了烈度评定指标的宏观描述,提出修正的麦卡利烈度表,即IMM 烈度表。1964 年前苏联学者麦德维捷夫(S. V. Medvegev)与德国学者斯彭怀尔(W. Sponheuer)和捷克学者(V. Karnik)合作编制了 MSK 烈度表,烈度划分为 12 度。目前最有代表性的烈度表就是IMM 烈度表、MSK 烈度表和JMA 烈度表。

中国地震烈度表的编制始于20 世纪50 年代。地震学家李善邦曾修改麦卡利烈度表使之适应中国特点。1957 年地震学家谢毓寿参照麦德维捷夫的工作,考虑我国建筑类型和特点编制了“新的中国地震烈度表”。地震工程学家刘恢先总结我国邢台、通海、海城、唐山等地震的烈度评定经验,于 1980年修订编制“中国地震烈度表”,该表引入震害指数、地震加速度和速度峰值作为评定烈度的参考量化指标。这些烈度表均采用了12 度分档的烈度,以后中国地震烈度表又进行了多次修编。最近的烈度表GBT17742-2008,为2008年11月13日发布,于2009年3月1日实施。标准规定了地震烈度的评定指标,包括人的感觉、房屋震害程度、其它震害现象、水平向地震动参数。这个标准对于烈度的评定给出了仪器测定的峰值速度、加速度和地震烈度的对照参考值,根据近年来大地震的烈度评定经验,仪器测定的速度和加速度值已经成为评定烈度的重要参考值。近年来美国和日本等国家已经很少在震后用考察方式评定烈度分布,而是越来越使用仪器烈度(Instrumental intensity)或者观测烈度来表述地震影响程度,其原因是由于各国抗震标准的加强和房屋建筑抗御地震能力的加强,使得调查评判烈度的难度增加,必须以仪器观测的速度和加速度值作为参考才可以最终确定烈度。

2、地震烈度速报

地震烈度速报是根据大地震发生后地震应急响应和地震应急救援需要而产生的。实际上烈度速报和传统的调查烈度有着本质的区别,它主要依靠仪器观测到的地震动参数--地震动位移、速度和加速度,根据一定的标准和计算模型在震后快速计算出烈度分布图,也称为震动图(Shakemap)。

当一个破坏性地震发生以后,一般情况下能够立刻得到的信息是震级和震中位置。但是地震不是发生在一个单纯的点上。特别是大地震,一般都会在地下形成一个破裂带,造成地面破坏范围可能由震中到周围达几百公里之长。震中信息只告诉我们哪里发生了地震,并没有告诉我们在哪个地方的震动最强烈。而当破坏性地震发生后,政府部门急需了解哪个地区地震动最强烈,破坏最严重,以进行紧急救援。

地震烈度对于灾后评估地震影响和编制抗震烈度规划是非常宝贵。传统的地震烈度信息主要通过烈度调查获得,需要几小时到几天甚至数月才能完成。大地震应急响应和地震应急救援要求在地震发生后能够快速给出不同地区的烈度分布情况,这就是地震烈度速报,也叫地震仪器烈度速报。

地震烈度速报需要一个密集地震观测网和地震快速响应。上个世纪日本投入巨资布设密集的数字化地震台网(Hi-net)和强震网(Kik-net),率先开展了地震烈度速报,在破坏性地震发生后2、3分钟内就能提供地面运动峰值分布图和仪器烈度值图。近年来由于传感器技术、微处理器技术和互联网技术的发展,廉价的MEMS加速度传感器和智能设备完全可以用来建设密集地震观测网,使地震烈度速报技术得以迅猛发展。

3、怎样进行地震烈速报

为快速得到震后的地震烈度概括起来有三种方法:第一种是利用震后快速测定的各种地震参数、地震波传播的衰减关系和地质构造及余震,快速推算的地震烈度速报,称为推算地震烈度速报;第二种是在传统地震台站用仪器测量地震动参数基础上,采用模拟虚拟地震台站加密,产出的烈度速报,一般称为地震动分布图(Shakemap);第三种是布设密集地震台网,直接利用仪器测量的地震参数,直接产生地震烈度速报图,一般称为观测烈度速报。

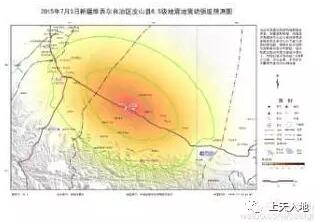

基于衰减关系推算的烈度速报是在地震发生后首先获得地震发生的震中位置和震级,选择适宜的衰减关系确定影响的区域,然后按30”间隔的网格,建立虚拟地震台,计算出基岩地震动参数值,考虑到场地放大系数的放大作用,可以将其转换到地表,得到地表上的地震动参数分布。这就是推算烈度速报。在得到震源信息和余震信息后还需要进一步修订烈度分布图。

图2 2015年7月3日皮山地震烈度速报(陈鲲)

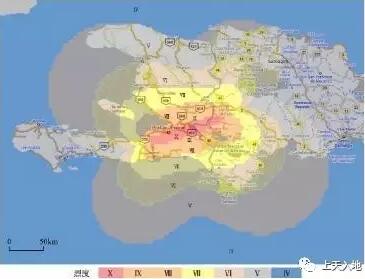

另一种推算地震烈度速报,是在适用快速获得的地震三要素和断层走向、倾向、滑动角的情况下,通过理论计算地震的同震形变位移、大地震地表同震位移场的分布特征与该地震烈度分布,根据同震形变和地震烈度的关系推算出地震烈度分布。

美国自1994年北岭地震之后开始对震动图(ShakeMap)进行研究。由于台站的密度不够,需要增加台站,于是采用模拟的方法在实际台站之间增加“虚拟地震台”来“加密”地震台网。快速获得地震后的地震动图,即峰值地面加速度(Peak Ground Acceleration,PGA)等值图、峰值地面速度(Peak Ground Velocity,PGV)等值图和仪器烈度值Imm分布图。

图3 同震位移推算的地震烈度速报(张晁军)

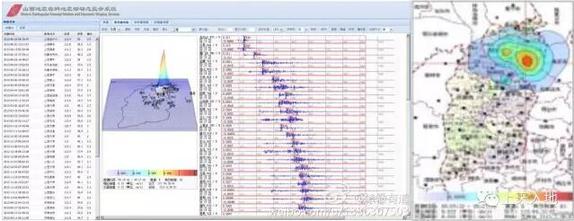

我国2000年以后开始利用现有地震台网进行仪器烈度速报研究,2013年正式投入使用的地震烈度速报技术系统可在地震发生的过程中实时动态产出3D地震动图和最终烈度速报图ShakeMap,在烈度速报方面独具特色(图4)。

图4 山西地震台网动态3D地震动图速报

密集地震台网的烈度速报非常简洁和迅速,称为观测烈度速报。由于台站密集,基本上只需在地图上显示观测点观测到的烈度数值即可,地震波扫过地震台网,烈度即可直接显示。其优点是可以快速测定台站的速度、加速度及位移。

图5 日本千叶近海5.5级地震烈度速报图

(使用800多台站,震后3分多钟发布)

图5是2013年12月14日12:06日本千叶近海5.5级地震的烈度速报,它是每一个地震台站实际观测的烈度显示。由于台站足够密,地震烈度非常清晰,无需插值和建立虚拟地震台。这个地震烈度速报使用了800多个观测点,其中绝大部分是社会和民间建立的与地震预警报警器在一起的观测点,其平均台站间距大约为2.5Km。

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国