得失之光:由《失明症漫记》到《复明症漫记》科普中国-科幻空间 2021-05-10 |

我们走吧。到哪里去?警督问。如果没有什么重要事情,去和我们一起吃午餐。你确定吗?确定什么?愿意让我坐在你的餐桌边?对,我确定。不担心我在欺骗你吗?你眼中的泪水告诉我,不会。——若泽·萨拉马戈《复明症漫记》《失明症漫记》&《复明症漫记》原书作者 | 若泽·萨拉马戈《失明症漫记》:一座无名城市中,一个卡车司机在回家的路上突然失明;与他接触过的人之后也纷纷失明,失明成了笼罩在城市上空的“白色瘟疫”。尽管政府立刻将所有已知的失明者全部隔离起来,但失明症还是疯狂蔓延,最终摧毁了整座城市。在空白一片的地狱中,唯一保存着视力的就是眼科医生的妻子:她既要守护脆弱不堪的盲人们,又要和文明崩塌后残酷的世界斗争到底。《复明症漫记》:失明症灾变的结局是所有幸存的盲人突然间莫名其妙地复明了。灾变看似已经过去,但四年之后,这个国家发生了一场与失明风马牛不相及的风波:在大选过后,政府发现选票中百分之七十以上都是空白选票。混乱和恐慌一时间横扫全国,舆论压力之下,政府撤出首都。直到一封告密信指出:在四年前那场席卷全城的白色瘟疫中,有一个女人没有失明……Part.1在香港问题上,西方媒体的“双重标准”亦被戏称为“选择性失明”。我们不在这里讨论政治问题,但这个词是一个有趣的反讽,因为“失明”和事实恰恰相反:“选择性”意味着看到一些,却刻意忽视另一些:这不是真正的失明,因为无法看到,或者说无法意识到其存在,是不能够加以否定的。反讽之处在于:这个生造词通过“不存在的失明”更加凸显了“看”,而且我们知道,看到的更多。当然,我们知道看并不止一种。区分不同种类的“看”是件很有趣的事。不说敏感的德语,仅仅中文中已经有了“凝视”“瞥视”“盯着”……但还有很多种微妙的看难以用一个简单的词概括。比如说:观看小摆设。包法利夫人爱玛在家中没完没了地添置着装饰用的小摆设(当然了,爱玛也是这些小物件的一部分)。包法利先生是个有求必应的庸才,但他非常爱自己的妻子,所以这些小摆设让他也很开心。“它们增加他官能的愉悦和家室的安乐,仿佛金沙,一路遍洒他的生命小径。”看是一种精神的按摩,也是一种潜在的确认,因为爱玛是被丈夫像金丝雀那样养在家里的。小摆设是爱玛的外延,是宠物掉落的毛发,它们无法破坏这个庸俗之家的气氛(因为它们的摆放依赖于大件家具的布置以及整栋房子的格局),反而为其增光添彩。它们当然不是为包法利先生准备的,但在看着它们的过程中,他和爱玛一样快乐,因为他无时无刻不意识到自己在被甜腻的爱包围着。还有一种看离我们更近。拿着手机,拇指重复着下滑的动作,哪怕屏幕上充满着与己无关的垃圾信息也不愿停手。这是一种新型的官能疾病,总是发作于午夜时分。它背后有一种简单粗暴的逻辑:因为夜晚是真正属于我的时间,所以我有理由将其随意支配。但这种支配最后往往体现在无节制地刷微博或朋友圈上,支配的行为由此而显得含混不清。让人无可救药地沉溺于手机的并不是支配的快感,而是被支配的快感,或损毁的快感:资本主义的逻辑是高效与管理,那么挥霍时间的行为则带有某种反叛意味:与其让时间产生一丝一毫的价值,不如直接将它挥霍殆尽。这直接让人联想到大萧条时代对农产品的销毁——它是奴役和反叛怪异的结合体。韩炳哲(Byung-Chul Han)将这种看称为狂看(Binge Watching),它是一种“毫无节制的呆视”,一种病态的看,使我们直接联想到暴食之罪。

上述这些看是功能性的,如果它们在小说中被写出来,那么便意味着它们承载的功能大于它们(的动作)本身。然而存在另一种看,一种非功能性的看。这种看在小说中是不需要被写出来的。它出现在巴尔扎克或托尔斯泰笔下的贵族沙龙中:贵妇们笑着,摇着羽毛扇子,男人们则端着酒杯或叼着烟斗,谈论政治或生意。这场景中有无数琐屑的动作可以描写,但如同不需要刻意描写呼吸,看同样也是多余的:人们无时无刻不在看着。看者也是被看者。视线是一张透明的蛛网。有一种情况能够撕破这张网,那就是特写。我们都知道特写镜头指向的不仅仅是一个视觉意象。当看的动作被强调时,它背后是权力,因为作家认定某种东西必须以非人的视角呈现出来,以压倒一切的姿态呈现在我们眼前。虽说如此,大多数时候,看的形象本身是退隐的。人们常说眼睛是心灵的窗口,但不尽然:眼睛事实上是权力的窗口。对全景敞视监狱进行无限化简,最终得出的只会是一只眼睛。Part.2有人认为科幻小说是一种提供奇观的小说。不去考量这个概念正确与否,至少有一点切中了要害:科幻小说是关于看的小说。事实上,没有哪一种文体与看之间的距离更近于科幻小说:它提供了视角(viewpoint),提供了景观(landscape),每一段都在暗示我们:该这样看,而不是那样看。甚至连那些文字所不及,也就是没有出现在镜头中的事物都是有待被发现的,而不是彻底的无。当我们讨论科幻小说时,第一步永远是思考我们看到了什么,而非我们联想到了什么;因为正常的读法必须是:你要假定每一样东西都是完全陌生的。这个问题在里尔克的第八首哀歌中可以找到对应:用尽所有的眼睛,生灵们望向敞开。只有我们的眼睛仿佛转头,遍布它们四周这陷阱,围住它畅通的出口——里尔克《杜伊诺哀歌》,蔡小乐译如何理解“敞开”(Offene)?里尔克在1926年2月25日的书信中这样解释它的概念:……动物们意识的向度将它们置于这个世界里,不需要它们每时每刻(像我们这样)面对这个世界;动物在世界之中,而我们由于我们的意识进行固有的转向和上升,我们站在世界的面前……‘敞开’指的不是天空,空气或者空间,即使这些,对于观者和评判者来说,也是一个对象,也是不透明的,封闭的。也许,动物和花朵都是这样一些存在,它们不需要任何理由,在面前和头顶,它们有难以描述的宽广的自由,在我们这儿,能与此相提并论的(十分短暂的瞬间)也许只有那第一瞥爱的目光,这时,人在另一位身上,在他恋人那儿,看到了自己的广度;以及在人们献身于神的时候。这种敞开也呼应了科幻小说的特质。当我们在读它的时候,我们换上了一双塞伯格之眼。它使我们能够对那个平常目力所不能及的世界投去一瞥。要像堂吉诃德一样看科幻小说,但更要在合上书本之后从中迅速抽身。清醒地意识到它的虚幻和荒诞,是欣赏它们唯一正确的办法。Part.3用最简单的一句话概括——《失明症漫记》是一部关于看的小说。它的开头这样写道:黄灯亮了。前面两辆汽车抢在变成红灯以前加速冲了过去。人行横道边出现了绿色的人像。正在等候的人们开始踩着画在黑色沥青上的白线穿过马路,没有比它更不像斑马的了,人们却称之为斑马线。……行人刚刚过去,给汽车放行的信号还要迟几秒钟,有人说被拖延的这点时间表面看来微不足道,但如果我们用它乘以全城数以千计的信号灯,再乘以三种颜色不断变化的次数,那么它便成为交通堵塞,现在常用的说法是塞车,最为重要的原因了。在小说特殊的语境下,我们能够注意到一些司空见惯的东西被意象化了,比如这一段中的斑马线和信号灯。它们可以被视为都市文明的标志物,但它们不同于高楼大厦(视觉、空间)或贫民窟(视觉、空间、气味、声音)这种复合意象,是纯粹而绝对的视觉符号,视觉消失之后便失去了讨论的价值。《失明症漫记》这一题目使它们产生了微妙的化学反应,因而我们会猜想,接下来要上演的是黑色幽默。在失明的世界里,斑马线和信号灯就是黑色幽默。

在这条路上,一个平凡的卡车司机毫无征兆地突然失明了。“失明”这个意象古已有之:俄狄浦斯因为弑父娶母被命运作弄,只能自挖双眼自我放逐;忒瑞西阿斯在宙斯与赫拉的战争中支持宙斯而受到了赫拉的惩罚,于是失明,宙斯只能赐予预知的能力以作补偿;耶稣遇到了一个生下来就失明的人,门徒不解,问道这个人是什么罪过而失明,耶稣回答他并无罪,只是上帝想要显现作为。失明症大概是这位大能者的恶作剧。接下来,小说的整个第一章都在写失明症是怎么由一个卡车司机为圆心,一圈圈向四面八方辐射传播开来的。在所有可以预见的恐慌和混乱中,出现了一个特异的人:眼科医生的妻子。因为诊断过失明者,眼科医生也成了失明者。当政府决定隔离所有失明者时,为了照料失明的丈夫,妻子也假装成失明者,跟着他的丈夫一起上了车(因为失明者在外观上与常人无异,所以这是个无法拆穿的谎言)。所有人都像沙丁鱼群一样向前游的时候,我们知道那条逆行的必然会是主人公。最初的失明者们被送进了一座被废弃的疯人院里。人性很快便崩溃瓦解,甚至没能撑过失明者们搬进精神病院的头一天。未失明的士兵们对待这些失明者的态度非常匪夷所思:一方面,他们不愿放弃任何一个羞辱和戏弄他们的机会,但另一方面,士兵们也是最害怕这些盲人的。任何胆敢凑近大门的失明者都会遭到毫不留情的射杀,而被杀者的尸体则只能由失明者自己想办法动手埋葬,因为他们也不愿碰触失明者的尸体。就连失明者们自己也分成了两派:其中一派由较强壮并且持有一支手枪的男性组成,这一群迅速堕落成野兽,拥抱了丛林法则,开始以暴力和恐怖压迫另一派。

而这时妻子仍旧没有任何失明的迹象。身处于一群逐渐向牲畜沦陷,浑身沾满屎尿的盲人之中,她再一次完成了自己的转化:当她决定和丈夫一同出发接受隔离时,目的是照料自己的丈夫,但这显然是不够的。尽管她还是小心翼翼地伪装着失明,她能做的毕竟比真正的盲人更多。于是她很快就成为了善良的失明者们的领袖,并刺杀了邪恶失明者一方的首领,最终带着幸存者们逃离了疯人院。和失明者们待在一起,让妻子的视力变得神圣了。她的双眼并不像《修道院纪事》中的布里蒙达那样能够看清事物的本质,但在一群失明者中,她的视力便具有了一种神性的特质。失明者的世界里没有形象,只有嘈杂的声音和气味;于是妻子眼中看到的一切便带上了超自然的色彩,或者不妨说是被神格化了。小说中的描写让人很难不联想到宗教画中的圣母玛丽亚(或者看尽众生相的菩萨?):慢慢地,再慢一些,她拖着身体往回走,到她所属的地方去,到像梦游者一样的盲人那边去,对他们来说她也是个梦游者,无须再装作盲人。两个热恋的盲人已经不再手拉着手,都侧着身子蜷缩着睡着了,为的是保存热气,女人缩在男人的身体形成的凹处,仔细一看,原来他们还在手拉着手,男人的胳膊搂着女人的身体,手指和手指交叉在一起。宿舍里面,那个睡不着的女人依然坐在床上,等待身体的疲劳最终战胜头脑的顽强抵抗。其他人似乎都睡着了,有的蒙着头,仿佛在寻找不可能有的黑暗。戴墨镜的姑娘的床头柜上摆着那瓶小瓶眼药水。眼病已经治好了,但她不知道。也正是在一个视物者和一群失明者所构成的小社会之中,乌托邦的雏形诞生了。全书中最令人感动的一幕发生在小说后半段,失明者们逃出疯人院,在雨中沿荒废的马路前行。这艰难的旅途中蕴含着弗雷德里克·詹姆逊笔下的乌托邦:这不是一个万物有序,尽善尽美的成品乌托邦,而是一种重建乌托邦的可能性,一种朝向乌托邦想象的力比多。因为这种乌托邦的驱动力,读者们热泪盈眶。

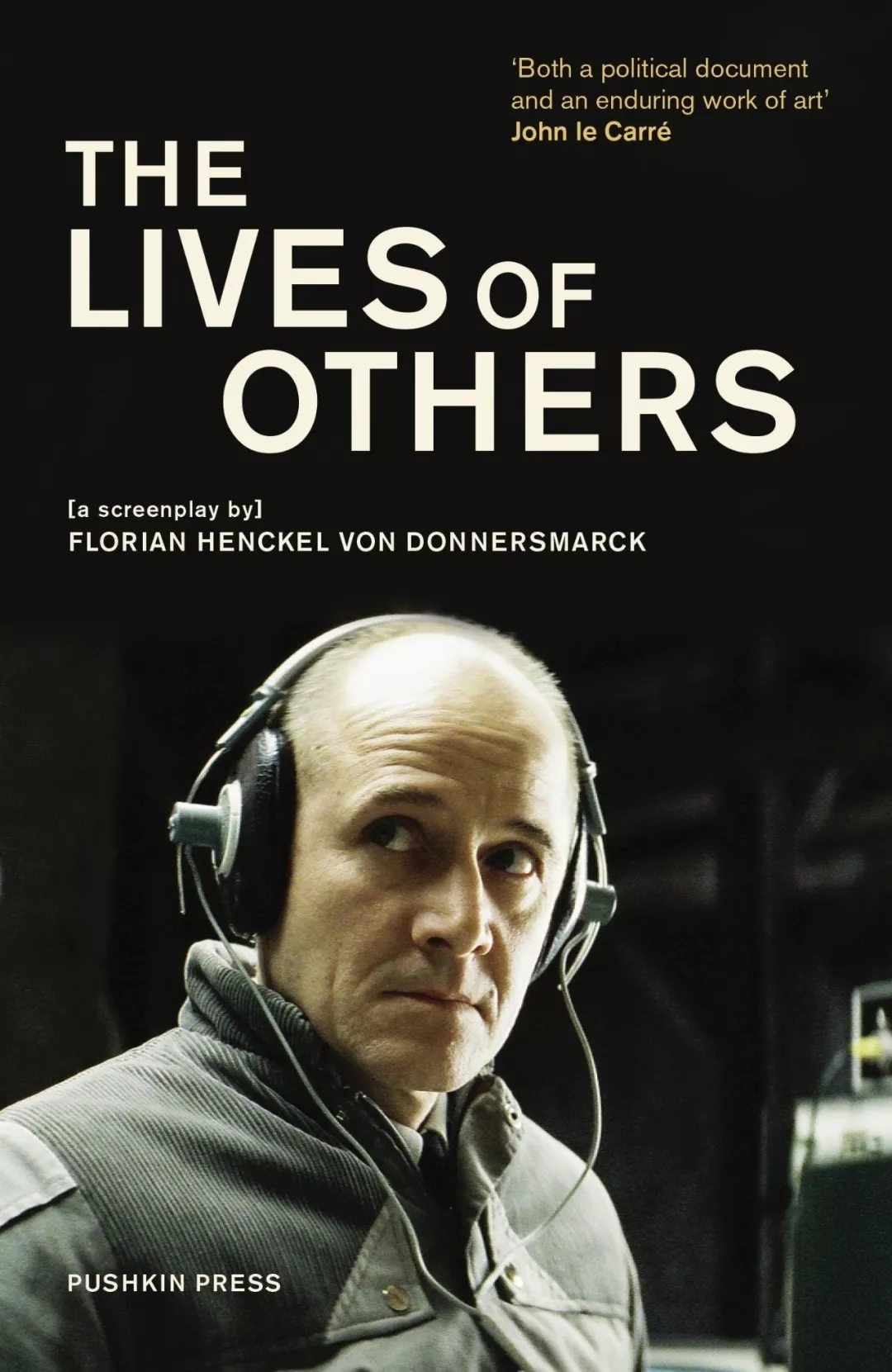

Part.4《复明症漫记》的主人公是一个类似《窃听风暴》中秘密警察卫斯勒的警督。失明症风波以所有人在同一时间自行痊愈而告终,四年之后,秩序和文明都得以重建,却发生了席卷全国的“空白选票”事件。警督接受政府的任命,要为空白选票事件找一个替罪羊出来;而就在此时,一封来自过去失明者的告密信指出,空白选票事件可能与四年前唯一没有失明的一个女人有关。警督不得已之下展开了对医生妻子的调查,却在调查之中逐渐意识到了整起调查的卑鄙与罪恶,最终决定洗手不干。而政府也做出了自己的选择:在小说的结尾,警督和医生妻子都死于政府的刺客之手。与《失明症漫记》相比,《复明症漫记》的文本更为复杂,但我不认为后者的艺术成就比前者更高。它的主题变窄了,窄化为对虚伪的民主制度的拷问:这种虚伪体现在公民只有“选此或选彼”的自由,但却没有投出空白选票的自由;它像个智力低下的婴儿一样渴求稳定,经不起任何风吹草动的刺激,以至于必须以无辜者的血来洗掉空白选票事件的污点,让一切回复“正轨”。但本质上,这个故事和《窃听风暴》同样没什么差别,差别仅仅在于让警督和医生妻子碰撞在一起的是过于荒诞的一纸命令。就连萨拉马戈一贯引以为傲的残忍玩笑在沉闷的叙事中都褪色了。

读《复明症漫记》必然会伴有一种很怪异的感觉,这种感觉来自于由《失明症漫记》塑造或引起的,对身体的关注,对眼睛的关注,在《复明症漫记》中完全退场了。空白选票很容易让人联想到四年前的失明症也被称为“白色瘟疫”,但这仅仅是隐喻意义上的联想。事实上,这两者之间其实并没有什么客观的联系,将它们强行凑在一起说事的是政客的思维。在这里已经没有事实层面上的失明了,只有隐喻意义上失明的政客,还有由失明走向复明的警督本人;医生的妻子在一生中最后拯救了一个失明者,但事实上,她什么都没有做。是警督用自己的眼睛确认了医生的妻子,并通过这种确认治愈了自己。他给后者留下逃命的警告,然后坦然坐在公园的长椅上,准备迎接自己的死亡。光照了进来,但很快就随着枪声消失了。故事迎来了更加漫长的失明,光照的世界重新堕落回声音主导的世界。所以小说以此结尾——尽管它实在是有些过于刻意了:狗从里面跑出来,它闻了闻女主人的脸,接着又舔了舔,然后把脖子伸向高处,发出一声令人毛骨悚然的吠叫,但立即被另一声枪响打断了。这时候一个盲人问,你听到什么响动了吗;三声枪响,另一个盲人回答说;但是还有一只狗在叫;已经不叫了,大概是因为第三声枪响;很好,我讨厌狗叫。Part.5确有研究者认为,科幻小说的审美内核,来自于托马斯·库恩在《科学革命的结构》一书中所说的“范式转移”(paradigm shift)——科幻作者正是通过在写作中虚构一套全新的颠覆性范式,从而为读者营造出“哥白尼革命”般的新鲜感的。萨拉马戈的写作可以视作对此观点的一种回应;不仅如此,它还向我们证实,这种范式转移完全可以不局限于科学领域。借着“传染性失明”这个无厘头的引子,他真正做到的是藉由唯一一双正常的眼睛,颠覆了“看”的范式,让我们重新反思生活中司空见惯的东西。这种野心使得《失明症漫记》带有了些许“元科幻”(meta-science fiction)的意味。萨拉马戈将《箴言书》中的这句话作为《失明症漫记》的引言:“如果你能看见,就要看见;如果你能看见,就要仔细观察。”在《复明症漫记》中,引言变成了:“我们吠叫吧,狗说。”(《呐喊书》)我们可以理解为作家关注的重心由眼睛转移到了耳朵。但令人遗憾的是,在《复明症漫记》中,光得而复失,但已经没有哥白尼革命的舞台了。

责任编辑:科普云

科普中国APP

科普中国APP

科普中国微信

科普中国微信

科普中国微博

科普中国微博

最新文章

-

为何太阳系所有行星都在同一平面上旋转?

新浪科技 2021-09-29

-

我国学者揭示早期宇宙星际间重元素起源之谜

中国科学报 2021-09-29

-

比“胖五”更能扛!我国新一代载人运载火箭要来了

科技日报 2021-09-29

-

5G演进已开始,6G研究正进行

光明日报 2021-09-28

-

“早期暗能量”或让宇宙年轻10亿岁

科技日报 2021-09-28

-

5G、大数据、人工智能,看看现代交通的创新元素

新华网 2021-09-28