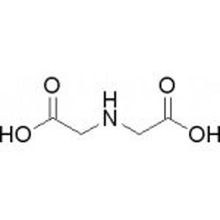

亚氨基二乙酸,是一种化学品,分子式C4H7NO4,用于农药、橡胶和氨羧络合物,大量用作草甘膦的原料。

基本信息中文名称:亚氨基二乙酸1

中文别名:N-(羧甲基)甘氨酸;氨二乙酸;亚氨二醋酸;亚氨基二醋酸;二乙酸亚胺;二羧甲基胺;亚胺二乙酸;二乙酸亚胺

英文名称:Iminodiacetic Acid

英文别名:N-(carboxymethyl)-Glycine; Aminodiacetic acid; iminodi-acetic acid; 2,2'-iminodiacetic acid

CAS号:142-73-4

EINECS号:205-555-4

分子式:C4H7NO4

分子量:133.1027

密度:1.436g/cm3

熔点:243℃

沸点:370.6°C at 760 mmHg

闪点:177.9°C

蒸汽压:1.65E-06mmHg at 25°C

折射率:1.501

水溶性:2.43 g/100 mL (5℃)

产品用途:用于农药、橡胶和氨羧络合物,大量用作草甘膦的原料。

相关类别: 染料中间体;中间体;有机原料;Glycine Derivatives;Others;Peptide Synthesis;Unnatural Amino Acid Derivatives;除草剂中间体;农药中间体;其他类除草剂;羰基化合物;有机砌块;氨基酸;通用试剂;羧酸;吡嗪;其他生化试剂;Pharmaceutical intermediates;分析纯;氨基酸类

Mol文件: 142-73-4.mol2

安全信息危险品标志 Xi

危险类别码 36/37/38

安全说明 26-36-37/39

WGK Germany 1

RTECS号 AI2975000

海关编码 29224995

毒害物质数据 142-73-4(Hazardous Substances Data)2

物理性质性状:NH (CH2COOH)2 。白色结晶性粉末或白色斜方晶体。比重1.56 。微溶于水(5℃,2.439/100mL),难溶于醇、丙酮和乙醚,苯、四氯 化碳、庚烷,熔点247.5℃(分解)。与酸碱生成盐,还和多种金属形成螯合物。

指标名称 优级品 一级品 合格品

亚氨基二乙酸(干基) % ≥

NH (CH2COOH)2 97.0 96.0 95.0

水份 % ≤ 1.5 1.5 1.5

氯化物(以NaCl计) % ≤ 0.005 0.05 0.10

水不溶物 % ≤ 0.05 0.10 0.20

上下游产品信息上游原料 氢氧化钠-->甲醛-->乌洛托品-->氢氧化钙-->二乙醇胺-->氯乙酸钠-->氢氰酸-->羟基乙腈-->乙酸胺-- >亚胺二乙酸二钠盐单水合物.-->亚氨基二乙腈

下游产品 草甘膦-->HIDA-->茜素络合指示剂2

用途用途:主要用于草甘膦等农药的制造,离子交换树脂的原料及橡胶、电镀等方面。

包装:聚乙烯袋,净重25 Kg/袋。

储运:通风、干燥、密封保存。不可与酸、碱等共储混运。3

制备氯乙酸钠法由氯乙酸配制成氯乙酸钠,再与水合肼反应生成肼抱二乙酸,然后在亚硝酸钠作用下制得亚氨基二乙酸。(1)氯乙酸钠的制备将氯乙酸溶解于水,在搅拌下缓缓加入碳酸钠,直至溶液中的气体逸尽,即得氯乙酸钠。(2)肼抱二乙酸的制备在搅拌下将氯乙酸钠溶液滴加到50%的水合肼中,反应温度不得超过25℃。加完后保温10min,反应物的pH值应在9-10之间。然后加入碳酸钠,控制温度为20-25℃。加毕,将温度升至65-70℃,保温1h。然后冷至室,用盐酸酸化析出白色固体,过滤,水洗,于60℃干燥,得肼抱二乙酸,熔点166-167℃。将肼抱二乙酸加入水中,在搅拌下缓缓加入16%的亚硝酸钠溶液,然后再加入浓盐酸,在25℃反应1.5h。将反应液蒸发浓缩至原体积的1/3,放置析出结晶,过滤,于60℃干燥,得亚氨基二乙酸。

用氢氰酸直接合成。将氢氰酸、乌洛托品和甲醛混合水溶液在管式反应器中反应,得到亚氨基二乙腈。

氯乙酸和氨基乙酸法。

氨基乙酸和乙醇腈法。

氯乙酸和氨反应法。;其制备方法是在反应釜中加入粉状氢氧化钙、25%氨水,在搅拌下慢慢加入氯乙酸溶液,温度控制在(50±5)℃,加完氯乙酸后在该温度保持反应3h,再升温到80℃,滴加盐酸,加完后升温至95~100℃反应15min,冷却,将反应物移至结晶釜,结晶得产品。

反应方程式:ClCH2COOH+Ca(OH)2+NH4OH→NH(CH2COO)2Ca+3H2ONH(CH2COO)2Ca+3HCl→NH(CH2CO()H)2·HCl+CaCl2也可用二乙醇胺在催化剂存在下脱氢而制得亚氨基二乙醛,然后与碱反应,一部分生成亚氨基二乙酸钠,一部分还原成二乙酸胺,如此反复反应使二乙酸胺全部生成亚氨基二乙酸。较为先进的方法就是二乙醇胺法。3

安全说明亚氨基二乙酸安全说明书(MSDS)1

急救措施

【食入】不要给吃任何东西,处于昏迷状态的人。获得医疗救助。不要催吐。如果清醒和警觉,漱口牛奶或水喝2-4 cupfuls,。

【吸入】立即从现场至空气新鲜。如果没有呼吸,进行人工呼吸。如呼吸困难,给输氧。获得医疗救助。

【皮肤】获得医疗救助。至少15分钟,而用大量的肥皂和水冲洗皮肤,脱去被污染的衣服和鞋子。衣物重新使用前应清洗。

【眼睛】用大量的水冲洗至少15分钟,冲洗眼睛,并不时提起上下眼睑。获得医疗救助。

处理

【处理】操作后彻底清洗。脱去被污染的衣服,清洗后方可重新使用。避免与眼睛,皮肤和衣物接触。保持容器密闭。避免食入和吸入。有足够的通风条件下使用。1

危害辨识

【食入】引起胃肠道刺激症状,恶心,呕吐和腹泻。这种物质的毒理学性质没有得到充分的调查。

【吸入】引起呼吸道刺激。这种物质的毒理学性质没有得到充分的调查。

【皮肤】造成皮肤刺激。这种材料的毒理性质没有得到充分的调查。

【眼睛】引起眼睛刺激。

【EC短语】R 36/37/38

【EC安全短语】S 26 36

【UN(DOT)】3261

曝光控制/个人防护

【个人防护】眼睛:佩戴合适的防护眼镜或化学安全护目镜,OSHA的眼睛和面部防护条例29 CFR 1910.133或欧洲标准EN166。皮肤:穿戴合适的手套,以防止皮肤接触。服装:穿合适的衣服以防止皮肤接触。

【呼吸器】按照OSHA呼吸器条例29CFR 1910.134或欧洲标准EN 149。请务必使用一个NIOSH或欧洲标准EN 149批准的呼吸器必要时。1

【毒类】3

消防措施

【闪点】178

【灭火】在压力需佩戴自给式呼吸器设备,MSHA / NIOSH(或同等学历),和全身防护服。在发生火灾时,刺激性和剧毒气体,可能会产生由热分解或燃烧。灭火剂:使用最合适的灭火剂。在用火水喷雾,化学干粉,二氧化碳,或适当的泡沫的情况下。

意外泄漏处理措施

【小泄漏/泄露】避免径流流入下水道和沟渠水道。马上清理泄漏,使用适当的防护设备。清扫干净,然后放入合适的容器中进行处理。避免产生尘土飞扬的条件。提供良好的通风。

稳定性和反应性

【稳定性】在正常储存和处理条件下,在密闭容器中在室温稳定。

【不相容性】强氧化剂。

【分解】氮氧化物,一氧化碳,刺激性和有毒的烟雾和气体,二氧化碳,氮。1

储运特性【贮藏】储存在密闭的容器中。储存于阴凉,干燥,通风良好的地方远离不相容物质。1

编号系统**CAS号:**142-73-4

**MDL号:**MFCD00004280

**EINECS号:**205-555-4

**RTECS号:**AI2975000

**BRN号:**878499

**PubChem号:**248803934

物性数据物性数据

性状:白色粉末

熔点(ºC):243 ºC

相对密度(ºC,25/4):1.56

溶解性:溶于水, 难溶于醇、 丙酮和乙醚。4

毒理学数据毒理学数据:

急性毒性:

小鼠腹腔LD50:250 mg/kg4

生态学数据生态学数据:

其它有害作用:该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。4

分子结构数据分子性质数据:

摩尔折射率:27.30

摩尔体积(cm3/mol):92.6

等张比容(90.2K):262.8

表面张力(dyne/cm):64.8

极化率(10-24cm3):10.824

计算化学数据疏水参数计算参考值(XlogP):-3.3

氢键供体数量:3

氢键受体数量:5

可旋转化学键数量:4

互变异构体数量:无

拓扑分子极性表面积86.6

重原子数量:9

表面电荷:0

复杂度:108

同位素原子数量:0

确定原子立构中心数量:0

不确定原子立构中心数量:0

确定化学键立构中心数量:0

不确定化学键立构中心数量:0

共价键单元数量:14

性质与稳定性常温常压下稳定。

禁配物:氧化剂

与酸、 碱生成盐, 还和多种金属形成螯合物4

贮存方法常温干燥密封保存。

不可与酸、 碱等共贮混运。4

安全术语S26In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。S37/39Wear suitable gloves and eye/face protection

戴适当的手套和护目镜或面具。5

风险术语R36/37/38Irritating to eyes, respiratory system and skin.

刺激眼睛、呼吸系统和皮肤。5

本词条内容贡献者为:

张荣 - 教授 - 河北医科大学

扫码下载APP

扫码下载APP

科普中国APP

科普中国APP

科普中国

科普中国

科普中国

科普中国